De manière périodique, le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports publie les nouveaux termes et définitions dans un domaine donné au journal officiel (J.O.). Le J.O. 12 septembre 2023 consacre les résultats de la commission d'enrichissement de la langue française dans le domaine de l'agriculture et de la pêche.

Ces termes sont à utiliser, s'ils sont abordés dans les programmes et dans les études de cas sélectionnés par les professeurs dans leurs cours, en lieu et place de ceux qui seraient déjà utilisés, parfois traduits diversement de l'anglais. Ce lexique permet ainsi d'harmoniser le vocabulaire relatif à ce domaine.

Afin de permettre l'étude des documents en anglais, dans le cadre des disciplines non linguistiques (DNL), tous les termes sont associés à leur équivalent.

Une ressource à garder dans ses favoris et à laquelle se référer sans modération !

Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a lancé, le 1er juin 2023, un appel à projets afin de susciter le plus grand nombre possible d’initiatives locales, sur l’ensemble du territoire national, métropolitain et en outre-mer, visant à :

- développer la culture sur les risques naturels et technologiques,

- préparer à la survenance d’une catastrophe,

- développer la résilience collective aux catastrophes.

Afin que la culture du risque soit de plus en plus présente dans notre quotidien, l’appel à projets 2023 permet de labelliser tout au long de l’année des actions mais seuls les projets se déroulant entre le 1er et le 31 octobre 2023 pourront concourir à un prix au titre de l’édition 2023 de la journée « Tous résilients face aux risques ».

Les Nations-Unies proposent un dossier pour connaitre les enjeux des catastrophes naturels au niveau mondial, dans lesquels il est possible de puiser des documents à destination des élèves.

Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse met en ligne des ressources pédagogiques pour aborder le risque avec les élèves.

Chaque mois, l'agence pour le Développement et la maitrise de l'Énergie (ADEME) publie sur son site quatre revues majeures autour du développement durable :

- ADEME Magazine, qui aborde les thématiques au niveau national, à l'attention du grand public et des décideurs ;

- ADEME Recherche, qui traite des avancées scientifiques et éclaire les décisions à venir ;

- ADEME International, dont l'approche mondiale fait émerger les connexions nécessaires entre les politiques nationales ;

- ADEME Stratégie, une lettre d'information résumant les chiffres-clés de thématiques liées au développement durable.

Chacune des publications s'attache à un dossier thématique et garde un œil sur le futur.

Au delà de l'information citoyenne qu'elles mettent à disposition, des extraits et des informations contenues dans ces publications peuvent alimenter les documents pédagogiques et alimenter les débats avec les élèves.

À consulter sans modération !

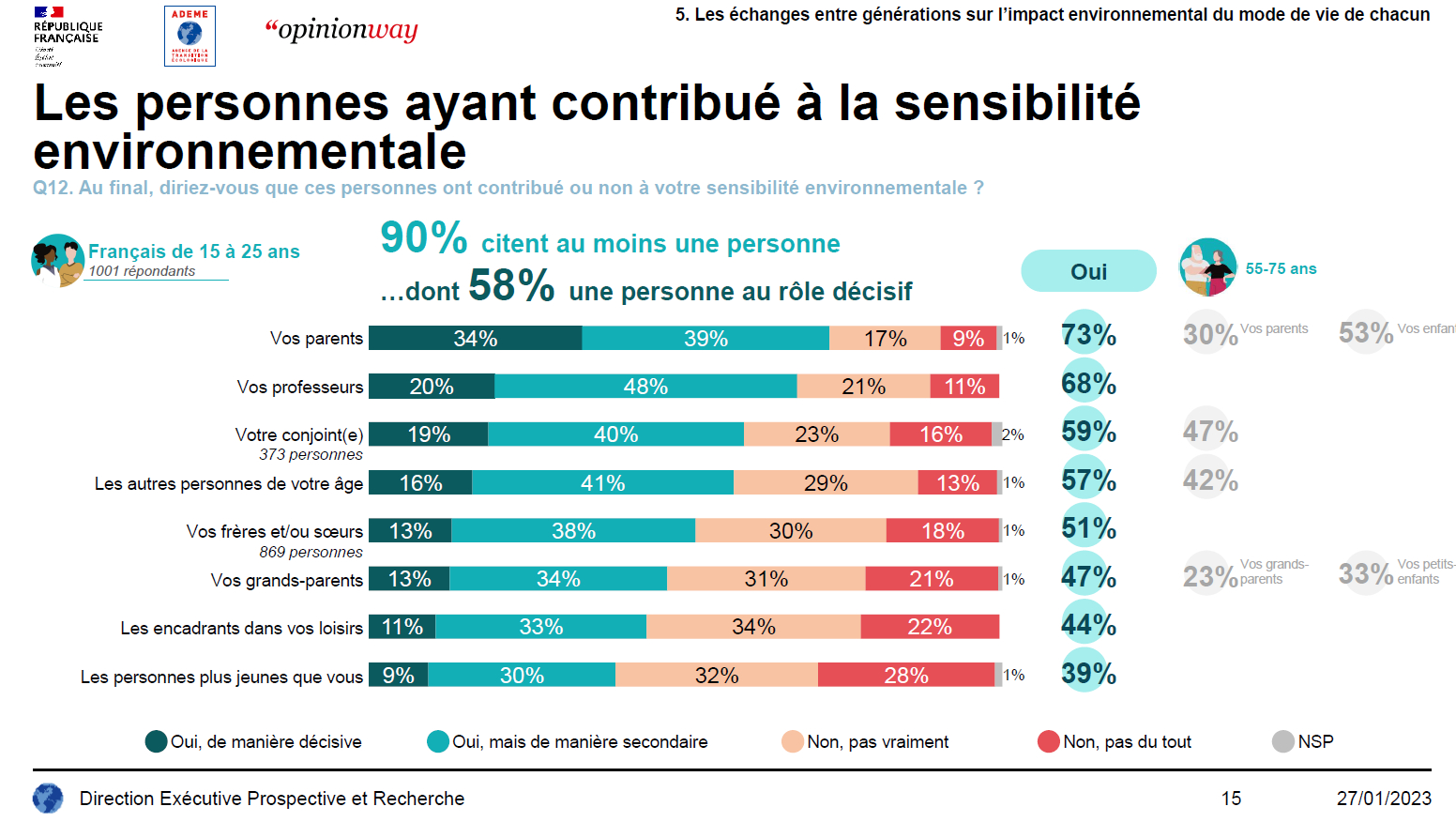

Le 6e rapport d’évaluation du GIEC paru le 20 mars dernier explique, qu’en dépit d’une sensibilisation croissante de la population aux conséquences du dérèglement climatique, si les modes de vie ne changent pas davantage, il sera impossible d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Dans la lignée de l’étude réalisée en 2022 auprès des « jeuniors » (génération des 55-75 ans), sondant le dialogue intergénérationnel sur l’environnement entre grands-parents, enfants et petits-enfants, la direction de l'Évaluation, de la Performance et de la Prespective (DEPP) et l’ADEME publient un deuxième volet, consacré cette fois aux jeunes de 15 à 25 ans. Son objectif : identifier le degré de connaissance des sujets environnementaux des jeunes âgés de 15 à 25 ans, recenser leurs pratiques en ce domaine et cerner les contours de la transmission de ces préoccupations, gestes et pratiques dans le cercle familial, en particulier avec leurs parents et leurs grands-parents.

Si le sondage conclut sur le très modeste engagement des jeunes dans les causes environnementales, il est à noter plusieurs résultats intéressants :

- 68 % des 1001 personnes de 15-25 ans qui y ont participé indiquent que leurs professeurs ont contribué à leur sensibilité environnementale, deuxième position après leurs parents (71 %) ;

- 67 % d'entre eux indiquent être en accord avec leurs professeurs lorsqu'ils évoquent des sujets environnementaux (pollutions, changement climatique, biodiversité, etc.) et 6 % en désaccord. Ce score place les enseignants en troisième position devant les parents d'une courte tête (66 %), mais après les conjoints, les frères et les sœurs ;

- 81 % des 15-25 ans interrogés pensent que l'école a un rôle fondamental à jouer pour sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux, 63 % pensent que l'école s'investit dans les sujets environnementaux ;

- toutefois, seulement 56 % des personnes interrogées pensent que l'école enseigne comment agir concrètement pour l'environnement et seulement 51 % pensent y avoir suffisamment appris sur l'environnement.

Les résultats complets de l'étude sont disponibles sur le site de l'ADEME.

Si certains résultats sont encourageants, il ressort de ce sondage que seule un peu plus de la moitié des personnes interrogées pense avoir abordé les questions environnementales et comment agir. Le nouveau programme de science et technologie du cycle 3 demande d'investir ces aspects, à travers des projets pédagogiques autour de l'EDD, afin de développer la sensibilisation des élèves et la volonté d'action des futurs écocitoyens.

L'agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'Énergie (ADEME) a publié l'édition 2023 de son rapport « Déchets chiffres-clés ». Ce bilan met en perspective les résultats de la France au regard des objectifs du paquet économie circulaire (PEC) du 14 juin 2018. La Commission européenne l'avait alors adopté sous forme de quatre directives qui présentent de nouveaux objectifs ambitieux :

- 65 % des déchets municipaux recyclés en 2030 ;

- 75 % des déchets d’emballage recyclés en 2030 ;

- 10 % maximum des déchets municipaux mis en décharge en 2030 ;

- interdiction de mettre en décharge les déchets collectés séparément.

Ce bilan complet présente les cadres législatifs dans lesquels le pays s'inscrit, avant de détailler, sous forme d'infographies, les actions de la France et ses résultats.

À consulter pour puiser des idées de projets pédagogiques au sein de son établissement !

Page 4 sur 9