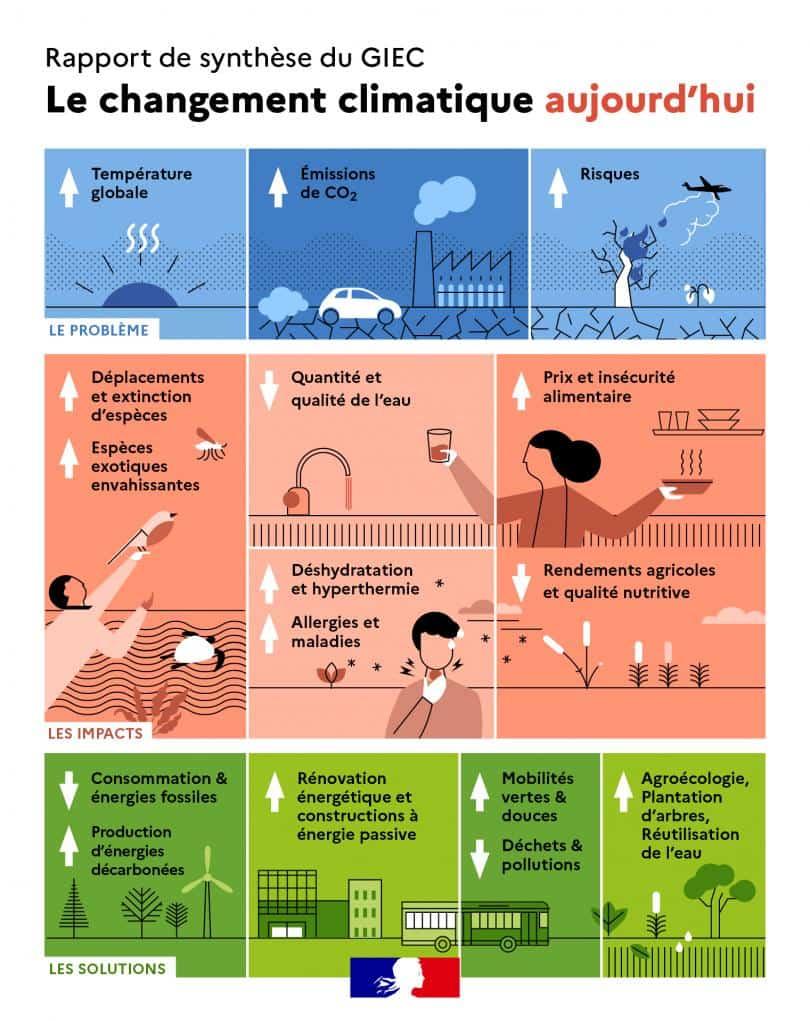

Le 20/03/2023, le GIEC a publié son sixième rapport de synthèse des connaissances scientifiques acquises entre 2015 et 2021 sur le changement climatique, ses causes, ses impacts et les mesures possibles pour l’atténuer et s’y adapter. Ce 6ᵉ rapport d’évaluation constituera la base scientifique principale pour le premier bilan mondial de l’Accord de Paris, qui aura lieu lors de la COP28 à Dubaï (Émirats arabes unis) du 30/11 au 12/12/2023.

Dans ce rapport, le GIEC rappelle que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont réchauffé le climat à un rythme sans précédent : la température de la surface du globe s’est élevée d’ 1,1 °C par rapport à la période pré-industrielle.

Quels que soient les scénarios d'émission, le GIEC estime que le réchauffement de la planète atteindra 1,5 °C dès le début des années 2030.

Limiter ce réchauffement à 1,5°C et 2 °C ne sera possible qu’en accélérant et en approfondissant dès maintenant la baisse des émissions pour :

- ramener les émissions mondiales nettes de CO2 à zéro ;

- réduire fortement les autres émissions de gaz à effet de serre.

Le 6e rapport d’évaluation du GIEC atteste d’une augmentation des risques (vagues de chaleur, précipitations extrêmes, sécheresses, fonte de la cryosphère, changement du comportement de nombreuses espèces…) pour un même niveau de réchauffement par rapport au 5e rapport d’évaluation de 2014.

Les risques climatiques et non climatiques vont s’aggraver et se multiplier, ce qui rendra leur gestion plus complexe et difficile.

Une analyse plus détaillée du rapport est disponible sur cette page, le rapport complet sur celle-ci.

Chaque année, la direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP) du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse publie, dans le cadre du réseau européen Eurydice, la quatrième édition de son rapport « L'Europe de l'éducation en chiffres 2022 ». Comme son titre l'indique, ce rapport fournit un panorama thématique de l'état des systèmes éducatifs européens, en s'appuyant sur des données démographiques européennes, mais également sur les études menées par l'International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), qui conduit les études TIMSS, ICILS et PISA.

Ce rapport compare les résultats des systèmes éducatifs en se basant sur la classification des niveaux de formation CITE (classification internationale type de l'éducation) 2011, définie par l'organisation des Nations unies (ONU). Le sous-chapitre 6.4 « L'éducation et les enjeux environnementaux » (pp. 82-83) détaille trois points importants :

- les connaissances environnementales et les enseignements en la matière dans l'élémentaire varient selon les pays. L'étude TIMSS 2019 nous renseigne sur le fait que « En 2019, dans les 21 pays de l’Union européenne ayant participé à l’enquête, le score moyen des élèves dans les questions liées à l’environnement varie de 493 points en France à 559 points en Finlande. Pour la plupart des pays, les scores observés sont corrélés à la performance globale des élèves en sciences à Timss 2019. Par exemple, les élèves en Finlande et en Suède sont parmi les plus performants à la fois en connaissances environnementales et en science. En France, à Malte ou encore au Portugal, ils sont parmi les moins performants dans les deux cas. » ;

- à 15 ans, un score élevé en sciences ne garantit pas une forte participation à des activités favorables à l'environnement. L'enquête PISA 2018 montre un paradoxe dans plusieurs pays, dont la France : « Les pays où les élèves sont plus nombreux à déclarer participer à des activités favorables à l’environnement sont également ceux où les scores en culture scientifique à PISA sont inférieurs au score des pays de l’UE en moyenne (par exemple, Roumanie, Bulgarie ou Lettonie). Inversement, dans la plupart des pays avec peu de participation à ces activités, les scores en culture scientifique sont supérieurs à celui des pays de l’UE en moyenne (par exemple, France, Allemagne ou Portugal) » ;

- à 15 ans, moins d'un tiers des élèves cumulent connaissances des enjeux environnementaux, comportements adéquats et performance scientifique. Ainsi, en France, 35 % des élèves sont capables d'expliquer les causes et les conséquences des enjeux environnementaux, sans pour autant avoir obtenu de bons résultats lors de l'évaluation TIMSS 2019 ; 13 % des élèves sont capables d'en faire autant, tout en ayant excellé aux tests de TIMSS 2019.

Ce point d'étape montre qu'il est à la fois nécessaire de développer la culture scientifique des élèves, ainsi que leur conscience des enjeux environnementaux, ce à quoi l'ensemble des enseignants de sciences et les autres contribuent à travers l'éducation au développement durable (EDD). Mais elle montre également que l'engagement dans l'EDD n'est pas qu'une affaire de bon élève !

L'aventure du Vivant, un programme pour faire connaitre les métiers auxquels forme le lycée agricole

Les lycées agricoles français sont placés sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Ces établissements scolaires accueillent des élèves à partir de la 4e, de la 3e, de la seconde ou après le baccalauréat. Comme le Campus Vert d'Antibes, l'Agricampus du Var (Hyères - Les Arcs-sur-Argens) ou le lycée privé sous contrat Provence Verte, ils proposent des formations générales (bac biologie-écologie, physique-chimie et mathématiques), professionnelles, technologiques, en apprentissage, des formations pour adultes en reconversion et même des classes préparatoires au grandes écoles (CPGE) agricoles.

Et quels métiers y apprend-on ? Paysagiste, aménagements paysagers, conduite de productions horticoles, viticulture, élevage, maraichage, métiers agricoles, transformation et commercialisation de produits fermiers, etc. pour l'académie de Nice. Et pour faire connaitre ces métiers et tous les autres, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ont lancé en 20019 le programme L'aventure du Vivant, qui allie des ressources en ligne et une tournée en camion dans toute la France !

Ce camion, qui a sillonné tout le territoire en 2022, a proposé aux classes et au grand public de s'essayer à un simulateur de conduite d'engin agricole, des tablettes connectées, des lunettes de réalité virtuelle, des écrans tactiles interactifs et de rencontrer avec des jeunes en formation, des formateurs et des professionnels.

C'est les 21 et 22 octobre derniers que le véhicule a fait un arrêt à Hyères pour faire connaitre quelques-uns des 200 métiers auxquels forment les lycées agricoles.

Le rapport avec l'éducation au développement durable ? Avec la réforme des lycées généraux et technologie, ainsi que la transformation de la voie professionnelle, les référentiels des diplômes ont été rénovés afin de former les nouvelles générations à la transition écologique et à l'agroécologie, à travers le plan « Enseigner et produire autrement ».

Proposer ces ressources aux élèves, c'est leur ouvrir la possibilité d'envisager d'autres filières de formation et mettre en œuvre l'éducation au développement durable au service d'une production agricole durable !

De manière périodique, le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports publie les nouveaux termes et définitions dans un domaine donné au bulletin officiel (B.O.). Le B.O. numéro 6 du 9 février 2023 consacre les résultats de la commission d'enrichissement de la langue française dans le domaine des énergies.

Ces termes sont à utiliser, s'ils sont abordés dans les programmes et dans les études de cas sélectionnés par les professeurs dans leurs cours, en lieu et place de ceux qui seraient déjà utilisés, parfois traduits diversement de l'anglais. Ce lexique permet ainsi d'harmoniser le vocabulaire relatif à ce domaine.

De même, le vocabulaire de la biologie a également été mis à jour, ainsi que celui de l'astronomie et de la spatiologie.

Afin de permettre l'étude des documents en anglais, dans le cadre des disciplines non linguistiques (DNL), tous les termes sont associés à leur équivalent.

Une ressource à garder dans ses favoris et à laquelle se référer sans modération !

Le 15 novembre 2022 a été baptisée la « journée des 8 milliards » pour marquer le fait que la population mondiale a dépassé les 8 milliards d'êtres humains. Cette prévision, publiée par l'organisation des Nations unies (ONU), précise que la « population mondiale croit à son rythme le plus lent depuis 1950, en passant sous la barre des 1 % en 2020 », mais que celle-ci « pourrait atteindre environ 8,5 milliards en 2030 et 9,7 milliards en 2050. Elle devrait atteindre un pic d'environ 10,4 milliards de personnes au cours des années 2080 et se maintenir à ce niveau jusqu'en 2100. »

Cette annonce s'accompagne de projections importantes :

- la population indienne devrait dépasser celle de la Chine, actuellement la plus importante du monde avec ses 1,42 milliard d'habitants en 2022. Celle-ci a commencé à décliner, pour atteindre à 1,3 milliard en 2050 et seulement 800 millions d'ici la fin du siècle. En 2050, avec 1,66 milliard d'habitants, l'Inde lui ravira la première place du classement mondial ;

- plus de la moitié de l'augmentation prévue de la population mondiale jusqu'en 2050 sera concentrée dans huit pays : Égypte, Éthiopie, Inde, Nigéria, Pakistan, Philippines, République démocratique du Congo et Tanzanie, ce qui entrainera une modification profonde de leur pyramide des âges.

Cette forte augmentation de la population interroge la disponibilité des ressources naturelles, en particulier aux ressources alimentaires, dans un monde où Oxfam a estimé qu’en 2022, en raison de la pandémie, le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté sera supérieur à 260 millions, portant leur nombre à 860 millions. À ce jour, des millions de personnes vivent toujours dans la pauvreté et souffrent de la faim, n’ont pas accès à des soins de santé ni à une protection sociale, n’ont pas d’emploi décent et ne sont pas en mesure de suivre un enseignement primaire et secondaire. Des millions de femmes, en particulier, ne bénéficient pas de l’égalité des chances. Selon la banque mondiale, « 60 % de la population mondiale vivant dans l’extrême pauvreté réside dans des pays à revenu intermédiaire ». Et pourtant, la journée du dépassement, jour de la consommation de toutes les ressources de la planète qui peuvent être renouvelées de manière durable, qui était défini au 29 décembre en 1978, a été calculé au 28 juillet en 2022.

Dans le cadre de l'éducation au développement durable (EDD), il convient toutefois d'étudier des documents permettant de nuancer un raisonnement simpliste qui consisterait à réduire l'ensemble des problèmes liés à la consommation des ressources au simple nombre d'humains.

L'article de la BBC intitulé « Combien de personnes la Terre peut-elle contenir ? » de la journaliste Zaria Gorvett revient sur les textes historiques traitant de la surpopulation et prolonge la réflexion par des interviews de chercheurs et de représentants d'ONG. Cette approche met en perspective la peur actuelle de la surpopulation et la lie davantage à la surconsommation de ces ressources dans les pays riches, comme le rappelle l'article de l'AFP : les humains consomment l'équivalent des ressources de 1,75 Terre, alors que « si tout le monde vivait comme un habitant de l'Inde, l'humanité n'aurait besoin que de 0,8 planète chaque année, contre plus de 5 planètes pour un habitant des Etats-Unis », selon le Global Footprint Network et WWF.

La publication de l'INED intitulée « Huit milliards d’humains aujourd’hui, combien demain ? » de Gilles Pison (octobre 2022) analyse finement les projections démographiques pour les décennies à venir. Les graphiques peuvent tout à fait être utilisés en enseignement de spécialité et certains même au collège. L'article « La population mondiale atteindra bientôt 8 milliards d’humains – Et ensuite ? » de Michael Herrmann, conseiller principal en matière d’économie et de démographie au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), est particulièrement éclairant sur la complexité de la question démographique, les politiques de procréation et le respect des droits humains.

Géoconfluences, dans sa curation intitulée « 8 milliards d’humains sur la Terre », liste plusieurs articles synthétisant les analyses démographiques et met à disposition des données de l'ONU et de l'INED pour une étude de documents ou de données dans un tableur.

Enfin, le numéro 241 du magazine Pour la science de novembre 2022 publie un article de Gilles Pison intitulé « Nous sommes huit milliards… Et après ? », disponible en version papier ou numérique pour les abonnés.

Page 5 sur 9