Cet article du journal Le Monde propose une visualisation de données de la consommation des appareils électriques à la maison, afin d'identifier les usages permettant de limiter le gaspillage énergétique et la facture d'énergétique. Cet état des lieux s'appuie sur l’étude ElecDom, conduite par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Celle-ci s'est basée sur un échantillon représentatif de 101 logements et plus de 80 types d’appareils électriques. L'article l'a complétée avec la base de données Odyssée, qui suit au niveau européen la consommation d’énergie poste par poste.

Les graphiques et les données de cet article peuvent servir de base à des projets pédagogiques autour de la consommation énergétique domestique et d'alimentation de débats autour des gestes écoresponsables à adopter à la fois dans l'établissement scolaire et à la maison.

La 28e conférence des parties sur les changements climatiques (COP 28) s’est tenue à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023. Si les avis des gouvernements et des chercheurs sont assez partagés sur ce bilan, il est intéressant de disposer d'une synthèse claire sur les décisions qui ont été prises lors de cette rencontre internationale, afin de pouvoir l'aborder avec les élèves et leur permettre de se construire leur propre opinion.

Le site Géoconfluences propose cette synthèse, rédigée par Clara Loïzzo, professeure en classe préparatoire aux grandes écoles du lycée Masséna de Nice. Celle-ci expose non seulement les décisions entérinées lors de la COP 28, mais également leurs limites, au regard des enjeux politiques et environnementaux.

L'éducation sur le changement climatique (CCE) est reconnue comme une priorité dans l'Accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Une CCE efficace est fondamentale pour surmonter le déni climatique, accroitre les connaissances sur le climat et soutenir l’action climatique. Il existe un besoin urgent d’accroitre la qualité et la quantité des CCE à l’échelle mondiale, dispensées dans les secteurs de l’éducation, du gouvernement, de la société civile, des entreprises, des médias et des communications.

Le projet de suivi et d’évaluation de la communication et de l’éducation climatiques (Monitoring and Evaluating Climate Communication and Education, ou MECCE), porté par le Global Education Monitoring (GEM) de l'UNESCO et l'université du Saskatchewan, répond à cette urgence avec un programme de recherche international ambitieux qui vise à augmenter la qualité et la quantité de CCE pour faire progresser la connaissance et l’action mondiales en matière de climat.

Chaque État membre de l'UNESCO a été appelé à faire remonter des informations sur le thème de l'éducation au changement climatique, dont la France. La synthèse des informations est en accès libre – en anglais, mais il est possible de demander la traduction de la page depuis le navigateur internet. Sa lecture est fort intéressante, car elle permet d'avoir une vue d'ensemble à la fois historique et institutionnelle (ministère, agences publiques, plans pluriannuels, etc.), ainsi qu'une analyse des programmes scolaires et universitaires par cycle sur le changement climatique.

La synthèse est particulièrement à jour : elle mentionne les 20 mesures pour la transition écologique à l'école et l'entrée en vigueur du référentiel de compétences EDD de septembre 2023.

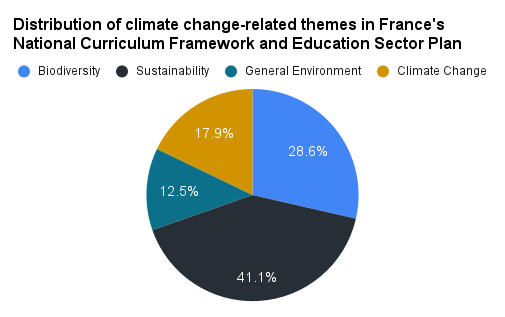

Cette première évaluation du MECCE permet de connaitre la part de chaque thème d'EDD dans les programmes scolaires. Elle indique que 41,1 % de ces derniers est consacrée au développement durable, 28,6 % à la biodiversité, 17,9 % au changement climatique et 12,5 % à la connaissance de la nature.

En 2050, la température moyenne mondiale aura grimpé de 2 °C à 5 °C selon les prédictions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Le littoral de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est particulièrement exposé, avec une fréquentation touristique en hausse (+1 % en 2023 par rapport à l’année précédente). Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, l’ADEME PACA a imaginé quatre récits-fictions basés sur les scénarios Transition(s) 2050 sur l’avenir du tourisme sur le littoral méditerranéen. L'objectif ? Accompagner la prise de décision, dès maintenant, en donnant des clés de compréhension. Du plus ambitieux à la fuite en avant, découvrez le champ des possibles à travers les quatre scénarios !

Les quatre scénarios suivants sont précédés d'un panorama touristique des départements littoraux, dont les données peuvent non seulement alimenter les cours de SVT, mais également d'histoire-géographie, de SES et de BTS tourisme :

« Génération frugale », un virage à 180°

Ce scénario prend pour point de départ une prise de conscience aiguë de la société sur la gravité du réchauffement climatique. L’industrie du tourisme s’engage à prendre plusieurs mesures telles que la réduction drastique du trafic aérien, la promotion des circuits courts, le soutien par les pouvoirs publics des échanges de logements entre particuliers…

« Coopérations territoriales », une dynamique prometteuse

Cette fois les efforts se concentrent sur le transport, la rénovation énergétique des hébergements et des sites d’accueil. Les professionnels sont formés pour construire des espaces avec des matériaux biosourcés, les transports en commun sont massifiés et les mobilités douces encouragées. Les ports sont électrifiés, les moteurs thermiques en mer et sur terre ont été interdits à partir de 2035, les producteurs d’énergies renouvelables bénéficient de défiscalisations partielles… Et toutes les décisions sont prises en concertation.

« Technologies vertes », des évolutions à la marge

Ici, l’accent est mis sur des investissements financiers inédits pour soutenir et renforcer les sciences et techniques de l’ingénierie. Les modes de vie actuels sont conservés : les touristes ne désemplissent pas et viennent en avion, ferry, voiture électrique, le nombre de nuitées augmente… Ainsi, le trafic des aéroports de Marseille Provence et Nice Côte d’Azur a augmenté. Derrière l’apparente bonne santé du secteur du tourisme et ses perspectives réjouissantes se cache une course contre la montre qui exige des innovations permanentes et des investissements financiers toujours plus importants.

« Pari réparateur », la fuite en avant

Ce scénario place une certaine confiance dans la capacité de l’être humain à « vivre avec » le réchauffement climatique. La croissance économique stimulée, les métropoles hyperconnectées et le foisonnement des biens nécessitent une quantité croissante d’énergie et de matières importées. Certaines villes partent à la conquête de la mer sur des plateformes flottantes, une digue en béton est construite pour protéger le littoral, du sable artificiel est amené sur les plages… Bref, un scénario risqué qui mise sur des technologies aujourd’hui peu ou pas matures.

Bien entendu, le tourisme côtier régional en 2050 ne ressemblera pas avec exactitude à l’un de ces scénarios mais cet exercice nourrit le débat pour dessiner un futur souhaitable et atteignable.

Produit dans le cadre du travail de prospective de l'ADEME « Transition(s) 2050 », dont il est une déclinaison territoriale et thématique, l'ADEME PACA a produit un rapport qui met en évidence les principaux enjeux du développement touristique, plus particulièrement la nécessaire réduction de la demande d'énergie comme facteur clé pour atteindre la neutralité carbone en 2050.

Cela implique notamment la modification des pratiques touristiques, vers plus de sobriété, et la réinvention des imaginaires. Face au défi du changement climatique et de la transition écologique, il montre par ailleurs combien il est urgent d'agir quel que ce soit le chemin emprunté. Seules d'ambitieuses mesures environnementales et transformations socio-économiques et politiques permettront de faire évoluer le tourisme côtier régional et les territoires qui le développent. Il faut entreprendre dès aujourd'hui la planification et la transformation profonde des modes de vie, de consommation et de production, de l'aménagement du territoire, des technologies, des investissements productifs…

En ce sens, le rapport suggère des pistes d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Il s'adresse aux décideurs, collectivités, gestionnaires, entreprises, citoyens et visiteurs car le tourisme est l'affaire de tous. Toutefois, ces scénarios peuvent tout à fait servir de base de réflexion à l'élaboration de projets pédagogiques autour de la protection du littoral, qui pourront se construire non seulement sur la question de la biodiversité, mais également sur les émissions de gaz à effet de serre, les activités économiques.

Une ressource pour ouvrir les élèves à la démarche de prospective !

L'alliance Agreenium, qui regroupe neuf établissements d’enseignement supérieur (AgroParisTech, Bordeaux Sciences Agro, Université de Lorraine - ENSAIA, Toulouse INP-ENSAT, ENSFEA, Université de Lorraine - ENSTIB, ENVT, Institut Agro [Dijon, Rennes-Angers, Montpellier], Oniris, VetAgro Sup), ainsi que deux organismes de recherche (INRAE et Cirad), contribue à une plateforme de connaissance des métiers auxquels ses membres forment : ingénieur(e) conseiller(e) agricole, gestionnaire forestier, animateur(trice) de projets forestiers territoriaux, ingénieur construction bois, écologue, etc.

Chacun des 23 métiers est l'objet d'une fiche décrivant les principales activités relatives au métier, les profils recherchés, les parcours de formation possibles et les perspectives d'évolution. Des témoignages en vidéo accompagnent chacun des métiers, ainsi que des webinaires d'information proposés par les établissements eux-mêmes.

Ces fiches ouvrent l'horizon des possibles, en informant les élèves sur les métiers et les formations possibles et en contribuant à leur parcours Avenir.

Page 3 sur 9