De manière presque synchrone avec l'obligation de trier les déchets textiles au 1er janvier 2025, une étude de l'ADEME publiée en janvier 2025 analyse la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre de la France.

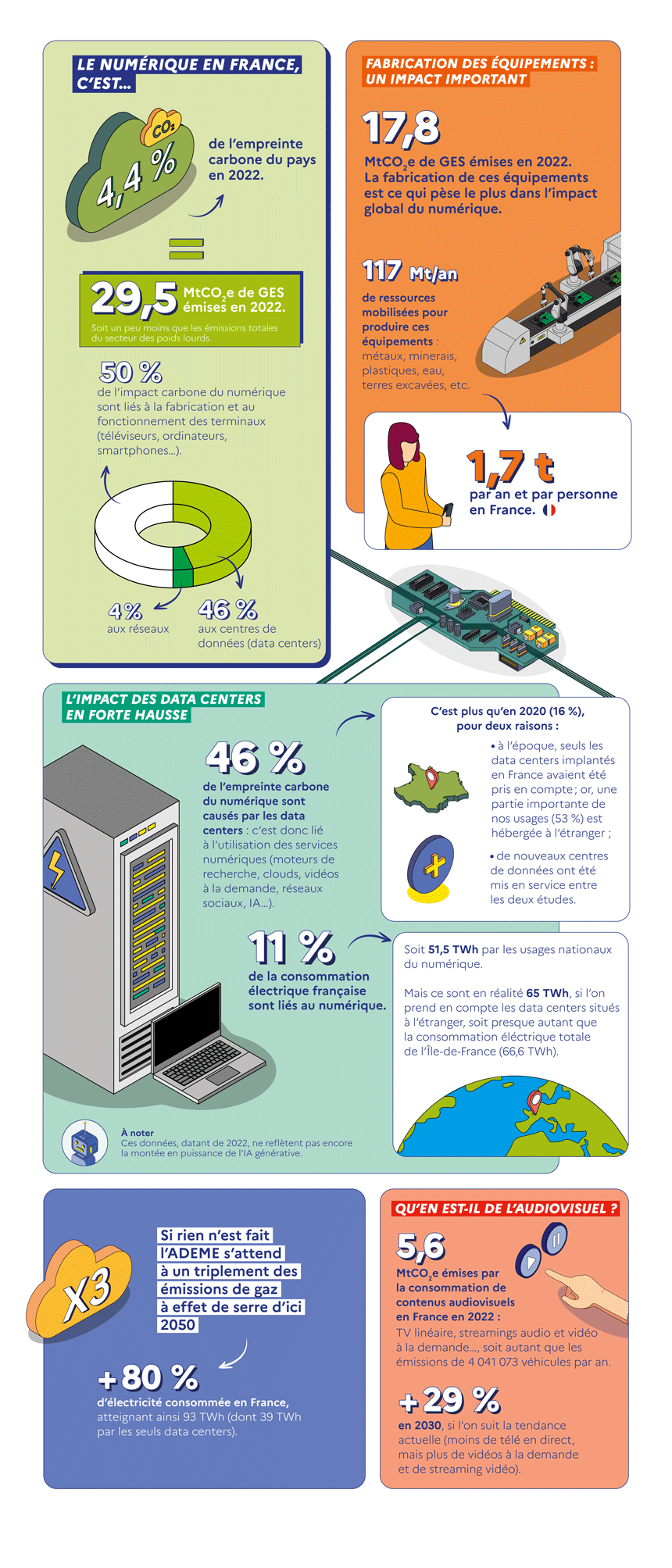

Celle-ci évalue à 4,4 % la part du secteur numérique dans l’empreinte carbone de la France en 2022, soit 29,5 MtCO2e, un peu moins que les émissions totales du secteur des poids lourds. Si la fabrication des matériels informatiques monopolise 50 % de ces émissions, 46 % le sont pas l'utilisation des data centers, clefs de voute des services en ligne. La croissance de ce secteur est exponentielle, menaçant autant le climat et la biodiversité que les efforts de transition écologique. Il est à noter que cette étude porte sur les données de 2022, soit antérieures à l'utilisation massives des technologies liées à l'IA : il est donc à prévoir des émissions encore plus élevées dans les années suivantes.

Dans cet étude, les auteurs préconisent un développement plus responsable de ce secteur, en particulier dans le domaine des appareils informatiques. Si les utilisateurs sont invités à limiter le rythme de renouvellement de leurs appareils ou l'achat d'appareils en complément de ceux déjà détenus, l'écoconception, qui regroupe à la fois l'utilisation raisonnée de ressources, la réparabilité et la diminution du rythme de commercialisation des nouveaux terminaux, est également fortement conseillée.

L'infographie produite par l'ADEME permet de synthétiser ces informations et peuvent être étudiées et utilisées par les élèves.

Par ailleurs, le projet Limites numériques aborde la problématique de l’impact écologique du numérique par les usages et le design des services numériques et interactifs. Les auteurs s’intéressent également « aux formes graphiques, aux fonctions, aux interactions et aux usages mais aussi aux milieux techniques qui influent directement ou indirectement sur l’obsolescence des terminaux ». Ils préconisent en outre un numérique contraint par les limites planétaires et analysent comment cette démarche active transforme les pratiques de travail et de conception.

Enfin, un article de Courrier International intitulé « Avec le boom de la seconde main et l’essor de la consommation éthique, bientôt la fin du consumérisme ? », qui analyse les évolutions de consommation à la sortie des fêtes de fin d'année.

À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement du 05 juin 2024, l'UNESCO a dévoilé de nouveaux outils pour rendre les écoles et les programmes scolaires plus écologiques et souligne la nécessité de donner aux jeunes les moyens de jouer un rôle concret dans la lutte contre la crise climatique.

Une étude de l'UNESCO menée en 2021 sur 100 programmes scolaires nationaux a révélé que près de la moitié d'entre eux (47 %) ne mentionnaient pas le dérèglement climatique. Seuls 23 % des enseignants se sentaient à l’aise pour aborder correctement l'action climatique dans leurs classes et 70 % des jeunes interrogés se disaient dans l’incapacité d’expliquer le dérèglement climatique et préoccupés par la manière dont il est enseigné.

Si ces trois dernières années des progrès significatifs ont été accomplis par les États membres de l'UNESCO pour intégrer l’environnement dans les programmes scolaires, un nouveau rapport copublié le 05/06/2024 alerte sur le fait que ces programmes sont encore trop souvent théoriques. Ils se concentrent sur la transmission des connaissances mais n’incitent pas assez à l'action, les apprenants ne parvenant pas à comprendre le rôle concret qu'ils peuvent jouer dans la lutte contre la crise climatique. Le rapport appelle à ce que l'éducation au développement durable se traduise davantage par des expériences de terrain car elles favorisent mieux le changement.

À cet égard, l'UNESCO propose aujourd'hui deux outils concrets à ses États membres et aux communautés pédagogiques du monde entier :

- Le nouveau guide de l'UNESCO sur l’écologie dans les programmes scolaires fournit, pour la première fois, une vision commune de ce que devrait être l'éducation au dérèglement climatique et la manière dont les pays peuvent intégrer les thèmes environnementaux dans les programmes. Il détaille également les résultats attendus pour chaque groupe d'âge (de 5 ans à 18 ans et plus). Ce guide souligne enfin l'importance de promouvoir un apprentissage tourné vers l’action, avec des activités pratiques ;

- La nouvelle norme de qualité de l'UNESCO pour des « écoles vertes » - élaborée en partenariat avec d'autres agences des Nations Unies, la société civile et les États - définit les exigences minimales à respecter pour créer une « école verte », là encore en privilégiant une approche tournée vers l'action. Elle recommande de mettre en place, dans chaque école, un comité de « gouvernance verte » qui serait composé d'élèves, d'enseignants et de parents. Il aurait pour mission de superviser la gestion durable de l’établissement. Cette norme prévoit aussi de former les enseignants à ces enjeux, de conduire des audits sur l'énergie, l'eau, l'alimentation et les déchets, ou encore de créer des liens avec les acteurs locaux pour inciter les élèves à agir à cette échelle pour l’environnement.

Dans la continuité de la publication du Cahier Pratique « Bâtir l’Ecole » - Faire entrer la nature à l'école, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse a publié une collection de guides pratiques par niveau (école maternelle, école élémentaire, collège, lycée professionnel et technologique, lycée professionnel), rassemblée sur le titre « Bâti scolaire ».

Ces guides reprennent les cinq enjeux du bâti scolaire et les déclinent selon le niveau de l'établissement :

- Des espaces pour apprendre et enseigner ;

- Des espaces sains et sûrs ;

- Un ancrage et une ouverture sur le territoire ;

- Des écoles et établissements inscrits dans la transition écologique ;

- Des écoles pour tous et favorisant le bien-être de tous.

Pour cela, ils s'appuient sur de nombreux exemples décrits et analysés, destinés à saisir les apports de ces nouveaux aménagements.

Complétés par des données relatives à chaque niveau, ces guides peuvent constituer des bases de réflexion aux écodélégués pour élaborer des projets d'aménagement de leur établissement !

De manière périodique, le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports publie les nouveaux termes et définitions dans un domaine donné au bulletin officiel (B.O.). Le B.O. numéro 23 du 6 juin 2024 consacre les résultats de la commission d'enrichissement de la langue française dans le domaine de l'environnement.

Ces termes sont à utiliser, s'ils sont abordés dans les programmes et dans les études de cas sélectionnés par les professeurs dans leurs cours, en lieu et place de ceux qui seraient déjà utilisés, parfois traduits diversement de l'anglais. Ce lexique permet ainsi d'harmoniser le vocabulaire relatif à ce domaine.

Afin de permettre l'étude des documents en anglais, dans le cadre des disciplines non linguistiques (DNL), tous les termes sont associés à leur équivalent.

Une ressource à garder dans ses favoris et à laquelle se référer sans modération !

L'écoconception et l'économie circulaire sont au cœur des initiatives et des projets soucieux du développement durable. De plus, ces concepts figurent désormais dans les programmes scolaires et le référentiels professionnels des filières professionnelles et technologiques.

Dans cette optique, l'ADEME a mis en ligne un Guide d'éco-conception pour les mobiliers meublants. Il vise à permettre à l'ensemble de l'écosystème de l'ameublement (entreprises, up-cyclers, étudiants, élèves) d'identifier des pistes d'écoconception applicables aux mobiliers meublants tout en mettant en perspective les enjeux spécifiques liés à la mise en œuvre de l'économie circulaire pour ces produits.

Réalisé dans le cadre d'un projet de révision du référentiel d'évaluation environnementale susceptible d'être mobilisé pour effectuer de l'affichage environnemental, ce guide identifie les différents leviers d'écoconception susceptibles d'être appliqués à chacune des étapes du cycle de vie des meubles meublants.

Par meuble meublant il est entendu tout mobilier destiné à un usage domestique (intérieur et extérieur) aménageant les espaces de vie tels que le salon, les chambres, la salle à manger, la cuisine, la salle de bain, le bureau, le jardin, etc. et à un usage professionnel de bureau.

Page 2 sur 9