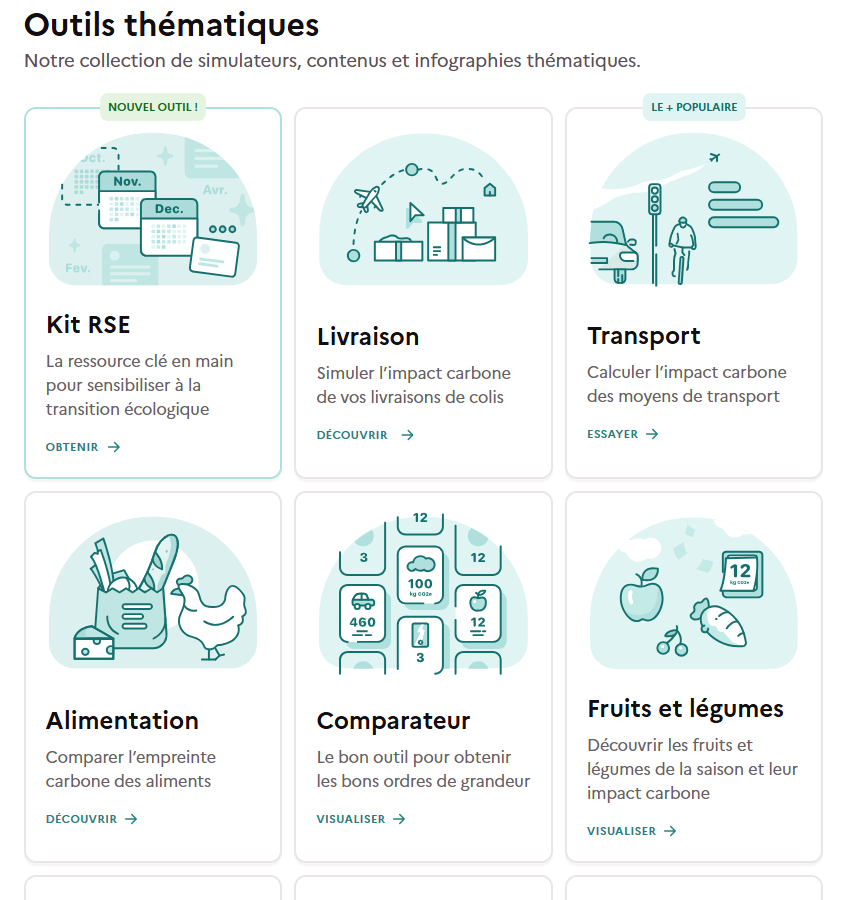

L'ADEME alimente sa banque d'outils thématiques de l'ADEME pour connaitre l'impact carbone de ses activités, qui permettent non seulement d'avoir des ordres de grandeur et des présentations attrayantes des résultats, mais qui peuvent également être intégrés à des publications personnelles ou professionnelles.

Ces infographies, réalisées à partir de situations proposées par l'utilisateur et alimentées par des données réelles, peuvent servir de support d'exploration pour les élèves et illustrer leurs travaux.

À utiliser sans modération !

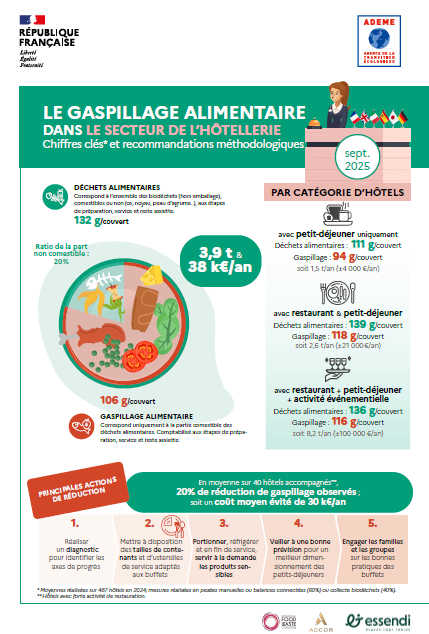

L’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) a mis en ligne des « Chiffres clés du gaspillage alimentaire dans l'hôtellerie ».

Ce document présente des chiffres clés du gaspillage alimentaire dans le secteur de l'hôtellerie réalisés en partenariat avec The International Food Waste Coalition (IFWC), le groupe Accor et Essendi. Cette synthèse doit permettre aux établissements de restauration de mieux se situer après avoir réalisé un diagnostic et de repérer les actions les plus efficaces.

À consommer et à partager sans modération !

Canicules, pluies intenses, sécheresse… À quoi ressemblera la France avec un réchauffement de +4 °C (par rapport à la période préindustrielle) ?

Suite à un premier rapport publié fin 2024 sur les températures et les précipitations dans un climat futur, Météo-France décrit cette fois la variabilité, les extrêmes et les impacts climatiques. Ces travaux s’inscrivent dans la Trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC), cadre commun permettant de fonder les actions à mener partout en France.

Ce rapport permet ainsi de se figurer les tendances détaillées des changements météorologiques que nous connaitrons, afin d'élaborer les mesures d'adaptation figurant au TRACC.

La publication de ce rapport est contemporaine de deux autres rapports ou études :

-

MEANDRE présente de manière guidée les résultats des projections hydrauliques réalisés sur la France, entre 2022 et 2024 dans le cadre du projet Explore2. Ces résultats sont un aperçu de quelques futurs possibles pour la ressource en eau (période 2070 à 2099).

Cette visualisation, disponible pour 4 000 points d’eau répartis sur tout le territoire, est le résultat du projet Explore2, piloté par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) et l’Office international de l’eau (OiEau). Entre 2021 et 2024, une équipe de cinquante scientifiques a travaillé à mettre à jour les projections hydroclimatiques françaises pour la fin du siècle;

- celui de l'OCDE, intitulé « Adapter l’Ile-de-France aux risques de raréfaction de l’eau », qui fait état d'une exposition plus importante aux sécheresses du bassin parisien. La hausse des températures et la variabilité des précipitations induites par le changement climatique accentuent les pressions socio-économiques croissantes exercées sur les ressources en eau de la région. Ce rapport évalue le cout économique des risques de sécheresse liés au changement climatique. Il présente les résultats d’une évaluation des impacts environnementaux et sociaux potentiels des sécheresses futures, ainsi qu’une analyse de la capacité de la région à s’adapter à ces changements rapides. Il formule des recommandations concrètes pour adapter les politiques et pratiques existantes afin de maintenir le niveau de résilience développé jusqu’à présent face aux sécheresses.

La lettre d'information numérique EDD n° 4 est en ligne !

Bonne lecture et bonnes vacances d'été !

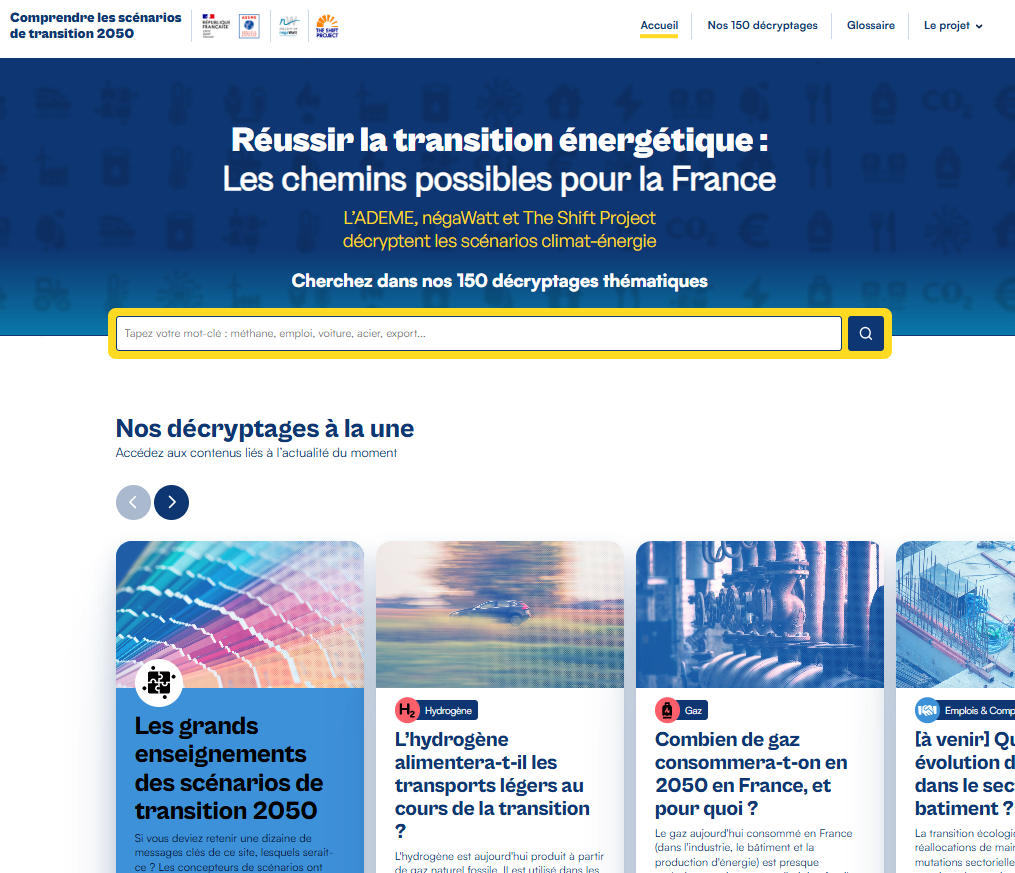

L’ADEME, négaWatt et The Shift Project ont élaboré, ces dernières années, des scénarios climat-énergie pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Cependant, les prospectives de chacune des entités peuvent sembler divergentes, voire contradictoires.

Face à la complexité des prospectives, les trois entités ont engagé un travail de décryptage thématique de leurs scénarios, afin de montrer les convergences et les différences entre leurs approches, rassemblées sur la plateforme Comprendre2050.fr.

Pour faciliter la compréhension des prospectives, Comprendre2050.fr propose 150 fiches thématiques abordant chacune une question relative à la transition énergétique.

L'interview de Pauline Denis, chargée de projet Prospective chez The Shift Project, peut vous permettre d'en savoir plus sur la démarche de Comprendre2050.fr.

Bonne lecture !

Page 1 sur 9