Pratiques langagières en Géographie

Stage de formation "Pratiques langagières" 2024

Mesdames, Messieurs les professeurs d'Histoire Géographie,

Les formations sur les pratiques langagières dans nos disciplines se sont poursuivies en géographie durant l'année 2023-2024 avec l’intervention et l’appui de Jean-François Themines, professeur des Universités 1ere classe en géographie à l’Université Caen Normandie et des formations à candidatures individuelles proposées par l’équipe des formatrices.

D’autres formations en établissement ont été initiées et se poursuivent cette année avec un périmètre territorial élargi dans les deux départements. Elles visent à répondre aux besoins des équipes pédagogiques et des élèves. Elles ambitionnent de construire collectivement un vademecum pour les épreuves écrites du DNB en histoire et en géographie.

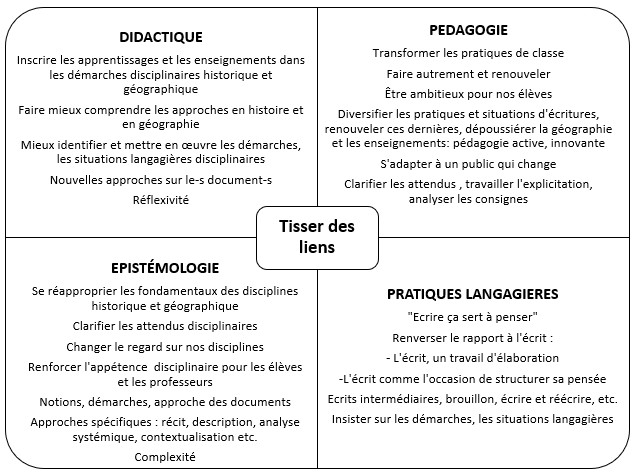

L’ensemble de ces actions de formation s’appuient sur une feuille de route élaborée par les formatrices qui en soulignent les principes clefs.

Les formations sur les pratiques langagières en géographie se sont organisées selon le calendrier suivant :

- 11 octobre 2023: 2h de JF Thémines avec les formatrices (visio)

- 17 janvier 2024 : intervention (3h en visio) de JF Thémines dans l’académie de Nice sur les pratiques langagières en géographie (distanciel).

- 26 février 2024 : formation sur les pratiques langagières en géographie (6h présentiel)

- 5 juin 2024 : retex (retour sur expérience 3h en distanciel)

Ces formations avaient comme objectifs :

- Analyser des situations langagières et travaux d’élèves : regarder les écrits des élèves autrement.

- Proposer d’autres démarches d’apprentissage et pistes de remédiation portant sur des situations concrètes, réutilisables et adaptables aux pratiques de chacun.

- Favoriser et développer les échanges de pratiques entre collègues de collège et de lycée, s’appuyer sur les pratiques existantes.

Pour le retex :

- Partager les différentes expériences, les expérimentations dans les classes et revenir sur certains points abordés en formation ainsi que sur certaines demandes.

- Mutualiser les échanges et les réflexions au niveau académique.

- Identifier et analyser les réussites, points d’appui / difficultés et obstacles persistants (méthodologie)

![]() Le Livret de formation proposé aux professeurs stagiaires

Le Livret de formation proposé aux professeurs stagiaires

Vous trouverez ici :

- Les propositions didactiques des formatrices en trois diaporamas :

Ces propositions sont issues d’expérimentations menées en classe avec les élèves en fonction des pistes dégagées lors de l’intervention de Jean-François Thémines. Elles ont servi d’appui pour engager une réflexion avec les professeurs stagiaires sur les situations didactiques et langagières en géographie. Les activités didactiques proposées tout comme les productions écrites des élèves sont avant tout des tentatives en classe pour éprouver les activités langagières qui peuvent y être menées.

D1. Se repérer dans l’espace du manuel :

comment les élèves peuvent-ils s’emparer d’un document composite en géographie ?

D2. Ecrire l’espace, les lieux en géographie. Articuler démarches et écritures géographiques.

- Entrer dans le langage de la géographie et verbaliser. Des tris de textes pour comprendre comment on pense en géographie.

- Le récit en géographie

- Comprendre les acteurs.

- Elaborer une notion, un concept

- Eprouver un modèle

D3. La géographie ne dit pas le monde, elle l’interprète. Construire un nouveau rapport au document

- Renouveler les lectures de paysages. Lire un paysage : un point de vue.

- Un croquis : un document qui interprète le monde.

D4. Le diaporama du retex avec des exemples d’expérimentations avec les élèves cette fois réalisées par les professeurs stagiaires.

En souhaitant que ces ressources vous soient utiles et qu'elles répondent aux besoins des élèves,

Marie-Laure Gache, IA-IPR Histoire Géographie

Fabienne Diana Faisant fonction d’inspection en Histoire et géographie

et l'ensemble des formatrices "Pratiques langagières en Histoire Géographie"

![]() Introduction par Jean-marc Noaille, IA-IPR Histoire-Géographie

Introduction par Jean-marc Noaille, IA-IPR Histoire-Géographie

![]() Géopolitique de l'océan indien

Géopolitique de l'océan indien

- Jean-Luc Racine, Directeur de recherche émérite au CNRS (Centre d’études sud-asiatiques et himalayennes de l’EHESS), et chercheur senior au think tank Asia Centre

- « Traversé par les routes maritimes qui convoient le pétrole du Golfe vers les grandes économies d’Asie, et par les porte-conteneurs menant vers l’Europe les produits manufacturés chinois, japonais ou coréens, l’océan Indien a pris une nouvelle dimension géopolitique avec la montée en puissance de la Chine. Celle-ci finance, en effet, depuis plus de vingt ans la construction de ports dans les pays voisins de l’Inde, poussant cette dernière à reconnaître l’importance majeure de l’enjeu océanique. Intégré dans l’Indopacifique, entre Afrique orientale, pays du Golfe, Asie du sud-est et Australie, l’océan Indien illustre comment le jeu des puissances se déploie entre grands acteurs : Inde, Chine, États-Unis, mais aussi Europe, à l’heure où les détroits clés du Golfe et de la mer Rouge sont affectés par les contrecoups des tensions au Moyen-Orient, tandis que les défis de la piraterie persistent aussi bien au large de la Somalie qu’aux abords du détroit de Malacca. »

![]() Un nouveau paradigme de défense et de sécurité : l'action de la France dans l'océan Indien

Un nouveau paradigme de défense et de sécurité : l'action de la France dans l'océan Indien

- Gérard Valin, Vice-amiral d’escadre (2S)

- « Le monde dans lequel nous vivons se caractérise notamment par une complexité croissante et une accélération vertigineuse dans un contexte de montée en puissance des risques et des menaces de toutes natures, d’origine étatique avec le réveil des empires, ou du fait d’organisations criminelles de plus en plus puissantes. L’océan Indien est un théâtre illustrant parfaitement ce nouveau paradigme de défense et de sécurité qui impose de nouvelles stratégies, de nouvelles organisations et de nouvelles capacités. »

![]() L’océan Indien, un concentré de la gouvernance française de l’action de l'État en mer

L’océan Indien, un concentré de la gouvernance française de l’action de l'État en mer

- Philippe Dézéraud, commissaire en chef (ER), chargé de cours à la faculté de droit de Toulon et consultant responsable de l’élaboration des dossiers pédagogiques de la session nationale " Enjeux et stratégies maritimes " de l’IHEDN.

- « Si l’océan Indien, qui représente 70,5 millions de km2 d’espaces maritimes dont la plus grande part est constituée par la haute mer, est au coeur des enjeux de défense et de sécurité, la France y exerce sa souveraineté et sa juridiction sur plus de 3,2 millions de km2. Ce qui est considérable et lui confère, au-delà des ambitions géostratégiques, une responsabilité importante qu’elle assume au travers de son organisation de l’action de l’État en mer (AEM). Cette gouvernance spécifique est le plus souvent appréhendée et limitée dans l’esprit du grand public au préfet maritime dans l’Hexagone. Pourtant, la même organisation, avec une adaptation originale, est en place dans les départements et collectivités d’outre-mer et tout particulièrement dans l’océan Indien. Ainsi, que ce soit à La Réunion, Mayotte, dans les TAAF et dans les îles Eparses mais aussi dans l’ensemble de celui-ci, c’est à un véritable concentré des problématiques maritimes que l’AEM doit répondre quotidiennement. »

![]() Conférence du Professeur Jean-Michel Guieu, Maïtre de Conférence Paris I - Panthéon Sorbonne

Conférence du Professeur Jean-Michel Guieu, Maïtre de Conférence Paris I - Panthéon Sorbonne

dans le cadre du plan académique de formation 2024 Histoire-Géographie - Académie de Nice![]()

- Définir la paix

- Construction de la paix d'entre les deux guerres

- La SDN et sa légende noire

![]() Proposition pédagogique en classe de Première technologique

Proposition pédagogique en classe de Première technologique

Première Guerre mondiale et fin des empires européens : Quel cadre aux négociations de paix ?![]()

M. Clément - Lycée Matisse, Vence

![]() Proposition pédagogique en classe de Première Spécialité HGGSP

Proposition pédagogique en classe de Première Spécialité HGGSP

Quelles représentations de la paix depuis le XVIIIe siècle ?![]()

Mme Jullien - Lycée Matisse, Vence

![]() Proposition pédagogique " la diplomatie au féminin "

Proposition pédagogique " la diplomatie au féminin "

- en 5e : Blanche de Castille (thème 2 d'histoire : le renforcement du pouvoir capétien)

- en Terminale : Angela Merkel (chapitre sur la construction européenne)

Mme Martin - Collège Mistral, Nice

![]() Proposition pédagogique : Mme Zucca - Lycée du Val d'Argens, Le Muy

Proposition pédagogique : Mme Zucca - Lycée du Val d'Argens, Le Muy

![]() Proposition pédagogique : M. Sitter-Thibaulot - Lycée PM. Curie, Menton

Proposition pédagogique : M. Sitter-Thibaulot - Lycée PM. Curie, Menton

- La France, la R.F.A et la construction européenne

- Fiche de lecture :

ARAUD (Gérard), PASSEPORT DIPLOMATIQUE - QUARANTE ANS AU QUAI D’ORSAY,

Paris, Grasset, 2019, 384 p.

-

Tribune :

« L’Union européenne, fondée sur l’Etat de droit, est en première ligne d’un système international dont les digues ont cédé »

Pierre Buhler, Ancien ambassadeur

![]() Proposition pédagogique : M. Fermon - Lycée Raynouard, Brignoles

Proposition pédagogique : M. Fermon - Lycée Raynouard, Brignoles

![]() Proposition pédagogique : M. Da Silva Melendo - Collège J. Prévert, Les Arcs

Proposition pédagogique : M. Da Silva Melendo - Collège J. Prévert, Les Arcs

![]() Conférence d'Anthony Guyon - Docteur en histoire militaire, enseignant à Sciences Po et en lycée

Conférence d'Anthony Guyon - Docteur en histoire militaire, enseignant à Sciences Po et en lycée

dans le cadre du plan académique de formation 2025 Histoire-Géographie - Académie de Nice![]()

![]() Compte-rendu de lecture

Compte-rendu de lecture ![]()

Anthony Guyon, "Les tirailleurs sénégalais, de l’indigène au soldat de 1857 à nos jours", Paris, Ministère des Armées / Perrin, 2022, 380 p.

Un webdocummentaire "Un nom pour les Tirailleurs de Menton"

Un webdocummentaire "Un nom pour les Tirailleurs de Menton"

![]() L’enseignement de la géopolitique des espaces maritimes

L’enseignement de la géopolitique des espaces maritimes

Mme Smits,

Inspectrice générale de l’Education nationale, des Sports et de la Recherche

Doyenne du groupe Histoire-Géographie de l'IGESR.

dans le cadre du plan académique de formation 2025 Histoire-Géographie - Académie de Nice![]()

![]() Présentation du travail effectué dans le cadre de l’UNOC

Présentation du travail effectué dans le cadre de l’UNOC

(Conférence des Nations unies sur l’océan à Nice du 9 au 13 juin 2025)

M. Michelangeli - lycée Calmette, Nice

![]() L'interface marseillaise : une plateforme mondiale pour les échanges de données numériques

L'interface marseillaise : une plateforme mondiale pour les échanges de données numériques

M. Lamoureux - lycée professionnel Camus, Fréjus![]()

![]() Présentation du dispositif BIMer

Présentation du dispositif BIMer

Mme El Mansouri - collège Gérard Philipe, Cogolin![]()

![]() Diaporamas des interventions :

Diaporamas des interventions : ![]()

Page 3 sur 8