Enseigner

Cet espace est dédié conjointement aux projets en cours dans l'académie de Nice, afin de témoigner des travaux des élèves et des équipes pédagogiques, et aux appels à projets et concours afin d'engager de nouvelles aventures EDD. Une liste de ressources à destination des enseignants est également disponible.

Au cours de l'année scolaire 2021-2022, les enseignants d'histoire-géographie des collèges Jean-Giono du Beausset et La Guicharde de Sanary-sur-Mer, en partenariat avec le lycée Paul-Langevin de La Seyne-sur-Mer, ont mené un projet expérimental avec les élèves de classes de cinquième et de terminale spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) un projet de négociation d'un accord pour préserver la biodiversité.

Échelonné de septembre à mai, le programme s'est appuyé sur les programmes scolaires des classes respectives pour que les collégiens élaborassent des dossiers représentant plusieurs parties prenantes (États, ONG). Ces dossiers ont été communiqués aux lycéens avant la rencontre au sommet entre tous les élèves en avril 2022, pour négocier les accords internationaux. Ceux-ci ont été présentés lors de la simulation d'une conférence des parties (COP) en Chine. Les écodélégués des établissements ont été associés à l'organisation de l'évènement.

Ce projet s'est appuyé sur le kit pédagogique mis en ligne par l'agence française pour le Développement (AFD). Ce document s'adresse aux acteurs éducatifs et plus précisément aux enseignants du CM1 à la terminale. À travers des fiches thématiques et des séances clé en main, ce kit propose des clés de compréhension sur les sujets de l’accès à l’eau, de l’agriculture durable, du climat, des migrations et de l’éducation.

Grâce à ce projet pédagogique, intégré aux notions prévues dans les programmes scolaires, les élèves et les professeurs ont l'opportunité de les aborder d'une manière différente, en donnant du sens aux enseignements. Cette approche permet également d'aborder l'éducation morale et civique (EMC) en responsabilisant les élèves au regard de leurs apprentissages et de les préparer à leur écocitoyenneté.

Le projet sera reconduit pour l'année scolaire 2022-2023 et devrait inclure d'autres matières enseignées au collège et au lycée.

Un grand bravo à eux et aux professeurs qui se sont investis dans ce projet !

La lettre d'information numérique EDD 2021-2022 est parue ! Communiquée à tous les enseignants de l'académie de Nice, elle collecte les outils numériques mis en avant pour un usage pédagogique.

Bonne lecture !

Acte social et culturel, l’alimentation est au croisement d’enjeux multiples en matière de santé, d’environnement et de citoyenneté et fait l’objet d’une attention renforcée par les politiques publiques.

Si l’éducation à l’alimentation et au gout relève en premier lieu de la famille, elle se développe également à travers les différents milieux de vie de l’enfant et de l’adolescent, à l’École bien sûr, mais également dans le secteur des loisirs et des sports. L’École a là tout son rôle à jouer : par l’acquisition de compétences et de connaissances dans le domaine de l’alimentation, l’élève devient progressivement apte à faire des choix alimentaires pour sa santé, pour l’environnement, tout en mettant à distance les messages publicitaires et, in fine, d’exercer un esprit critique éclairé et plus tard sa citoyenneté. En ce sens, elle dépasse largement la seule éducation nutritionnelle.

L’éducation au développement durable recoupe le domaine de l'alimentation et du gout, notamment en ce qui concerne des problématiques liées à la gestion des déchets, des modalités de production et de transport, des choix alimentaires et gaspillage alimentaire.

Il est particulièrement important que les processus de la transition écologique soient appréhendés par les élèves de manière à ce qu’ils acquièrent les connaissances et les compétences pratiques nécessaires pour aborder de façon responsable les enjeux et les effets des décisions en matière de prévention et de gestion de l’environnement. C’est par les projets pédagogiques mis en œuvre dans les écoles, les collèges, les lycées généraux, technologiques et professionnels et les structures spécialisées que cette approche empirique est rendue possible. Ainsi, l’engagement des élèves doit être encouragé afin de favoriser la prise d’initiative et les comportements éco-responsables.

Les projets des établissements en démarche de développement durable « E3D » combinent enseignements, vie scolaire, partenariat, gestion et maintenance, et s’inscrivent dans la durée. Ils ont vocation à se multiplier, en s’appuyant notamment sur l’engagement des écoliers, des collégiens et des lycéens. Les projets menés dans les établissements sollicitant cette labellisation concernent de plus en plus, ces dernières années, les thématiques relevant de l’alimentation et du bien-être. Souvent conçus en lien avec la restauration scolaire, ils contribuent fortement à une évolution des pratiques et des comportements.

Ce vademecum vise à articuler les objectifs de santé, de développement durable et de citoyenneté dans le cadre d’une éducation à l’alimentation et au goût qui mobilise toute la communauté éducative et les partenaires de l’École. Il présente l’organisation de cette éducation à l’alimentation et au gout en milieu scolaire et se prolonge par des ressources mises en ligne sur le portail Éducation à l’alimentation et au gout du site Éduscol. Les thématiques transversales, ainsi que disciplinaires, y sont rappelées, de l'école au lycée.

L'association nationale pour l'éducation au Gout des jeunes (ANEGJ) a publié un catalogue national des outils pédagogiques en éducation au gout, dans lesquels les professeurs peuvent puiser des idées et des outils pour des activités à mettre en œuvre avec leurs élèves.

La fondation FACE, reconnue d'utilité publique, réunit les acteurs publics, privés et associatifs contre l'exclusion, les discriminations et la pauvreté. Sous son égide, la fondation ELYX développe le programme 10TOGO pour « 10 ans pour tout changer ».

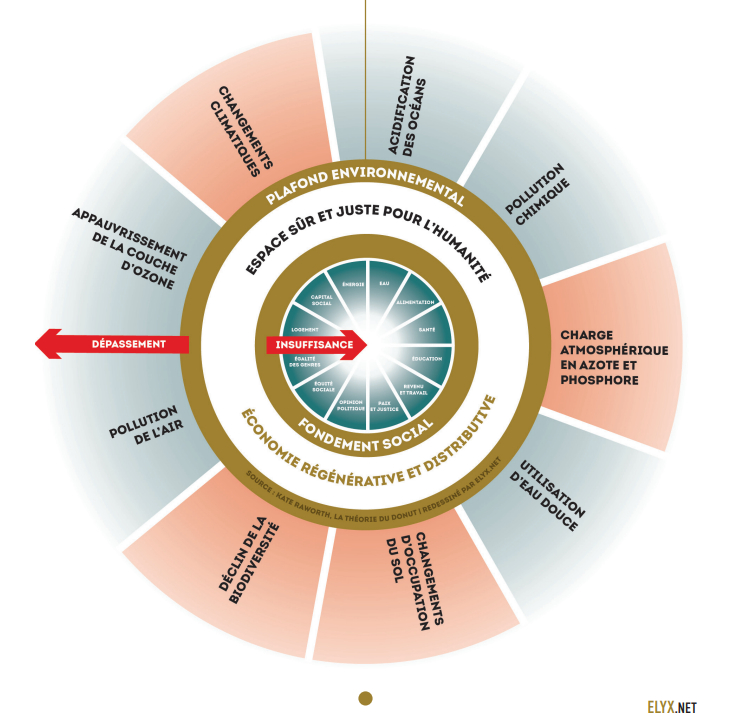

En s'inscrivant dans les ODD, le programme 10TOGO propose des actions claires à tous les niveaux, des États aux citoyens, pour parvenir à les atteindre à l'horizon 2030. Le principe fondamental suivi est celui du donut explicité par l'économiste Kate Raworth : remplacer l’objectif économique de croissance par un objectif de stabilisation entre deux frontières, les besoins et droits humains et la préservation de l’environnement.

Kate Raworth résume son approche par la description suivante : « “Un fondement social de bien-être en deçà duquel personne ne devrait tomber, et un plafond écologique de pression planétaire au-delà duquel nous ne devrions pas aller. Entre les deux se situe un espace juste et sûr pour tous. ».

Pour en savoir plus sur le programme 10TOGO, consultez les actions proposées !

L’océan et la forêt sont étroitement connectés et jouent un rôle fondamental pour notre Terre. Ensemble, ils forment le poumon de notre planète. Ce sont de véritables « puits de carbone » ! L’océan et la forêt captent une partie du CO2 présent dans l’atmosphère (dont le CO2 produit par les activités humaines) et produisent le dioxygène qui nous permet de respirer. Aujourd’hui, l’océan et la forêt sont menacés par les activités humaines responsables du réchauffement de la planète, de la pollution, de la déforestation…

L’océan apparait devoir jouer un rôle central pour l’avenir de la planète terre et de l’humanité. Il est le sujet d’un des objectifs du développement durable définis par l’Organisation des Nations Unies. L’océan est à la fois sujet et outil de développement durable en étant un lieu où se conjugue recherches, projets et actions pour aider à résoudre les grands défis mondiaux du XXIe siècle notamment en termes d’alimentation, de santé, de ressources mais également de paix et de justice.

Par son étendue, sa masse et sa composition l’océan joue un rôle clé dans les climats de la planète Terre et dans son évolution. Les recherches menées depuis une vingtaine d’années montrent comment l’océan peut contribuer à limiter le changement climatique actuel en absorbant notamment une partie des émissions de gaz à effet de serre.

Les attendus du concours

Ce concours est organisé par l'association Nous les ambitieuses !, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, la plateforme TellUs et les éditions Kiwi. Celui-ci s'adresse aux écoliers, aux collégiens et aux lycéens. Il est donc ouvert à tous !

Pour participer, les élèves peuvent produire :

- tous les modes d’expression suivants : poème, slam, rap, court-métrage, bande dessinée…

- un dessin sur une feuille A4.

Les productions devront s'inscrire dans un des quatre thèmes suivants :

- thème 1 : l'océan et la forêt ;

- thème 2 : le repas de la mer de Thierry Marx ;

- thème 3 : découvrir l'océan et ses écosystèmes ;

- thème 4 : sois l'ambassadeur de l'océan.

Pour en savoir plus sur le concours, vous pouvez en consulter la documentation officielle du concours.

Le calendrier

- D’octobre 2021 à mars 2022 : de nombreuses activités dont des ateliers d’écriture seront menés par Nous les Ambitieuses! sur le territoire français.

- 22 avril 2022 : fin du concours à l’occasion de la journée mondiale de la Terre. À l’issue de cette collecte, aura lieu par le jury, une sélection de 500 lauréats et 10 coups de cœur mentionnés dans un recueil. Des dessins seront également sélectionnés par le comité d’organisation et pourront être retenus par celui-ci pour illustrer le recueil.

- 8 juin 2022 : annonce des 10 coups de coeurs du jury à l’occasion de la journée mondiale de l’océan.

Pour vous inscrire au concours, merci de vous rapprocher des chefs de mission EDD académiques au plus tard pour le 21/01/2022.

Page 10 sur 17