Par Fabrice Mourau

Résumé : Petits frères des microprocesseurs, les microcontrôleurs sont des circuits intégrés qui intègrent les principales fonctions d’un ordinateur (calcul, mémoire, interfaces) mais avec des capacités réduites. Leur intérêt réside dans (1) leur faible coût, (2) leur consommation électrique réduite qui en font les candidats idéals dans la conception de systèmes embarqués. Cet article est destiné à expliquer ce que sont les cartes à microcontrôleur, comment elles fonctionnent et quelles plus-values elles apportent dans le cadre de l’enseignement des SVT. Nous nous appuierons sur des exemples concrets issus de pratiques de classe et pour lesquels nous fournirons à la fois des exemples d’activités et les tutoriels pour concevoir les instruments.

Partie I : DIY, et au commencement était… Arduino.

Au début des années 2000, un groupe de professeurs de l’institut de design d’interaction de Milan (IDII) a développé une carte électronique destinée à faciliter l’enseignement de l’électronique pour leurs étudiants. Ils lui ont donné le nom du bar où ils avaient l’habitude de se rencontrer pour travailler : la carte Arduino était née.

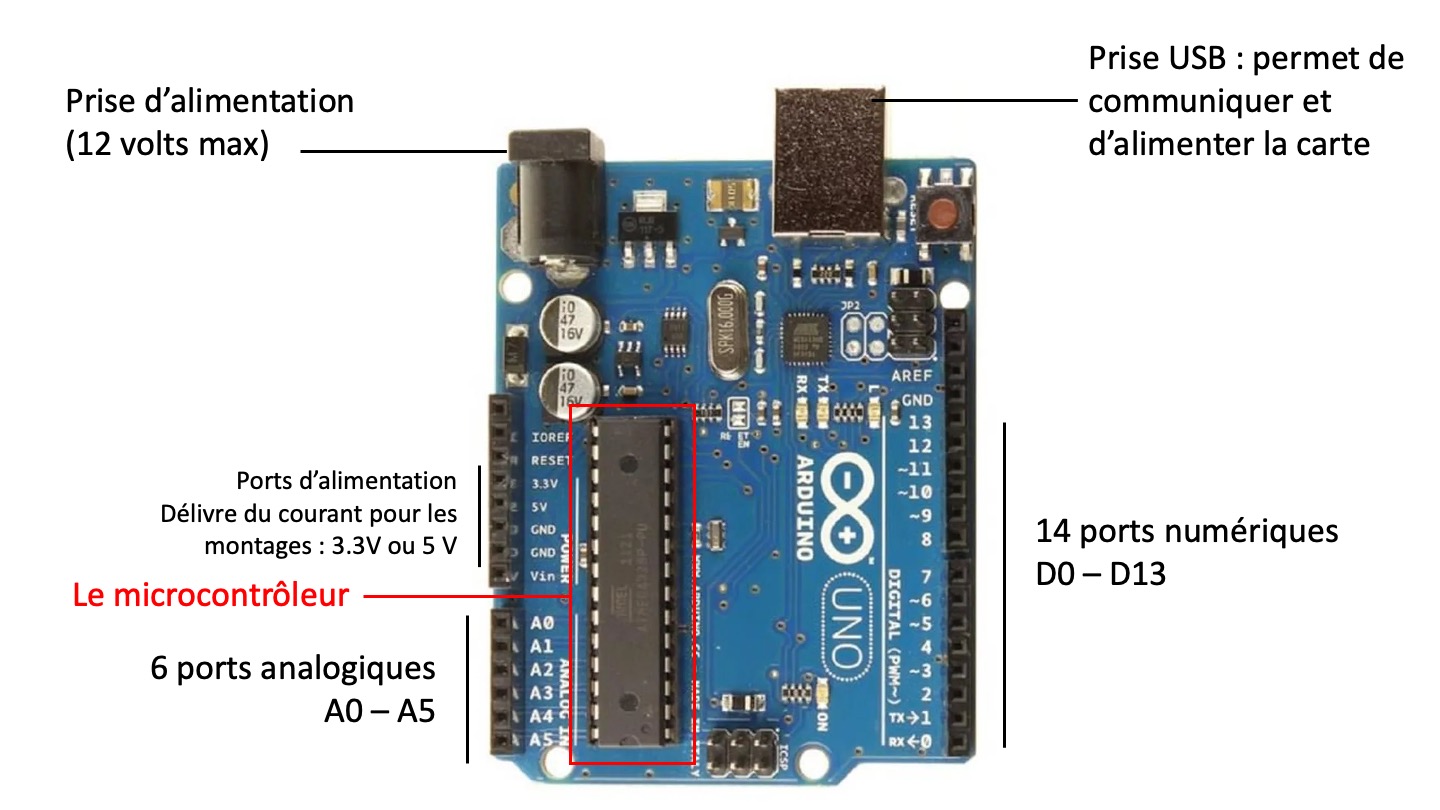

Figure 1 : Photographie d’une carte Arduino Uno avec ses différents ports de communication et d’alimentation.

la carte Arduino est construite autour d’un microcontrôleur, elle intègre de nombreux ports de communications numériques et analogiques qui fonctionnent en entrée (pour récupérer les informations issues de capteurs) ou en sortie (pour alimenter des leds ou des écrans). La prise USB permet de communiquer avec le port série d’un ordinateur pour programmer la carte, récupérer des informations et même l’alimenter électriquement.

Conçue par des enseignants pour des élèves, la carte Arduino est tellement facile d’utilisation qu’elle a été un des piliers du mouvement DIY, ou « Do It Yourself » (Fais-le toi-même en français) : cette pratique s’est développée en ligne au milieu des années 2000; elle encourage les individus à créer, construire, réparer ou améliorer des objets par eux-mêmes, plutôt que de compter sur des experts ou des produits fabriqués en série. Le DIY englobe une large gamme d’activités, allant de la fabrication d’objets artisanaux à la réparation de biens existants. Il est souvent lié à une communauté d’individus partageant les mêmes idées, échangeant des connaissances, des compétences et des projets à travers des forums en ligne, des ateliers locaux, des événements communautaires, et d’autres moyens de communication. Pour les projets Arduino, il en résulte une grande richesse de ressources en ligne qui permettent de se former ou de directement récupérer des codes de programmation et des schémas de montage fonctionnels. Dans ce contexte, je conseille ces deux publications en ligne et en français qui décrivent avec beaucoup de pédagogie le fonctionnement des cartes Arduino (Eskimon, 2019 ; Genevey, 2022) et les bases de leur programmation.

Partie II : Et maintenant, on en fait quoi dans l’enseignement des SVT ?

En associant les cartes microcontrôleurs Arduino ou autres (micro bit, raspberry, ESP32…) à des composants capteurs, il est possible de construire des instruments à bas coût capables de réaliser de nombreuses mesures expérimentales. En collège ou au lycée, ils permettent à la fois (1) d’acquérir du matériel ExAO avec un budget très contenu et (2) de mener des projets expérimentaux avec la possibilité d’associer les élèves à toute la chaine d’acquisition de la donnée : de la conception de l’instrument à l’exploitation des résultats.

Les cartes Arduino existent depuis une vingtaine d’années. Dans l’académie de Nice, elles sont plutôt utilisées en technologie et physique-chimie mais encore assez peu à ce jour par les enseignants de SVT. Si la majorité des collègues rencontrés montrent un intérêt grandissant pour ce matériel, l’essor de leur utilisation reste encore limité. Les blocages reconnus et difficultés invoquées sont :

(1) : Une inquiétude préalable liée à la nature technique du matériel. Les enseignants ne se sentent pas à l’aise et ont souvent peur de se lancer.

(2) : Le manque de temps lié directement à une carence de formation initiale des collègues à la fois en électronique et en codage.

(3) la difficulté de passer du « bricolage » monté sur un coin de table à la pratique de classe avec les élèves.

Cet article, rédigé dans le cadre de travaux académiques mutualisés, propose à la fois des pistes de remédiations aux écueils identifiés et un guide pour une utilisation réussie des microcontrôleurs en classe.

Etape 1 : Bien préparer son matériel de base

Afin de travailler sereinement en classe, nous proposons de préparer de 7 à 10 bancs d’expérimentation Arduino. Ils pourront-être adaptés à de nombreuses manipulations et facilitent le stockage et la gestion du matériel.

Comment le fabriquer, avec quel matériel ? –> la réponse ici

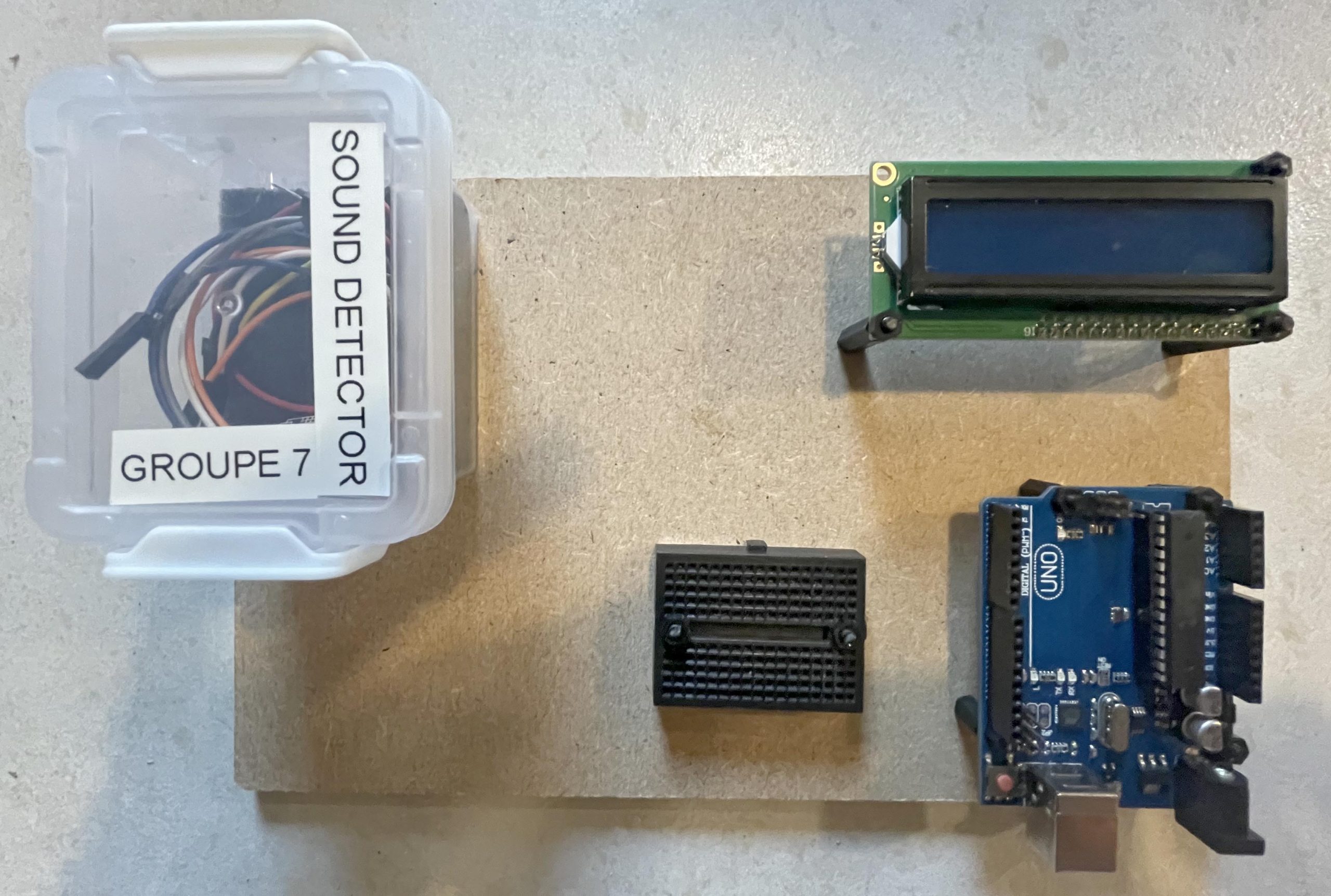

Figure 2 : Un banc d’expérimentation type Modul’éduc.

Etape 2 : Récupérer un programme puis le téléverser dans sa carte Arduino UNO

C’est bientôt le moment de votre première utilisation de la carte Arduino. Dans un premier temps, pas question d’écrire du code, juste de comprendre comment le programme est structuré pour pouvoir récupérer des codes fonctionnels, puis les téléverser dans la carte pour la programmer.

Comment programmer sa carte Arduino ? –> réponse ici

Etape 3 : on commence doucement en cycle 3 avec un thermomètre !

Les projets en électronique peuvent faire peur car ils apparaissent très compliqués. C’est vrai à la fois pour les élèves et les enseignants. Nous préconisons donc de commencer par une activité « simple ». L’exemple suivant a été mis en œuvre avec des élèves de cycle 3 dans le cadre d’un projet de liaison école-collège mené par Guillaume Canu et Marion Scudo, enseignants de SVT au collège Simon Wiesenthal à Saint-Vallier-de-Thiey (06).

–> Retrouvez ici l’activité : Météo des écoles : le thermomètre (Par Fabrice Mourau)

–> Retrouvez ici l’activité sur l’albédo en cycle 3 (Par Philippe Petit)

Etape 4 : on passe au cycle 4 et les élèves commencent à modifier le code.

Après la découverte des composants et les premiers montages dans le cadre de la partie Météo de cycle 3, les élèves de cinquième retrouvent le matériel qu’ils connaissent désormais pour l’utiliser en ExAO. Ainsi, les capteurs de dioxyde de carbone, de température ou de particules fines peuvent être utilisés tout au long de l’année pour enrichir l’enseignement de SVT par une approche expérimentale.

–> Retrouvez ici l’activité : La pollution de l’air et ma santé – Pollution aux particules fines. (Par Fabrice Mourau)

–> Retrouvez ici l’activité : Modélisation conduction/convection en 1ère Spécialité (Par Gregori Baudry)

Etape 5 : En projet EPI ou en enseignement scientifique, on construit nos premières centrales d’acquisition.

Partie encore en cours d’expérimentation

–> retrouvez ici l’activité : Mesurer la luminosité avec une photorésistante et une carte Arduino (Par Cécile Savaresse)

Etape 6 : Je construis mon matériel EXaO.

–> retrouvez ici l’article : Fabriquer un multicapteur thermique pour un peu plus d’une vingtaine d’euros (Par Gregori Baudry)

–> retrouvez ici l’article : Fabrication de modules éducatifs pour Arduino (Par Fabrice Mourau)

–> retrouvez ici l’article : Caméra wifi pour microscope à moins de 10€ (Par Gregori Baudry)