par Philippe Cosentino

Cet article présente une méthode permettant de réaliser une interview (de type radio ou podcast) à partir d’une synthèse de cours en utilisant une IA générative de texte.

Dans un premier temps nous verrons comment générer le texte de l’interview, puis nous explorerons les solutions envisageables pour le rendu vocal.

Introduction

Il n’est pas rare de constater que certains élèves peinent à se replonger dans une synthèse de cours écrite, tandis qu’ils montrent une réelle aisance à suivre un contenu audio, qu’il s’agisse d’un podcast, d’un documentaire radiophonique ou d’un livre audio.

L’objectif ici n’est pas de remplacer l’écrit, mais de proposer un support complémentaire, plus accessible pour certains, en transformant une synthèse en dialogue enregistré.

Par ailleurs, cette démarche peut également devenir un levier pédagogique intéressant : si des élèves volontaires participent à l’enregistrement du podcast, l’activité permet en outre de développer des compétences langagières, notamment l’expression orale et l’interaction.

La méthode présentée dans cet article a été conçue pour être la plus accessible possible aux enseignants, en demandant un minimum de compétences techniques.

D’autres approches, comme celle présentée par Grégory Michnik (académie de Lille), existent également (lien en fin d’article), mais elles impliquent une mise en œuvre plus complexe sur le plan technique.

Création du texte de l’interview

L’idée de cette étape est simple : il s’agit de solliciter une intelligence artificielle générative (comme ChatGPT dans notre exemple, mais tout autre LLM peut convenir) afin de transformer une synthèse écrite – fournie par l’enseignant – en un dialogue de type interview.

La méthode la plus directe consiste à copier-coller la synthèse dans la requête (ou prompt) adressée à l’IA.

Voici, à titre d’exemple, le début du prompt utilisé pour un cours sur la domestication des plantes :

Je suis professeur de SVT.

A partir de mon cours, j’aimerais faire un podcast sous la forme d’une interview entre une experte du sujet (une femme), et un élève (garçon) de 17 ans (classe de terminale).

Un animateur (non expert) introduit le podcast et anime les échanges si nécessaire.

Le podcast est destiné à des élèves de terminale (17 ans en moyenne) ayant de bonnes bases en biologie.

Je veux que tu me rédiges cet entretien, de façon à restituer de la manière la plus naturelle possible les échanges tels qu’ils auraient vraiment eu lieu à l’oral entre ces 2 personnes.

Voici mon cours : « Les végétaux sont, directement ou indirectement, à la base de l’alimentation humaine. Or les végétaux cultivés hier ne ressemblent plus aux végétaux cultivés aujourd’hui. Les plantes cultivées modernes sont souvent plus nourrissantes, plus productives ou plus digestes. On parle alors de domestication des plantes.

Cette domestication s’est faite en plusieurs étapes.

a. Une sélection des meilleures variétés

D’abord de manière involontaire (l’Homme rejetait les noyaux des fruits qu’il ramenait à son campement) puis empirique (c’est-à-dire basée sur l’expérience sans qu’il y ait de théorie derrière), l’Homme a exercé une sélection sur (…)

On veillera à bien contextualiser la demande : il est important de préciser que l’on est enseignant (par exemple : « Je suis professeur de SVT »), de formuler clairement la tâche attendue (comme : « Je veux que tu rédiges cet entretien ») et de décrire le public visé (par exemple : « des élèves de terminale, âgés en moyenne de 17 ans, ayant de bonnes bases en biologie »).

Voici la réponse générée par ChatGPT suite à cette requête (désolé si elle est un peu longue à lire) :

Animateur : Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce podcast qui explore les grandes questions du vivant ! Aujourd’hui, on s’intéresse à un sujet passionnant : la domestication des plantes. Pourquoi les fruits et légumes qu’on mange aujourd’hui ne ressemblent plus à ceux que l’on cultivait il y a des milliers d’années ? Comment l’Homme a-t-il transformé les plantes ? Et à quel prix ?

Pour en parler, je suis accompagné de Julien, élève de Terminale, et de Docteure Émilie Roussel, biologiste spécialisée en biologie végétale. Bonjour à tous les deux !

Julien : Bonjour !

Dr Roussel : Bonjour, ravie d’être là.

Animateur : Alors Émilie, pour commencer… quand on parle de « domestication des plantes », on parle de quoi exactement ?

Dr Roussel : La domestication, c’est un processus par lequel l’Homme, souvent sans même s’en rendre compte au départ, a modifié les plantes qu’il cultivait. Ces modifications ont rendu les plantes plus adaptées à nos besoins : plus nourrissantes, plus grosses, plus faciles à récolter, ou encore plus digestes.

Julien : Donc… les plantes qu’on cultive aujourd’hui, elles sont « artificielles » en quelque sorte ?

Dr Roussel : Pas artificielles, non, mais très modifiées par rapport à leurs ancêtres sauvages. Et ça s’est fait en plusieurs étapes. D’abord, il y a eu la sélection. À la préhistoire, quand un humain mangeait un fruit et jetait son noyau à côté du campement… eh bien, il favorisait sans le savoir certaines plantes au détriment d’autres.

Julien : Il n’avait pas conscience de ce qu’il faisait, en fait.

Dr Roussel : Exactement. C’est ce qu’on appelle une sélection involontaire. Ensuite, plus tard, les humains ont commencé à choisir les plantes qu’ils replantaient : les plus sucrées, les plus grosses, celles qui se conservaient mieux. C’est ce qu’on appelle une sélection empirique : on se base sur l’expérience, mais sans théorie scientifique derrière.

Animateur : Et cette sélection a changé la plante ?

Dr Roussel : Complètement. Prenez le blé par exemple. Le blé sauvage avait peu de graines, et elles étaient dures et peu nutritives. Aujourd’hui, le blé moderne a des épis très fournis et des graines riches en amidon.

Julien : Mais du coup… pourquoi est-ce qu’on voit que les plantes cultivées sont plus fragiles que les plantes sauvages ?

Dr Roussel : Très bonne question ! C’est parce qu’on a sélectionné des plantes qui investissent beaucoup dans la production de graines ou de fruits… au détriment de leur propre défense. En plus, on les cultive souvent en monoculture, c’est-à-dire une seule espèce sur une grande surface. Si une maladie arrive, elle se propage très vite.

Animateur : Et pour rendre ces plantes plus robustes, il y a d’autres techniques que la sélection ?

Dr Roussel : Oui, et c’est là qu’intervient l’hybridation. On croise deux variétés différentes pour créer un hybride. Et souvent, cet hybride est plus vigoureux que ses parents. C’est ce qu’on appelle l’hétérosis.

Julien : C’est comme si on combinait le meilleur des deux plantes, non ?

Dr Roussel : Exactement. Par exemple, un maïs hybride peut hériter de la résistance d’une variété et du rendement élevé d’une autre.

Julien : Et ça marche aussi entre espèces différentes ?

Dr Roussel : Oui, mais c’est plus compliqué. Parce qu’il faut que les chromosomes s’apparient correctement pour que la plante soit fertile. Parfois, un doublement du nombre de chromosomes, qu’on appelle polyploïdie, permet de restaurer ces appariements.

Julien : Ah, genre une sorte de… « bug » qui arrange les choses ?

Dr Roussel (riant) : On peut voir ça comme ça ! C’est comme ça qu’on a obtenu le rutabaga, par exemple, à partir du chou sauvage et de la navette sauvage.

Animateur : Et aujourd’hui, on continue à modifier les plantes ?

Dr Roussel : Oui, mais avec d’autres outils. On utilise les biotechnologies, comme la transgenèse. C’est une technique qui permet d’introduire un gène d’une espèce dans une autre, même très éloignée.

Julien : Comme… un gène d’insecte dans une plante ?

Dr Roussel : Pas d’insecte, mais de bactérie, par exemple. Il existe un maïs transgénique qui produit son propre insecticide, grâce à un gène d’une bactérie du sol.

Julien : C’est dingue. Mais… c’est pas risqué ?

Dr Roussel : Il y a effectivement des inquiétudes. Sur le plan écologique, on craint que les transgènes ne se transmettent à des mauvaises herbes. Et sur le plan économique, ça pose la question de la dépendance des agriculteurs à des grandes firmes qui possèdent ces plantes.

Animateur : Merci beaucoup à vous deux. On a appris plein de choses aujourd’hui !

Julien : Oui, carrément. Je vais plus jamais regarder mon épi de maïs de la même façon…

Dr Roussel : C’est déjà un bon début !

On le voit clairement : ChatGPT a respecté la consigne à la lettre, aussi bien sur le fond — le dialogue reprend fidèlement le contenu de ma synthèse de cours — que sur la forme, avec un ton résolument oral, vivant, et même quelques touches d’humour qui rendent l’échange très naturel.

Il ne reste plus maintenant qu’à lire ce texte (ou le faire lire par une voix de synthèse), l’enregistrer, et le diffuser aux élèves !

Remarque (sobriété numérique) : cette requête (et sa réponse) ont entraîné une consommation de 1 à 3 Wh (selon la méthode de calcul utilisé), ce qui correspond à environ 1 gramme de CO2 émis. A titre de comparaison, envoyer un e-mail sans pièce jointe entraîne une émission de 4 g de CO2.

Mise en voix du texte par des humains, et travail sur les compétences langagières

Pour mettre ce texte en voix, la solution la plus naturelle — et sans doute la plus enrichissante — consiste à le faire lire par des adultes ou des élèves, puis à l’enregistrer à l’aide d’un micro de bonne qualité et d’un logiciel comme Audacity.

Le rendu final dépendra bien sûr du niveau des lecteurs, mais justement, cette variabilité peut devenir un atout pédagogique : c’est l’occasion de travailler les compétences oratoires des élèves tout en renforçant leur implication dans la discipline en les plaçant au cœur d’un projet concret et valorisant.

On peut, dans un premier temps, organiser un travail préparatoire avec les élèves volontaires :

- Repérer les rôles (élève, experte, animateur)

- Identifier le ton à adopter selon les personnages

- Clarifier le vocabulaire scientifique ou technique

Selon leurs difficultés à s’emparer du texte, il ne faut pas hésiter à réécrire certaines répliques avec leurs mots pour vérifier la compréhension, avant de revenir au texte d’origine (ou pas si leur « version » semble plus claire).

Ensuite on peut s’attacher à travailler la prosodie :

- Articuler clairement

- Respecter les intonations (interrogatives, affirmatives, expressives…)

- Adapter le rythme (ni trop lent, ni précipité)

- Jouer sur les silences et la respiration

Pour aider les élèves, on peut leur faire écouter des extraits de podcasts ou de pièces audio pour que les élèves repèrent ces éléments de mise en voix.

Enfin, on devra également travailler l’expression et l’interprétation, l’enjeu ne se limitant pas à “bien lire” ; il s’agit aussi de jouer un rôle, d’interpréter un personnage :

- L’experte parle avec assurance, pédagogie.

- L’élève pose des questions avec curiosité, parfois avec un brin de naïveté.

- L’animateur a un ton détendu, accessible.

Il est possible pour cela de passer par des enregistrements intermédiaires avec réécoute critique (par soi-même ou par les pairs) pour améliorer la justesse du ton.

Notons que ce travail de mise en voix peut tout à fait s’inscrire dans une démarche croisée avec le français, voire avec les langues vivantes si le choix est fait de l’enregistrer dans une langue étrangère.

Mise en voix du texte par une IA

Il n’est pas toujours facile, comme on l’a vu, de trouver des interprètes vocaux (aussi appelés lecteurs audio) compétents, susceptibles d’accepter (bénévolement) de lire et d’enregistrer le dialogue écrit.

C’est précisément la difficulté que j’ai rencontrée à titre personnel : si les élèves s’engagent volontiers dans ce genre de projet, ils sont par contre très réticents à ce qu’on diffuse leur voix en dehors de la classe (sans parler des parents à qui il faudra de toute façon demander l’autorisation).

Dans ce cas, il est possible de faire appel à des services (gratuits de préférence) de synthèse vocale, certains reposant d’ailleurs sur de l’intelligence artificielle (mais pas tous).

Pour la démonstration j’ai utilisé le service ElevenLabs, qui est un service payant mais qui propose un essai gratuit. Les 10 000 crédits « offerts » lors de l’essai ont amplement suffi pour générer le podcast (j’en ai utilisé la moitié).

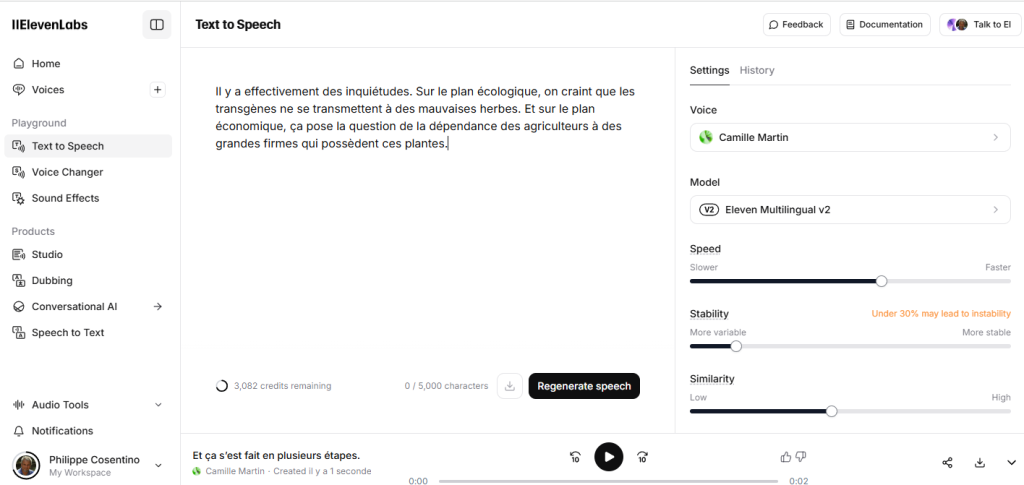

Capture d’écran de ElevenLabs

L’utilisation de l’outil est très simple : il suffit de cliquer sur « Text to Speech », de saisir le texte à vocaliser, puis de sélectionner une voix parmi un large choix. Pour incarner la voix du professeur, j’ai opté pour « Camille Martin », dont le timbre évoque celui d’une femme d’un certain âge.

J’ai choisi de générer chaque paragraphe séparément, en commençant par tous les passages du professeur, puis ceux de l’animateur, et enfin ceux de l’élève. Cette méthode m’a permis de conserver les mêmes paramètres vocaux pour chaque personnage et d’assurer ainsi une cohérence sonore tout au long du podcast.

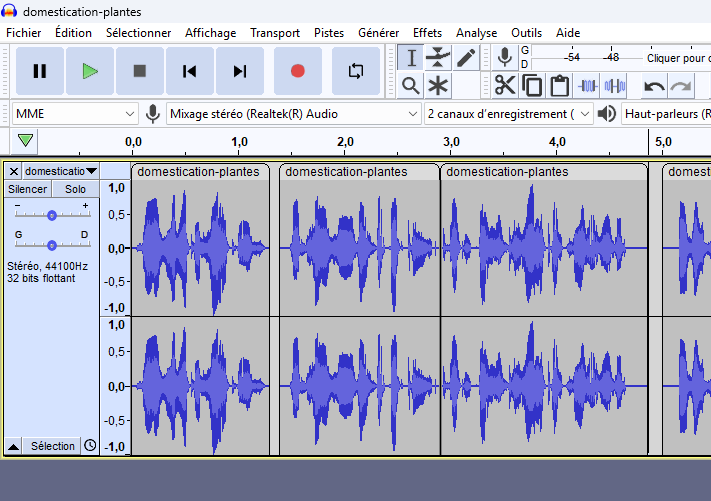

Il ne restait plus qu’à assembler les différents extraits audio. À la fin de chaque génération, un simple clic permet de télécharger le passage au format MP3. Pour le montage, j’ai utilisé le logiciel Audacity, un outil libre et gratuit. De nombreux tutoriels sont disponibles en ligne si vous avez besoin d’aide pour sa prise en main.

Le montage audio est une étape simple mais laborieuse qui consiste à mettre bout à bout tous les petits clips audios téléchargés. A la fin du montage, il est recommandé d’appliquer un filtre de compression pour égaliser les niveaux.

Hébergement et diffusion

Une fois le montage terminé, on obtient un fichier unique, au format MP3, qui contient l’intégralité de l’interview.

Reste à choisir le mode de diffusion auprès des élèves.

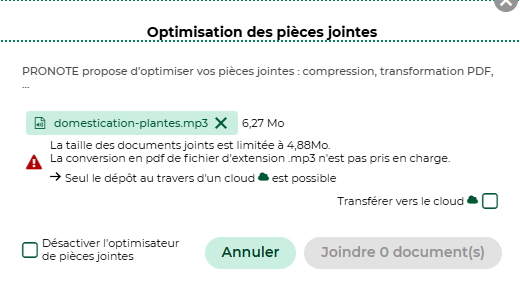

La solution la plus simple consiste à déposer le fichier directement sur l’ENT ou sur Pronote. Il faudra toutefois veiller à ne pas dépasser la limite de taille autorisée par la plateforme.

Pronote n’accepte pas les fichiers dépassant 4,88 Mo. C’était hélas le cas de mon podcast.

Si le dépôt sur l’ENT ou Pronote s’avère impossible (notamment à cause de la taille du fichier), une alternative consiste à passer par un service de cloud.

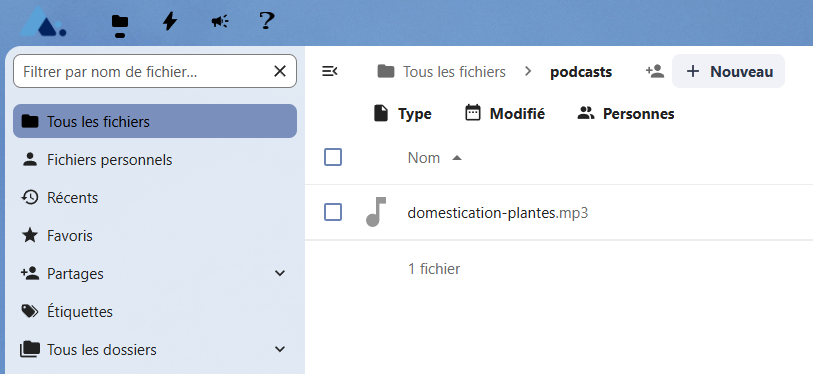

L’idéal est d’utiliser une solution proposée par l’Éducation nationale, plus sécurisée et conforme au RGPD.

À ce jour, chaque enseignant dispose d’un espace de stockage de 100 Go via le service “Nuage”, accessible depuis le bouquet apps.education.fr (le lien est rappelé en fin d’article).

Une fois le fichier audio déposé sur le cloud, il faut le rendre accessible aux élèves. Pour cela, il suffit de cliquer sur les trois petits points (…) situés à droite du fichier, puis de sélectionner “Ouvrir les détails”, et enfin “Lien de partage”.

Un lien en lecture seule (“Afficher seulement”) est alors généré : c’est cette URL qu’il faudra transmettre aux élèves.

Par exemple, dans notre cas, le lien de partage est le suivant :

https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/t7BC4q2JLQQs985

En cliquant dessus, les élèves accèdent à une page leur permettant soit de télécharger le fichier MP3, soit de l’écouter directement en ligne, sans avoir besoin de se connecter.

Comme on peut le constater, cette solution via le cloud est simple à mettre en œuvre, et grâce aux 100 Go de stockage disponibles, la question de la capacité ne se pose pratiquement pas : à titre d’exemple, on pourrait y stocker jusqu’à 10 000 podcasts de 10 Mo chacun !

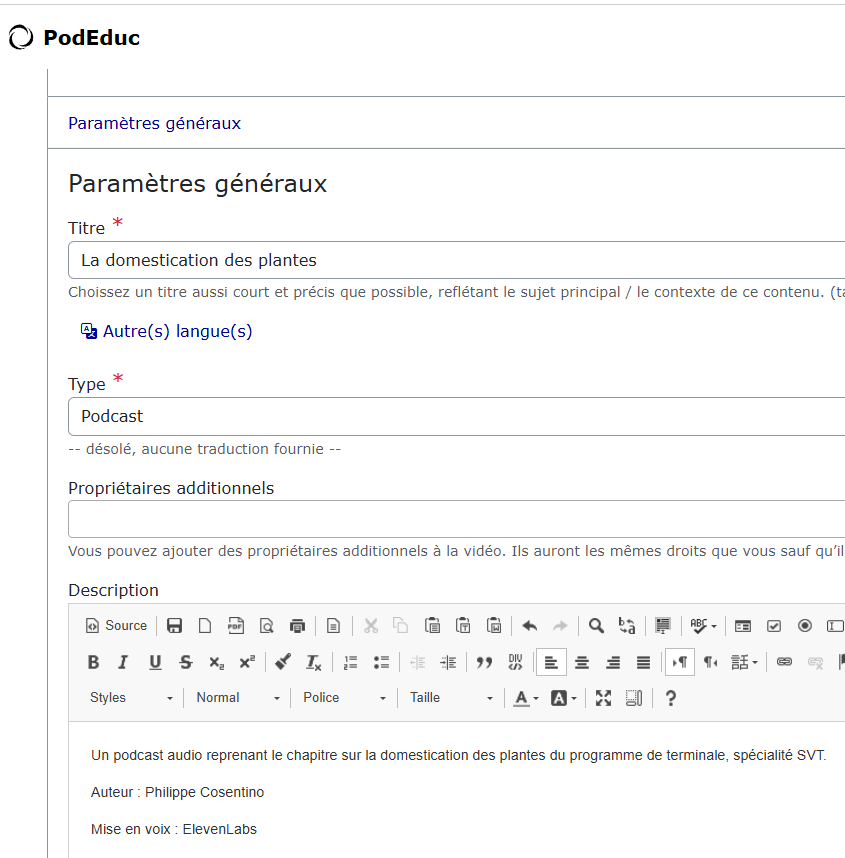

Une autre option intéressante consiste à utiliser le service PodEduc, également proposé dans le bouquet apps.education.fr.

Ce service est spécifiquement conçu pour diffuser des podcasts audio ou vidéo créés par les enseignants. S’il demande un peu plus de prise en main que la solution précédente, il présente néanmoins plusieurs atouts :

- Il permet de documenter le podcast : titre, description, vignette, choix de licence (j’ai, pour ma part, opté pour CC BY-NC).

- On peut également y ajouter un sous-titrage, ce qui renforce l’accessibilité du contenu.

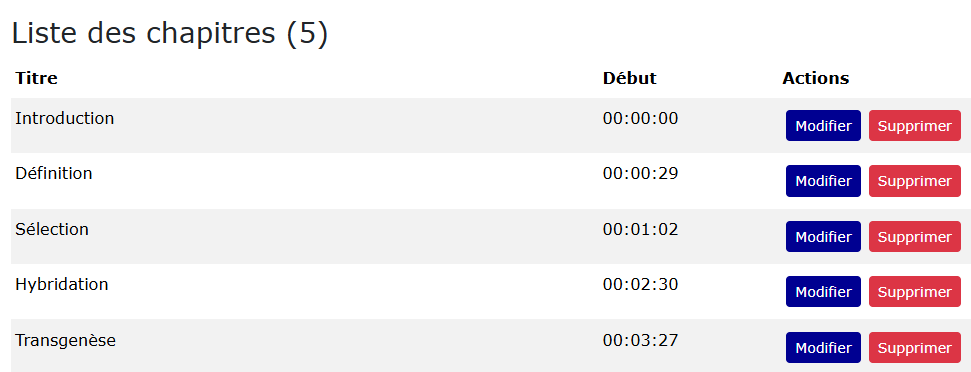

- Enfin on peut « chapitrer » le podcast (c’est à dire le découper en chapitres).

Pour vous faire une idée du résultat, le mieux est de suivre ce lien de partage :

https://podeduc.apps.ed

cation.fr/video/89173-la-domestication-des-plantes/

A noter : dans les options de partage, on peut également directement partager le lien vers le fichier audio (mp3).

En somme, PodEduc est une excellente solution si l’on souhaite valoriser davantage ses productions, les contextualiser, et leur offrir une diffusion plus professionnelle.

Conclusion / bilan

Transformer un cours en podcast scénarisé et dialogué, c’est bien plus qu’un simple changement de format. C’est une manière de rendre les contenus vivants, accessibles et engageants, en s’appuyant sur les codes de l’oral et de la narration.

Ce type de projet, à la croisée des sciences, de la langue et du numérique, illustre parfaitement la richesse d’une pédagogie active et interdisciplinaire, où les élèves ne sont plus seulement récepteurs, mais aussi acteurs de leur apprentissage.

Liens

Lien vers le podcast « Domestication des plantes »

Lien direct vers l’audio au format mp3

Article (sur le site de l’académie de Lille) présentant une autre approche pour podcaster ses cours

Bouquet de services apps.education

(en complément) Transformer son cours en chansons