Travail original de Hubert Ferry et Jean-Luc Bérenguer, adapté par Jean-Luc Bérenguer et Philippe Cosentino.

|

RÉSUMÉ |

| En comparant, sur des sismogrammes, les temps d’arrivée des ondes sismiques, il est possible de mettre en évidence un épaississement crustal au niveau des Alpes. |

|

PLACE DE L’ACTIVITÉ |

|

| Niveau concerné | 1ère (spécialité) |

| Place dans le programme | Les zones de collision |

| Mots-clés | épaississement crustal, moho |

|

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES |

|

| Attendus de fin de cycle /Notions fondamentales mobilisées | L’affrontement de lithosphère de même densité conduit à un épaississement crustal.

|

| Compétences et capacités travaillées | Compétences travaillées :

– Pratiquer des démarches scientifiques / Comprendre le lien entre les phénomènes naturels et le langage Capacités : |

| Compétence du cadre de référence des compétences numériques

|

Traiter des données |

| MODALITÉS | |

| Durée indicative | 1h |

| Matériel nécessaire | Logiciel Tectoglob3D

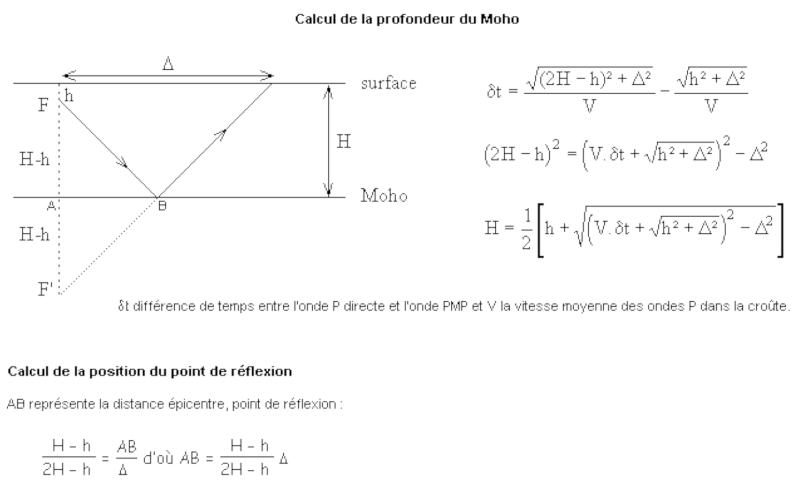

Document : construction géométrique expliquant comment déterminer la profondeur du Moho à partir du retard des ondes PmP (facultatif) Tableur |

| DESCRIPTION DU SCÉNARIO / ACTIVITÉ |

Introduction :

Les séismes produisent des ondes de volume qui peuvent être enregistrées par des stations sismiques sous la forme de sismogrammes. Une partie de ces ondes parviennent aux stations directement, en suivant le chemin le plus court, ce sont les ondes P. Une autre partie parviendra à la station après s’être réfléchie sur le Moho, empruntant alors un trajet plus long, ce sont les ondes PmP.

Ces ondes présenteront un retard d’autant plus grand que le Moho est profond. En étudiant ce retard, on pourra en déduire la profondeur du Moho.

Questionnement possible :

Comment varie l’épaisseur de la croûte terrestre au niveau des Alpes ?

| GESTES TECHNIQUES ET EXEMPLES DE RÉSULTATS OBTENUS |

Production attendue :

La production de l’élève pourra prendre la forme d’un compte-rendu numérique composite comportant :

-

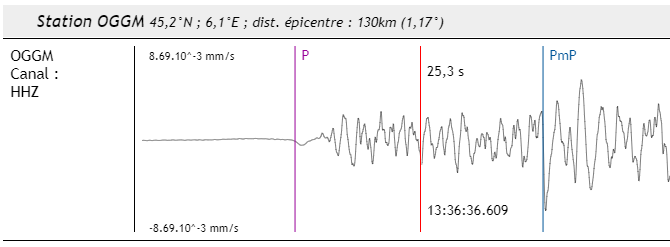

- Une capture d’écran d’un sismogramme sur lequel sera reporté le retard entre les ondes P directes et les ondes PmP

- Le détail du calcul pour une profondeur de Moho

- Une capture d’écran d’une coupe sur laquelle seront reportées les profondeurs calculées

- Une conclusion rédigée répondant au problème posé

Déroulement de l’activité :

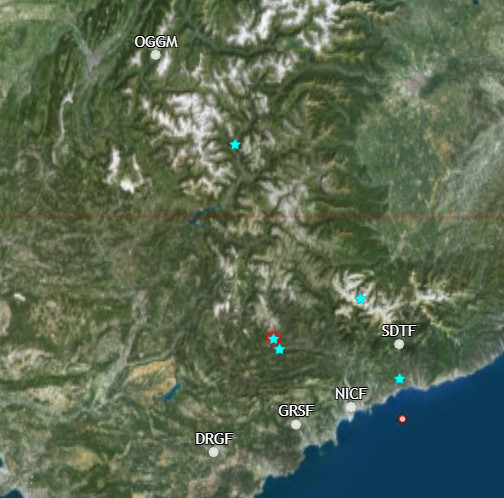

Après avoir lancé le logiciel, l’élève va importer le jeu de sismogrammes intégré intitulé « Alpes (profondeur Moho) », via le menu « Fichier ».

Un sismogramme apparaît alors (dans la fenêtre de « résultats »), ainsi qu’un menu déroulant permettant à l’élève de choisir parmi 5 événements sismiques différents (dans la fenêtre de « réglages »).

A ce stade il serait intéressant que les différents groupes d’élèves se répartissent le travail, chacun travaillant sur un événement différent. Cela permettra, à la fin de la séance, de mutualiser leurs résultats afin de disposer de plusieurs profondeurs à différents emplacements.

Après avoir coché « Afficher le temps d’arrivée théorique des ondes » dans le menu « Sismogrammes », les ondes P et PmP sont pointées sur le sismogramme. Il est alors possible de déterminer le retard des ondes PmP par rapport aux ondes P, par une simple lecture du sismogramme (il est possible de zoomer avec la molette, et de faire défiler le sismogramme ; les valeurs temporelles apparaissent d’un simple survol de la souris).

L’élève peut ensuite calculer la profondeur du Moho à partir du retard des ondes PmP, en utilisant la formule donnée dans la construction géométrique (ce retard en faisant la différence entre le temps d’arrivée des ondes PmP et celui des ondes P directes).

Pour information, les notations utilisées dans cette formule sont :

δt : retard entre les ondes P directes et les PmP

H : profondeur du Moho

h : profondeur du foyer

Δ : distance entre l’épicentre et la station

V : vitesse des ondes P (6,25 km/s)

On peut demander à l’élève de réaliser ce calcul (long mais simple) à la calculatrice, ou lui fournir une feuille de calcul (tableur) où la formule serait déjà rentrée.

Une fois que ce calcul a été réalisé pour chaque événement sismique, le groupe classe dispose de 5 profondeurs de Moho, pour 5 emplacements différents.

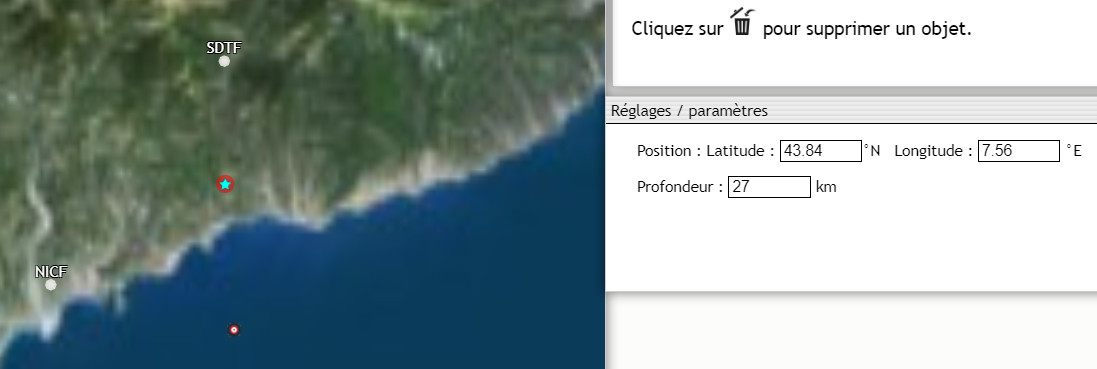

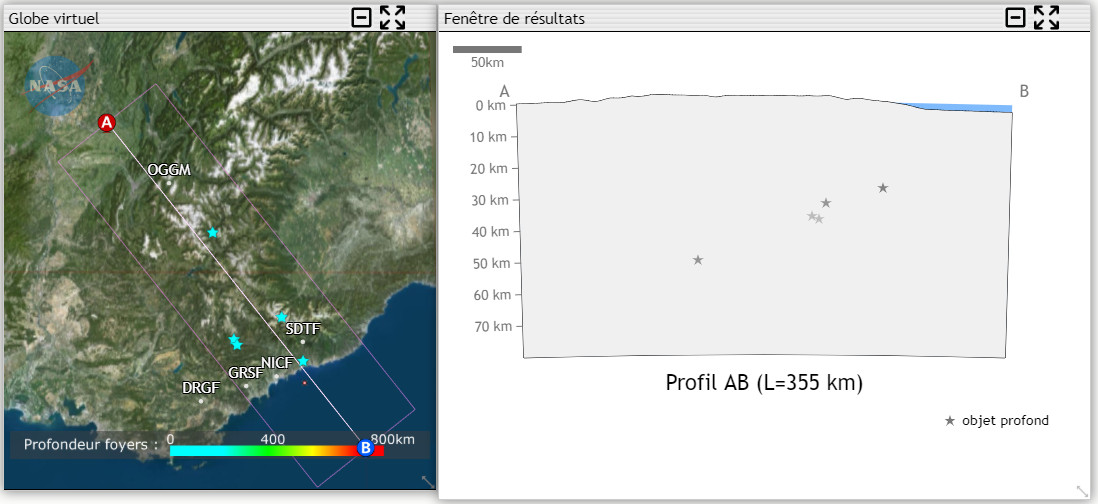

L’étape suivante de l’activité consiste à reporter ces profondeurs sur le globe, sous la forme de marqueurs appelés « Objets profonds » dans Tectoglob3D.

L’élève place ce point en allant dans le menu « Actions / Ajouter un objet profond », puis en double-cliquant approximativement à mi-chemin entre la station et l’épicentre (sur l’emplacement de la réflexion des ondes sismiques). Il doit ensuite préciser la profondeur de ce point en la saisissant dans la fenêtre « Réglages » et valider en appuyant sur entrée.

On procède de même pour les 5 événements. L’élève devra naviguer entre le menu « Actions / Ajouter un objet profond » et le menu « Sismogrammes » afin de placer correctement les 5 points.

Pour terminer, l’élève doit réaliser une coupe englobant les 5 points saisis. Il est recommandé de limiter la profondeur maximale de la coupe à 80 km.

Sur la coupe, le tracé du Moho se devine, ainsi que la racine crustale alpine. Il est possible de l’exagérer verticalement en décochant « N’exagérer que le relief ».

| CONCLUSION – OUVERTURE – ESPRIT CRITIQUE |

A partir de la seule exploitation de sismogrammes, l’élève a pu mettre en évidence l’épaississement de la croûte sous les Alpes.

Cette activité, relativement simple à mettre en œuvre, montre qu’il est possible de prospecter la structure interne du globe à partir de l’exploitation des données sismiques.

|

LIENS |

| Feuille de calcul automatisant le calcul de la profondeur du Moho

Présentation de Tectoglob3d (avec sa fiche technique) : D’autres activités sur Edumed : |