par Julien Cartier, professeur de SVT au lycée Carnot de Cannes

Avant-propos

Cette série d’articles vise à fournir aux professeurs de SVT intervenant en enseignement scientifique de première des ressources utiles pour bâtir leur cours sur la datation scientifique de la Terre. Or, s’agissant d’histoire des sciences il importe de se méfier par-dessus tout des caricatures qui abondent, hélas, dans la littérature de vulgarisation comme sur internet. Ainsi, contrairement à ce qu’on lit un peu partout Ussher fut bien davantage un historien qu’un théologien, Buffon n’a pas escamoté ses datations par peur de l’Inquisition et Darwin n’a jamais daté le globe terrestre. Les raccourcis et les idées reçues brossent un tableau mensonger de la Science où quelques génies en lutte contre l’obscurantisme parviennent, seuls, à faire progresser l’entendement humain vers des vérités indépassables. Pour y remédier il importe de revenir aux sources, c’est-à-dire aux écrits de tous ces savants dont la pensée et les travaux ont alimenté le questionnement scientifique vis-à-vis de l’âge de notre planète. Au lieu de se moquer de leurs erreurs il convient de souligner leur nature féconde. Plutôt que de considérer que ceux qui autrefois ont pensé autre chose que ce que l’on pense aujourd’hui ont forcément mal pensé, il faut garder à l’esprit que penser faux ce n’est pas nécessairement mal penser. Buffon, Cuvier ou encore Kelvin, pour ne prendre que ces trois exemples, étaient tout sauf des idiots ou de mauvais scientifiques. Mais la cohérence de leurs théories n’apparaît qu’à la condition de s’intéresser aux savoirs de leurs époques respectives. À défaut, nos condamnations se réduisent souvent à des jugements anachroniques.

Voilà pourquoi on trouvera dans ces articles de très nombreux extraits des ouvrages de ces savants, pour la plupart disponibles en ligne sur le site de la BnF, Gallica, ou dans la bibliothèque numérique Google Books. Deux types de lecture sont possibles : soit le texte et les citations, soit pour le lecteur pressé le texte seul. L’ensemble des articles forme un tout cohérent, mais sa longueur m’a incité à le subdiviser en plusieurs parties afin d’en faciliter la lecture par un collègue désireux d’y puiser rapidement des ressources pédagogiques.

Concernant la bibliographie contemporaine, il me semble que l’enseignant se trouve surtout confronté à la difficulté de choisir parmi l’abondance de titres à sa disposition. Aussi me paraît-il opportun de limiter la bibliographie correspondante aux quelques titres suivants, tous remarquables et d’une lecture aisée :

- Stephen Jay Gould, Aux racines du temps, 1987

- François Ellenberger, Histoire de la géologie, 1988 (tome 1), 1994 (tome 2)

- Pascal Richet, L’âge du monde, 1999

- Vincent Deparis et Hilaire Legros, Voyage à l’intérieur de la Terre, 2000

- Gabriel Gohau, Les sciences de la Terre au XVIIe et XVIIIe siècles, naissance de la géologie, 1990

- Gabriel Gohau, Naissance de la géologie historique, 2003

On trouvera une bibliographie plus détaillée à la fin du dernier article.

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement François Besset, professeur de philosophie, ami précieux et grand spécialiste d’Aristote, lequel a bien voulu m’expliquer la pensée de ce savant et se plier au fastidieux exercice consistant à traduire les propos ésotériques de Kepler.

Je remercie également Patrick Tort de m’avoir orienté vers son collègue Guido Chiesura qui m’a fort aimablement communiqué des extraits de l’ouvrage que Sandra Herbert a consacré au travail géologique de Darwin. Mme. Herbert elle-même a très gentiment répondu à mes questions et m’a permis de comprendre comment Darwin était parvenu à calculer l’âge de la vallée de Weald. Je lui en sais gré.

Enfin, j’exprime la plus sincère gratitude à Jeanne Passoni dont la patiente relecture de mes manuscrits permet d’en expurger les fautes d’orthographe qui s’y forment aussi sûrement que le plomb radiogénique dans les météorites.

Ce travail est dédié à mon regretté professeur Jean-Marc Drouin, dont les cours au Muséum National d’Histoire Naturelle et les livres inestimables, m’ont donné le goût de l’histoire et de l’épistémologie des sciences.

ARTICLE 3/4 : la Terre sans âge, de Lyell à Darwin

ARTICLE 1/4 : de l’éternité aux mondes éphémères

ARTICLE 2/4 : les chronomètres naturels, de Halley à Buffon

ARTICLE 4/4 : l’empire de lord Kelvin et le poids des atomes

La nouvelle géologie

Le tournant de la Science moderne s’incarne parfaitement dans l’œuvre et l’attitude Charles Lyell, lequel prend grand soin de se démarquer des « philosophes » comme Buffon. Pour autant, on va voir que sa relation à l’âge de la Terre diffère sensiblement de celle que l’on pourrait attendre d’un fervent défenseur de l’empirisme.

Sauf mention contraire, les citations de ses Principes de géologie sont extraites de l’édition française de 1843, laquelle a été traduite sur la sixième édition anglaise datant de 1840 (les trois tomes de la première édition paraissent entre 1830 et 1833). Or, comme Darwin, Lyell avait la fâcheuse habitude de modifier sensiblement son ouvrage à chaque nouvelle réédition (pas moins de 11 de son vivant).

- Charles Lyell, Principes de géologie, tome 1, 1843

Je me suis efforcé de donner dans ces essais une explication complète des faits et des arguments qui me portent à croire que les forces agissants de nos jours, tant au-dessus qu’au-dessous de la surface de la terre, pourraient fort bien être identiques par leur nature et par leur intensité avec celles qui, à des époques anciennes, ont donné lieu à des révolutions géologiques , c’est-à-dire que, pour expliquer les phénomènes observés, nous pouvons nous dispenser de recourir à des catastrophes subites, violentes et générales, et regarder les changements anciens et les changements actuels, tant dans le monde organique que dans le monde inorganique, comme appartenant à une série d’événements uniforme et continue (p.XV-XVI).

L’entreprise de Lyell s’exprime encore plus nettement dans le sous-titre de son ouvrage (malheureusement modifié dans l’édition française) : « Principles of geology, being an attempt to explain the former changes of the Earth’s surface, by reference to causes now in operation », ce que l’on peut traduire par : « Essai d’explication des anciens changements de la surface terrestre par référence aux causes opérant actuellement ».

Si l’on suit l’interprétation de ce travail par Stephen Jay Gould il convient de distinguer 4 grands principes :

– Uniformité des lois naturelles : les phénomènes à l’œuvre aujourd’hui devaient également agir à l’identique dans le passé.

– Uniformité des modes opératoires : on doit expliquer tout le passé à l’aide des seuls phénomènes que l’on observe actuellement, et par conséquent on doit supposer qu’il n’a jamais existé de causes naturelles ayant opéré dans le passé mais disparu aujourd’hui.

– Uniformité du rythme (gradualisme) : s’il existe bien quelques phénomènes naturels brutaux (séismes, éruptions, inondations, …) ils se manifestent toujours localement et se produisaient à l’identique dans le passé. Par conséquent, puisque la brutalité de ces phénomènes ne peut expliquer le visage global de la Terre, alors il faut supposer que celui-ci résulte de l’action lente et graduelle des autres phénomènes naturels (ex. érosion).

– Uniformité de l’état physique : le monde change bien sûr, par exemple des montagnes se forment puis disparaissent, mais globalement il reste toujours le même. Par exemple la Terre ne se refroidit pas et les espèces n’évoluent pas.

L’uniformitarisme de Lyell et sa défense acharnée du principe d’actualisme ont rendu d’indéniables services à la géologie. Pour autant il convient de garder à l’esprit qu’il se trompait en imaginant une Terre immuable. Parce qu’on a pris l’habitude d’opposer à Lyell le « catastrophisme » de savants comme Cuvier, on a tendance à amender simplement l’uniformitarisme en lui ajoutant quelques catastrophes ponctuelles (comme les chutes de météorites ou les points chauds). Mais, il faudrait surtout corriger sa conception du temps en reconnaissant que les phénomènes naturels changent au cours du temps parce que la Terre change de manière directionnelle et non cyclique. Ainsi, notre planète se refroidit bel et bien, tandis que le Soleil libère lui plus de chaleur que dans sa jeunesse. La composition de l’atmosphère s’est considérablement modifiée et avec elle nombre de processus géologiques comme par exemple la formation des fers rubanés ou l’intensité de l’effet de serre. De surcroît, la continuité prônée par Lyell s’accommode mal des discontinuités que montre l’observation du terrain.

Le refus du refroidissement du globe par Lyell tient également à la manière dont il explique l’orogenèse en réponse à la théorie de la contraction que développe le français Elie de Beaumont à partir de 1829. Selon ce dernier, la Terre en se refroidissant se contracte parfois brutalement ce qui provoque la formation à sa surface des grands reliefs que nous lui connaissons (chaînes de montagnes et bassins océaniques). Du pur catastrophisme. Lyell, au contraire, est partisan de la théorie des soulèvements, laquelle s’appuie notamment sur l’observation du rebond isostatique dans certaines régions comme la Suède. En fait sa théorie combine soulèvements et affaissements (qu’il affirme observer au niveau des atolls). Ainsi, en moyenne, le globe ne change pas. Lyell ne dit pas clairement quel est le moteur du soulèvement orogénique, mais il est probable qu’il le reliait à une force expansive sous l’effet d’une hypothétique chaleur interne. Dès lors, un refroidissement de la Terre conduirait à un épuisement progressif de ce moteur et à la diminution de l’orogenèse, ce que bien évidemment Lyell ne pouvait accepter.

Lyell entretient un rapport complexe avec le concept de chaleur interne. D’un côté l’idée ne lui plaît guère car elle semble aller de pair avec un refroidissement inéluctable du globe. Mais, d’un autre côté il a besoin que cette chaleur se manifeste au moins de façon ponctuelle afin d’expliquer les phénomènes brutaux comme les éruptions et les séismes, ainsi que le soulèvement graduel des masses continentales.

Dans le tome 3 des Principes de géologie (éd.1843) Lyell reprend donc à son compte l’hypothèse émise par Humphry Davy. Au début du XIXème siècle, ce chimiste, continuateur des travaux de Lavoisier, a découvert plusieurs éléments, parmi lesquels le potassium, le sodium, le calcium ou encore le magnésium. Il a surtout mis en évidence que les minéraux alcalins peuvent s’oxyder au contact de l’eau et que cette réaction exothermique libère une grande quantité de chaleur. En 1828, Davy propose donc que l’infiltration de l’eau dans les roches souterraines pourrait induire une telle réaction dans l’écorce terrestre, ce qui expliquerait la formation du magma. Lyell remarque que l’hypothèse de Davy s’accorde plutôt bien avec la distribution géographique des volcans actifs, généralement proches de la mer, qu’ils s’agissent du Vésuve, de l’Etna, des volcans de la ceinture du feu du Pacifique où de ceux que l’on trouve sur les îles volcaniques.

Encore fallait-il que ce moteur chimique ne s’épuise pas afin de s’adapter aux principes de l’uniformitarisme. Lyell imagine donc un cycle chimique perpétuel, dans lequel l’oxydation des minéraux alcalins au contact de l’eau libérerait à la fois de la chaleur et de l’hydrogène, un gaz qui provoquerait la réduction des minéraux alcalins, rendant cette source d’énergie inépuisable. Malheureusement, un cycle chimique perpétuel contrevient aux principes élémentaires de la thermodynamique, et un certain William Thomson, alias lord Kelvin ne manque pas de critiquer vivement une telle idée. Cela explique, pour partie, que Kelvin se range du côté des partisans d’une chaleur interne dont l’origine remonte à la formation du globe terrestre et qui se dissipe progressivement.

Paradoxalement c’est clairement la théorie d’Elie de Beaumont qui emportera l’assentiment de la majorité des géologues au point de faire consensus au début du XXème siècle. C’est donc cette thèse que combat Alfred Wegener. Du reste, Cuvier et Lyell partageaient une même détestation des anciennes cosmogonies dans lesquelles ils ne voyaient que de pures spéculations, alors qu’ils étaient tous deux partisans d’un empirisme strict : seul le terrain devait parler. Or, nous avons vu que la datation de Buffon s’inscrivait pleinement dans l’une de ces cosmogonies.

- Georges Cuvier, Discours sur les révolutions de la surface du globe, 1825

Pendant longtemps on n’admit que deux événements, que deux époques de mutations sur le globe : la création et le déluge ; et tous les efforts des géologues tendirent à expliquer l’état actuel, en imaginant un certain état primitif, modifié ensuite par le déluge, dont chacun imaginait aussi à sa manière les causes, l’action et les effets. Ainsi, selon l’un (Thomas Burnet), la Terre avait reçu d’abord une croûte égale et légère qui recouvrait l’abime des mers, et qui se creva pour produire le déluge : ses débris formèrent les montagnes (…) Le grand Leibniz lui-même s’amusa à faire, comme Descartes, de la Terre un Soleil éteint, un globe vitrifié, sur lequel les vapeurs étant retombées lors de son refroidissement, formèrent des mers qui déposèrent ensuite les terrains calcaires (…) Le système de Buffon n’est guère qu’un développement de celui de Leibniz, avec l’addition seulement d’une comète qui a fait sortir du Soleil, par un choc violent, la masse liquéfiée de la Terre, en même temps que celle de toutes les planètes ; d’où il résulte des dates positives : car par la température actuelle de la Terre on peut savoir depuis combien de temps elle se refroidit (p.44-47).

Lyell dépeint pareillement les théories de ces auteurs au début du tome 1 des Principes de géologie (quoi que la description qu’il fait du travail de Buffon est assez caricaturale et grossit volontairement la condamnation de la Sorbonne). Il prend surtout soin de réfuter l’idée d’un refroidissement du globe qu’il n’attribue pas à Buffon mais uniquement à Leibniz :

- Charles Lyell, Principes de géologie, tome 1, 1843

La diminution de la chaleur primitive que l’on attribue au globe terrestre a été considérée par quelques géologues comme étant la cause principale des modifications du climat. On a supposé d’après les conjectures de Leibniz que notre planète était, à l’origine, dans un état de chaleur excessivement intense ; mais que depuis elle a toujours été en se refroidissant, et par suite en diminuant de volume. Il est vrai que l’expérience et des observations récentes ont donné lieu de croire que la température de la Terre augmente à mesure qu’on s’enfonce dans la très petite profondeur à laquelle l’homme peut pénétrer ; mais à l’égard du refroidissement séculaire de l’intérieur du globe et de sa contraction, la science ne possède aucune preuve solide. Loin de là, au contraire (p.356-357).

En fait, on a l’impression que Lyell n’a jamais lu les Suppléments à l’Histoire Naturelle de Buffon et s’en tient à sa Théorie de la Terre exposée en 1749. Il ne dit ainsi pas un mot des expériences sur le refroidissement des boulets.

Mais, surtout, en niant le refroidissement de la Terre Lyell se prive du seul chronomètre naturel (la désintégration radioactive mise à part) permettant de dater la planète. Bien sûr il peut toujours estimer le temps nécessaire à la sédimentation d’un dépôt ou à l’érosion d’une vallée, mais cela ne donnera au mieux que l’âge de ces structures géologiques, pas l’âge du globe terrestre. Dans ce cas, quelle était l’opinion de Lyell à propos de l’âge de la Terre ?

Le lecteur comprendra aisément que quelque régulier qu’ait été le cours de la Nature depuis les époques les plus anciennes, il était impossible que ceux qui les premiers s’occupèrent de géologie crussent à un tel ordre de choses, tant qu’ils restèrent sous l’influence de l’erreur qui pendant longtemps exista relativement à l’âge du monde, et à l’époque de la création des premiers êtres animés (p.183-184).

Si donc les géologues ont interprété la valeur d’une suite d’événements de manière à ne voir que des siècles là où sont imprimés des milliers d’années, et des milliers d’années là où le langage de la Nature en accuse des millions, ils ne peuvent se dispenser d’admettre, pour peu qu’ils tirent une conséquence logique des données fausses qui leur ont servi de point de départ, qu’une révolution complète s’est opérée dans le système de l’univers (p.187-188).

La Terre est vieille. Quel âge a-t-elle ? Lyell n’en sait rien et il s’en moque. Il lui suffit de voir dans les objets de la géologie l’action de phénomènes naturels durant des « millions d’années ». Combien précisément, c’est là une question secondaire, tant que des chronologies courtes, toutes dénoncées comme archaïques, ne viennent pas gêner ses interprétations du terrain. C’est peu ou prou la position que vont adopter les géologues au cours de la première moitié du XIXème siècle. Et ce sera aussi celle de Darwin.

Le cas Darwin

L’anecdote est connue, lorsque Darwin embarque sur le Beagle en 1831 il emporte avec lui le premier tome des Principes de géologie (un cadeau du capitaine Robert FitzRoy). Il se fit envoyer les deux autres tomes au cours de l’expédition et déclarait les avoir tellement lus qu’il avait fini par les connaître par cœur.

Or, le troisième tome de la première édition contient un chapitre consacré à la dénudation de la vallée de Weald dans le sud de l’Angleterre.

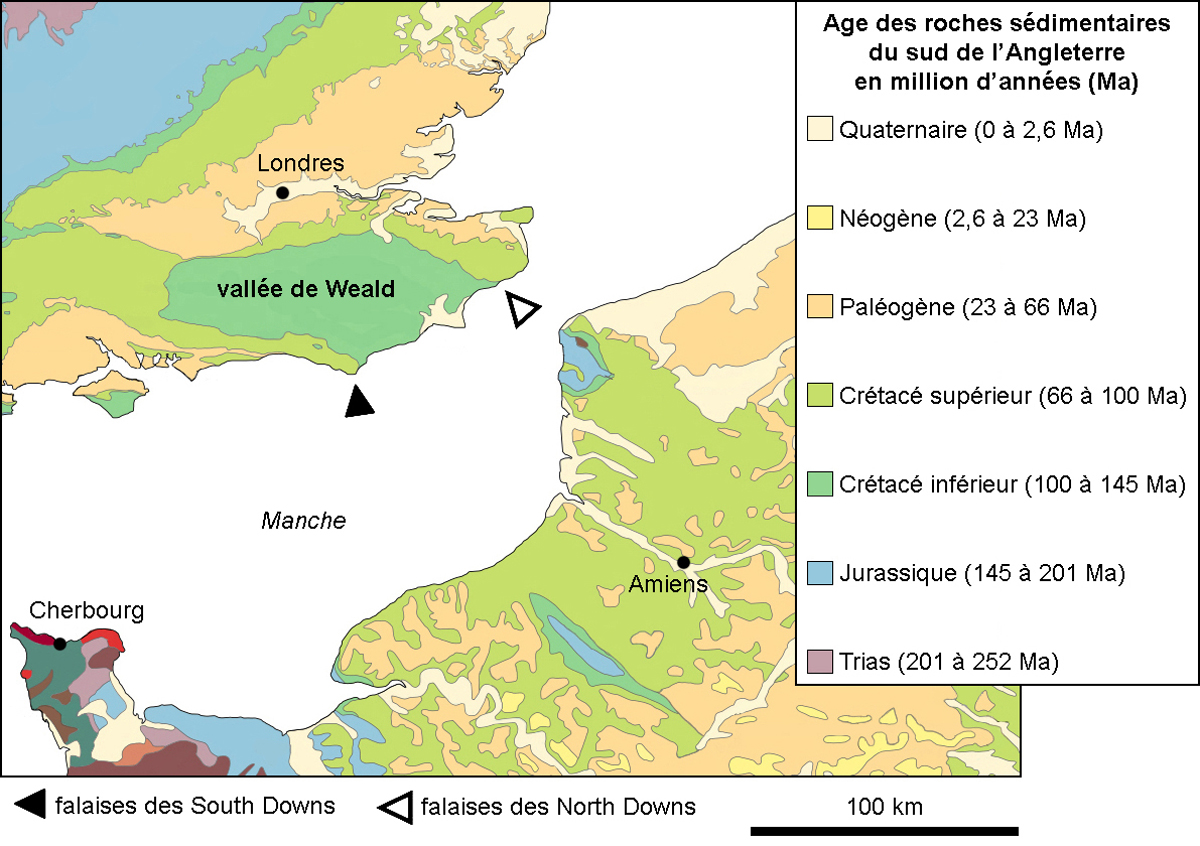

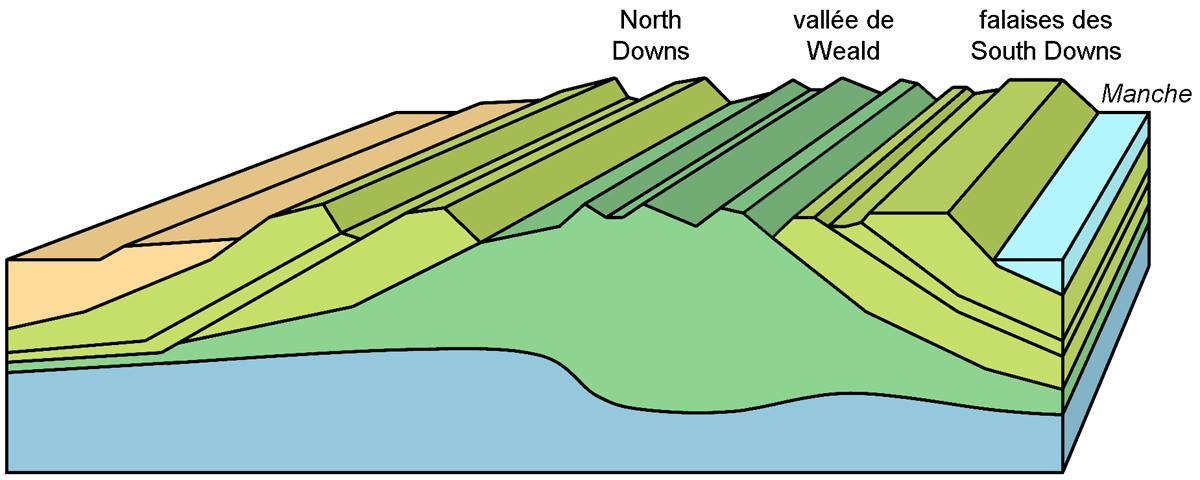

Carte géologique de la région (modifiée d’après Wikipédia)

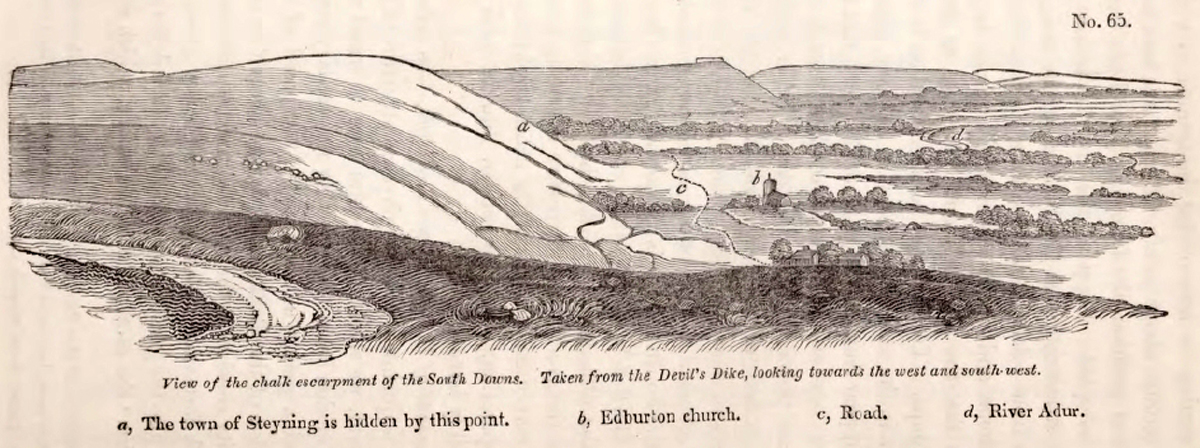

Photographie des falaises des South Downs

Vue sur les falaises de craie des South Downs

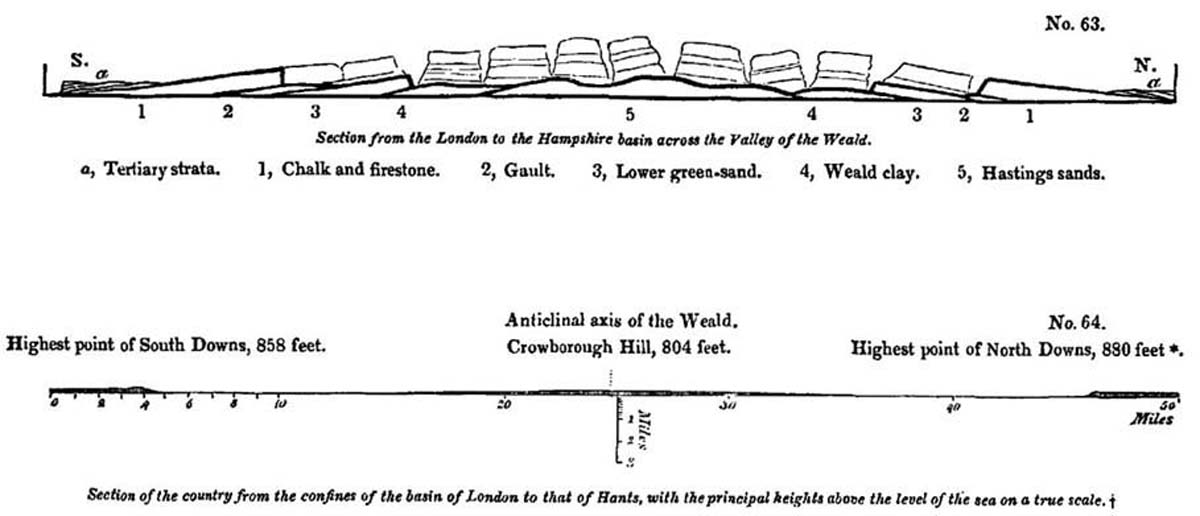

(Principes de géologie, éd.1833)

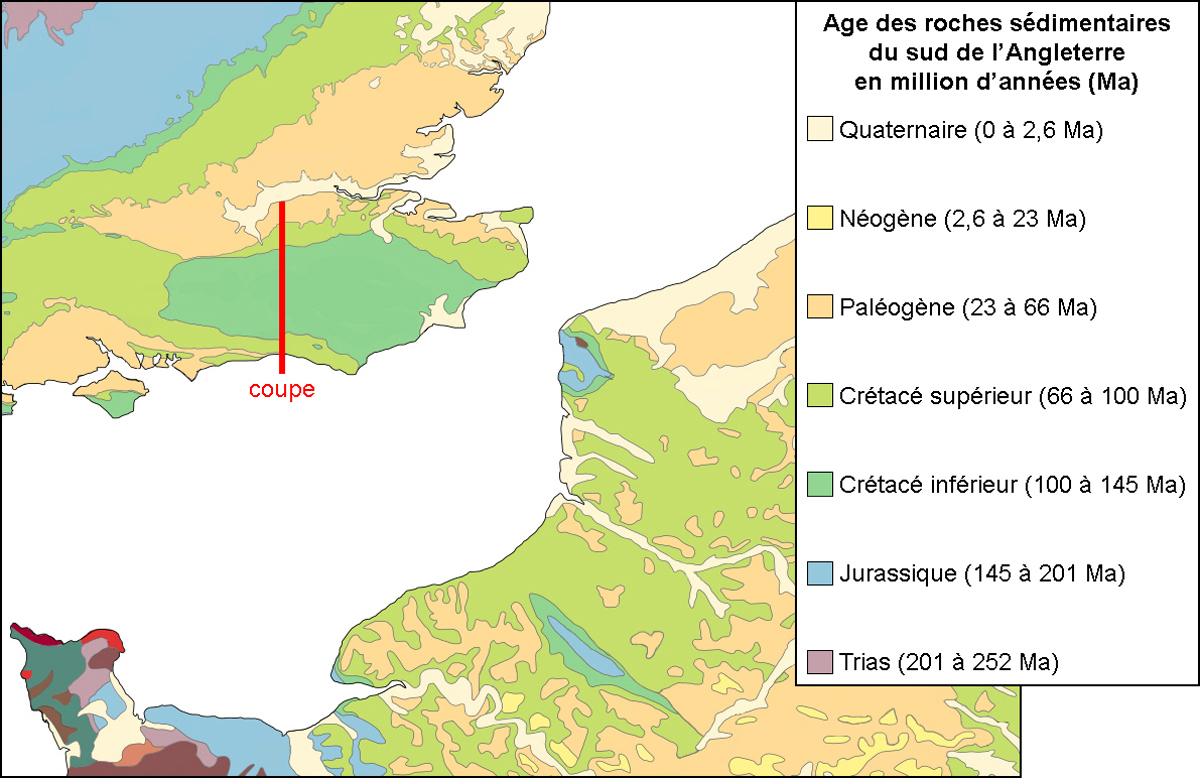

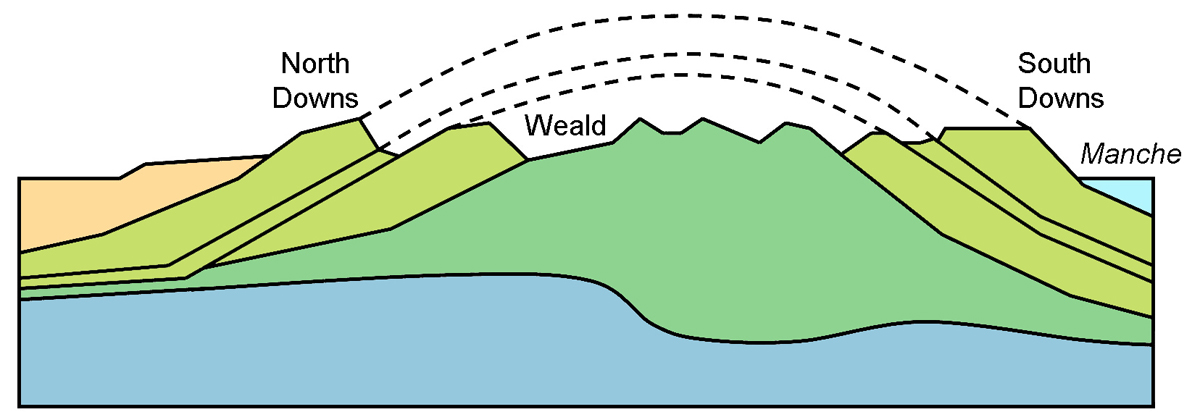

Il s’agit du sommet d’un ancien anticlinal, comme le montre la coupe schématique ci-dessous, dont l’érosion révèle les couches inférieures :

Coupe en 2D (modifiée d’après Wikipédia)

Vue en 3D de cette coupe (modifiée d’après Wikipédia)

- Charles Lyell, Principes de géologie, tome 3, 1833 [traduction originale]

Pour comprendre la théorie dont nous avons esquissé un aperçu à la fin du dernier chapitre, il sera nécessaire que le lecteur se familiarise avec les phénomènes de dénudation exposés par la craie et certaines des roches secondaires les plus anciennes qui se trouvent dans certaines régions de l’Angleterre proches des bassins de Londres et du Hampshire. Il suffira de considérer l’une des portions dénudées, car les apparences observables dans d’autres sont strictement analogues ; nous porterons donc notre attention sur ce que nous pouvons appeler la vallée du Weald, région qui se situe entre le nord et le sud des Downs (…) Il ne fait aucun doute que les dépôts tertiaires du bassin du Hampshire s’étendaient autrefois beaucoup plus loin le long de notre côte sud en direction de Beachy Head, car les parcelles sont encore trouvés près de Newhaven, et en d’autres points (…) Celles-ci sont en train de dépérir et disparaîtront avec le temps, car la mer empiète et mine constamment la craie sous-jacente.

Lyell et ses contemporains avaient donc déjà parfaitement compris la nature géologique de la vallée, ainsi qu’en atteste la gravure suivante qui figure également dans la première édition des Principes de géologie :

En essayant de rendre compte de la manière dont les cinq couches secondaires mentionnées ci-dessus ont pu être amenées dans leur situation actuelle, l’hypothèse suivante a été généralement adoptée. Supposons que les cinq formations se trouvaient en stratification horizontale au fond de la mer, puis qu’un mouvement d’en bas les presse vers le haut sous la forme d’un dôme aplati, et que la couronne de ce dôme soit ensuite coupée, de sorte que l’incision pénètre jusqu’au plus bas des cinq groupes. Les différents lits seraient alors exposés en surface (…) Il semblera, d’après les parties antérieures de ce travail, que la quantité d’élévation supposée ici n’est pas plus grande que celles que nous avons prouvé dans d’autres régions au cours de périodes géologiques similaires. La quantité de dénudation ou d’élimination par l’eau de vastes masses qui sont supposées avoir été autrefois continues des North aux South Downs est si énorme, que le lecteur peut d’abord être surpris par l’audace de l’hypothèse. Mais, il verra la difficulté disparaître lorsqu’il songera au temps nécessaire pour l’édification des strates, temps au cours duquel les vagues et les courants de l’océan ont lentement accompli leur action, qu’aucune précipitation diluviale et soudaine des eaux n’aurait pu effectuer.

L’Origine des espèces est construit comme une synthèse de tous les arguments permettant d’asseoir l’hypothèse d’une évolution des espèces au moyen de la sélection naturelle. Et l’un de ces arguments concerne évidemment la durée des temps géologiques. On le trouve dans le chapitre X (Insuffisances des archives géologiques) :

- Charles Darwin, L’Origine des espèces, traduction française de la première édition anglaise (1859)

Je suis tenté de donner un autre exemple, celui, bien connu, de la dénudation de Weald. Pourtant, il faut admettre que la dénudation de Weald n’est rien en comparaison de la force qui a enlevé des masses de couches paléozoïques, jusqu’à parfois 10 000 pieds d’épaisseur, comme l’a prouvé l’admirable mémoire du professeur Ramsay. Mais se tenir sur les Downs du Nord et regarder les Downs du Sud éloignés est une admirable leçon, car, si l’on pense que tout près, à l’ouest les escarpements sud et nord se recoupent, l’on peut s’imaginer le grand dôme de rochers qui a dû recouvrir le Weald à une époque aussi proche que la dernière période du Crétacé. La distance entre les Downs du Sud et du Nord est environ de 22 miles, et l’épaisseur des diverses formations est en moyenne de 1100 pieds, selon le professeur Ramsay. Mais si, comme le supposent certains géologues, il existe sous le Weald une couche de rochers plus anciens, sous le flanc de laquelle ont pu s’accumuler des dépôts en masses moins importantes qu’autre part, cette estimation serait erronée ; mais cette incertitude n’affecterait pas beaucoup l’estimation pour l’extrémité ouest de la zone. Et si nous connaissions la vitesse à laquelle la mer érode en moyenne une ligne de falaises d’une hauteur donnée, nous pourrions mesurer le temps qui a été nécessaire pour dénuder le Weald. Cela, bien sûr, est impossible ; mais nous pouvons, pour faire une approximation grossière, supposer que la mer effrite des falaises de 500 pieds de hauteur à la vitesse d’un pouce par siècle. Cette estimation paraîtra au premier abord insuffisante, mais elle correspond à l’érosion d’une falaise d’un mètre de haut sur toute une ligne côtière à peu près tous les 22 ans. Je doute qu’aucune roche, même friable comme la craie, s’effriterait à une telle vitesse, sauf sur les côtes les plus exposées, bien que la dégradation d’une haute falaise soit accélérée par l’effritement des fragments qui tombent. D’autre part, je ne crois pas qu’il existe de ligne côtière longue de 10 ou 20 milles qui subisse une dégradation en même temps uniformément sur toute la longueur d’une côte escarpée. N’oublions pas que presque toutes les couches contiennent des sous-couches ou des nodules qui, en résistant plus longtemps, finissent par former un brise-lames à la base. J’en conclus que, dans des circonstances normales, une dénudation d’un pouce par siècle sur toute la longueur d’une falaise de 500 pieds de haut serait une estimation suffisante. A cette vitesse, d’après ces données, la dénudation du Weald a dû exiger 306 662 400 ans, disons 300 millions d’années. L’action de l’eau douce sur les pentes douces du Weald, lorsqu’elles ont été surélevées, n’a pu être bien grande, mais diminuerait cependant l’estimation ci-dessus. D’autre part, pendant des oscillations de niveau, et nous savons que cette surface y a été soumise, la surface a dû exister pendant des millions d’années sous forme de terre ferme, et échapper ainsi à l’action de la mer ; de même lorsqu’elle a été profondément immergée durant des périodes probablement tout aussi longues, elle aura de même échappé à l’action des vagues. De sorte que probablement il s’est écoulé une période bien supérieure à 300 millions d’années depuis la dernière période de l’ère secondaire (p.339-341).

Voici comment Darwin parvient à un âge aussi précis que 306 662 400 ans pour l’érosion de la vallée de Weald :

– il suppose que l’érosion peut dégrader une falaise de 500 pieds de haut d’un pouce en un siècle

– à Weald il faut éroder une falaise de 1100 pieds

– 1100 / 500 = 2,2

– il faut que cette érosion s’étende sur les 22 miles que mesure la vallée, soit 1 393 920 pouces

– 1 393 920 x 2,2 x 100* = 306 662 400 ans

* c’est-à-dire un siècle

Mais, dès la seconde édition datant de janvier 1860 (la première édition paraît le 24 novembre 1859), Darwin ajoute la mise en garde suivante (en rouge) :

A cette vitesse, d’après ces données, la dénudation du Weald a dû exiger 306 662 400 ans, disons 300 millions d’années. Mais il serait peut-être plus sûr de prévoir deux ou trois pouces par siècle, ce qui ramènerait le nombre d’années à cent cinquante ou cent millions d’années.

Et à partir de la troisième édition, en 1861, l’estimation chiffrée disparaît. Voici ce que l’on peut lire dans la sixième et dernière édition, publiée en 1872. Les passages en rouge ne figurent pas dans la première édition :

Outre que nous ne trouvons pas les restes fossiles de ces innombrables chaînons intermédiaires, on peut objecter que, chacun des changements ayant dû se produire très lentement, le temps doit avoir manqué pour accomplir d’aussi grandes modifications organiques. Il me serait difficile de rappeler au lecteur qui n’est pas familier avec la géologie les faits au moyen desquels on arrive à se faire une vague et faible idée de l’immensité de la durée des âges écoulés. Quiconque peut lire le grand ouvrage de sir Charles Lyell sur les Principes de la Géologie, auquel les historiens futurs attribueront à juste titre une révolution dans les sciences naturelles, sans reconnaître la prodigieuse durée des périodes écoulées, peut fermer ici ce volume. Ce n’est pas qu’il suffise d’étudier les Principes de la Géologie, de lire les traités spéciaux des divers auteurs sur telle ou telle formation, et de tenir compte des essais qu’ils font pour donner une idée insuffisante des durées de chaque formation ou même de chaque couche ; c’est en étudiant les forces qui sont entrées en jeu que nous pouvons le mieux nous faire une idée des temps écoulés, c’est en nous rendant compte de l’étendue de la surface terrestre qui a été dénudée et de l’épaisseur des sédiments déposés que nous arrivons à nous faire une vague idée de la durée des périodes passées. Ainsi que Lyell l’a très justement fait remarquer, l’étendue et l’épaisseur de nos couches de sédiments sont le résultat et donnent la mesure de la dénudation que la croûte terrestre a éprouvée ailleurs. Il faut donc examiner par soi-même ces énormes entassements de couches superposées, étudier les petits ruisseaux charriant de la boue, contempler les vagues rongeant les antiques falaises, pour se faire quelque notion de la durée des périodes écoulées, dont les monuments nous environnent de toutes parts. Il faut surtout errer le long des côtes formées de roches modérément dures, et constater les progrès de leur désagrégation. Dans la plupart des cas, le flux n’atteint les rochers que deux fois par jour et pour peu de temps ; les vagues ne les rongent que lorsqu’elles sont chargées de sables et de cailloux, car l’eau pure n’use pas le roc. La falaise, ainsi minée par la base, s’écroule en grandes masses qui, gisant sur la plage, sont rongées et usées atome par atome, jusqu’à ce qu’elles soient assez réduites pour être roulées par les vagues, qui alors les broient plus promptement et les transforment en cailloux, en sable ou en vase. Mais combien ne trouvons-nous pas, au pied des falaises, qui reculent pas à pas, de blocs arrondis, couverts d’une épaisse couche de végétations marines, dont la présence est une preuve de leur stabilité et du peu d’usure à laquelle ils sont soumis ! Enfin, si nous suivons pendant l’espace de quelques milles une falaise rocheuse sur laquelle la mer exerce son action destructive, nous ne la trouvons attaquée que çà et là, par places peu étendues, autour des promontoires saillants. La nature de la surface et la végétation dont elle est couverte prouvent que, partout ailleurs, bien des années se sont écoulées depuis que l’eau en est venue baigner la base. Les observations récentes de Ramsay, de Jukes, de Geikie, de Croll et d’autres, nous apprennent que la désagrégation produite par les agents atmosphériques joue sur les côtes un rôle beaucoup plus important que l’action des vagues. Toute la surface de la terre est soumise à l’action chimique de l’air et de l’acide carbonique dissous dans l’eau de pluie, et à la gelée dans les pays froids ; la matière désagrégée est entraînée par les fortes pluies, même sur les pentes douces, et, plus qu’on ne le croit généralement, par le vent dans les pays arides ; elle est alors charriée par les rivières et par les fleuves qui, lorsque leur cours est rapide, creusent profondément leur lit et triturent les fragments. Les ruisseaux boueux qui, par un jour de pluie, coulent le long de toutes les pentes, même sur des terrains faiblement ondulés, nous montrent les effets de la désagrégation atmosphérique. MM. Ramsay et Whitaker ont démontré, et cette observation est très remarquable, que les grandes lignes d’escarpement du district wealdien et celles qui s’étendent au travers de l’Angleterre, qu’autrefois on considérait comme d’anciennes côtes marines, n’ont pu être ainsi produites, car chacune d’elles est constituée d’une même formation unique, tandis que nos falaises actuelles sont partout composées de l’intersection de formations variées. Cela étant ainsi, il nous faut admettre que les escarpements doivent en grande partie leur origine à ce que la roche qui les compose a mieux résisté à l’action destructive des agents atmosphériques que les surfaces voisines, dont le niveau s’est graduellement abaissé, tandis que les lignes rocheuses sont restées en relief. Rien ne peut mieux nous faire concevoir ce qu’est l’immense durée du temps, selon les idées que nous nous faisons du temps, que la vue des résultats si considérables produits par des agents atmosphériques qui nous paraissent avoir si peu de puissance et agir si lentement (…)

Le professeur Ramsay m’a donné les épaisseurs maxima des formations successives dans différentes parties de la Grande-Bretagne, d’après des mesures prises sur les lieux dans la plupart des cas. En voici le résultat :

| Pieds anglais | |

|

Couches paléozoïques (non compris les roches ignées) |

37154* |

|

Couches secondaires |

13190 |

|

Couches tertiaires |

2340 |

Cela forme un total de 72584 pieds, c’est-à-dire environ 13 milles anglais et trois quarts. Certaines formations, qui sont représentées en Angleterre par des couches minces, atteignent sur le continent une épaisseur de plusieurs milliers de pieds. En outre, s’il faut en croire la plupart des géologues, il doit s’être écoulé, entre les formations successives, des périodes extrêmement longues pendant lesquelles aucun dépôt ne s’est formé. La masse entière des couches superposées des roches sédimentaires de l’Angleterre ne donne donc qu’une idée incomplète du temps qui s’est écoulé pendant leur accumulation. L’étude de faits de cette nature semble produire sur l’esprit une impression analogue à celle qui résulte de nos vaines tentatives pour concevoir l’idée d’éternité.

Cette impression n’est pourtant pas absolument juste. M. Croll fait remarquer, dans un intéressant mémoire, que nous ne nous trompons pas par « une conception trop élevée de la longueur des périodes géologiques », mais en les estimant en années. Lorsque les géologues envisagent des phénomènes considérables et compliqués, et qu’ils considèrent ensuite les chiffres qui représentent des millions d’années, les deux impressions produites sur l’esprit sont très différentes, et les chiffres sont immédiatement taxés d’insuffisance. M. Croll démontre, relativement à la dénudation produite par les agents atmosphériques, en calculant le rapport de la quantité connue de matériaux sédimentaires que charrient annuellement certaines rivières, relativement à l’étendue des surfaces drainées, qu’il faudrait six millions d’années pour désagréger et pour enlever au niveau moyen de l’aire totale qu’on considère une épaisseur de 1000 pieds de roches.

* 57 154 dans la première édition

Dans cette dernière version la vallée de Weald est uniquement évoquée sous le terme de « district wealdien » (en gras).

Il faut savoir que les six éditions successives de L’Origine des espèces diffèrent beaucoup de l’une à l’autre, parce que Darwin, comme Lyell, modifiaient largement leurs ouvrages à chaque nouvelle publication afin d’y répondre à leurs contradicteurs, soit en ajoutant des données, soit en retirant des arguments qu’ils considéraient comme désormais faux ou dépassés.

Mais, alors que s’est-il passé pour que Darwin abandonne sa datation ? Darwin puise ses sources dans le travail de deux géologues : Lyell et Andrew Ramsay, lesquels se trouvent cités dans toutes les éditions de L’Origine des espèces. En 1846, Ramsay publie un essai intitulé On the Denudation of South Wales and the Adjacent Counties of England (Sur la dénudation dans le Pays de Galles et les comtés adjacents d’Angleterre), où il attribue à l’action de la mer l’érosion de ces terrains. L’ouvrage fait suffisamment de bruit pour attirer l’attention de Darwin et les deux hommes entament une correspondance, laquelle porte notamment sur la vallée de Weald.

Ramsay se méfiait des estimations trop précises des temps géologiques puisqu’il termine son essai par cette mise en garde : « lorsque nous estimons le temps, il est vain de tenter de mesurer la durée de petites portions d’époques géologiques ». Mais, Darwin souhaitait donner des chiffres précis. Mal lui en pris. Le 24 décembre 1859 un article anonyme paraît dans la revue Saturday Reviews qui critique vivement le calcul de Darwin en parlant « d’hypothèse grossière » parce qu’il néglige plusieurs paramètres et en particulier la dureté différentielle des couches géologiques et le fait que l’érosion se produirait des deux côtés de la vallée à la fois.

Darwin répond donc à cette critique dans la seconde édition de son livre, qui paraît le mois suivant, en proposant « qu’il serait peut-être plus sûr de prévoir deux ou trois pouces par siècle, ce qui ramènerait le nombre d’années à cent cinquante ou cent millions d’années ». Mais, l’épisode l’a sérieusement échaudé et il écrit à Lyell de prendre garde car il s’est, selon ses propres mots, « sévèrement brûlés les doigts » en estimant l’âge de la vallée de Weald. Et dans une lettre à Asa Gray il indique penser désormais que « en fait, les géologues n’ont aucun moyen de mesurer l’infinité du temps passé ».

La correction de Darwin ne suffit pas à John Phillips, le président de la société géologique de Londres. Il faut dire que ce dernier rejetait l’hypothèse transformiste et se montrait plutôt partisan des thèses catastrophistes en géologie. Tout l’inverse de Darwin. Dans un discours prononcé le 17 février 1860 à la société géologique Phillips l’accuse « d’abus d’arithmétique » dans son calcul du temps nécessaire à la dénudation de la vallée de Weald. Ses propres estimations varient de 12 000 à 1 332 000 ans. Puis, la même année, il publie un ouvrage dans lequel il fait part de son rejet de l’évolutionnisme tout en consacrant un chapitre entier à l’âge de la Terre. Il y estime que le temps nécessaire pour le dépôt de la totalité des sédiments du bassin du Gange n’excède pas 95 904 000 ans :

- John Phillips, Life on the earth, its origin and succession, 1860 [traduction originale]

L’épaisseur de matériel érodé, en un an, est donc la même que celle déposée sur les fonds marins dans le même temps. Si l’on divise l’épaisseur mesurée des strates sédimentaires par l’épaisseur mesurée de matériel érodé, le résultat qu’on obtient correspond au nombre d’années que les uniformitaristes emploient pour le dépôt des strates, à la condition que tous les matériaux proviennent ainsi de la dégradation des continents, comme certains le supposent. Par exemple, le Gange, qui draine 300 000 milles carré de plaines, de collines et de montagnes, contenant une grande variété de masses rocheuses et terreuses, dépose annuellement dans le golf du Bengale 636 807 7440 pieds cubes de sédiments, ce qui équivaut à (1/111)ème de pouce en un an. L’épaisseur maximale des strates est supposée être d’environ 72 000 pieds = 864 000 pouces, et en divisant celle-ci par (1/111)ème, nous obtenons l’ancienneté des roches à la base de la colonne stratigraphique = 95 904 000 ans. Mais ici, deux choses doivent être admises. L’épaisseur des anciennes strates est prise au maximum, et le nouveau gisement est censé s’étendre sur un espace beaucoup plus grand du fond marin qu’il ne le fait réellement, de sorte que la période trouvée est trop grande. D’autre part, le Gange transporte beaucoup plus de sédiments que certains autres grands fleuves – près de vingt fois plus que le Rhin – un caractère excessif dû au climat tropical, et de ce fait la période trouvée est trop courte (p.125-126).

Et, un peu plus loin, il suggère de multiplier par 100 la vitesse d’érosion retenue par Darwin :

Dans son récent travail, L’Origine des espèces, M. Darwin suppose que le taux d’érosion pour la côte de Weald est d’un pouce par siècle ; j’aurais préféré, et je préfère, une estimation d’un pouce par an, c’est-à-dire cent fois plus grande, et je suppose que cette estimation sera jugée trop basse par la plupart des observateurs, vis-à-vis de ces « côtes invincibles ». Pourtant, l’effet de la violence des vagues sur la production de matériaux, qui se déposent en strates dans la mer, n’est pas si grand comparé à l’action puissante de l’atmosphère sur les vastes surfaces du sol (p.130).

Toutes ces critiques ont sans doute décidé Darwin à retirer son calcul des éditions ultérieures de L’Origine des espèces. Du reste son calcul était bien faux puisque les roches les plus jeunes érodées à Weald datent du Crétacé supérieur. Le début de la dénudation ne peut donc pas avoir été antérieur à cette époque. Objectivement, la qualité de l’estimation de Darwin était d’assez piètre qualité (le nombre de pouce érodé par siècle est clairement choisi au doigt mouillé), surtout si on la compare avec la démarche expérimentale de Buffon. Mais, Darwin, comme Lyell, ne pouvaient pas recourir aux méthodes d’un auteur qu’ils assimilaient à une époque révolue de la Science et dont la philosophie naturelle devait par bien des aspects lui rappeler celle de Lamarck. De toute façon, les 75 000 ans avancés par Buffon ne pouvaient pas suffire à l’évolution des espèces. Soulignons également que Darwin n’a jamais eu l’ambition d’estimer l’âge de la planète, il s’est contenté d’utiliser un chronomètre naturel connu depuis plus d’un siècle (cf. Needham) afin d’essayer de dater un événement géologique de longue durée. Cela lui suffisait pour écarter l’hypothèse des chronologies courtes et suggérer que les époques géologiques durant lesquelles avaient vécu les fossiles les plus connus au XIXème siècle (Crétacé, Jurassique, …) devaient s’être étendues sur des dizaines de millions d’années. Au moins était-il sûr que durant ces périodes il existait des espèces vivantes sur lesquelles avait dû agir l’évolution. Plus loin dans le temps c’était l’inconnu et il faut se souvenir que Darwin, contrairement à Lamarck, ne se risque pas à formuler une hypothèse quant à l’apparition de la vie sur Terre.

La polémique autour de l’âge calculée par Darwin eu néanmoins une conséquence inattendue : elle attira l’attention de lord Kelvin et le décida à réagir sur ce sujet.