|

DESCRIPTION DU SCÉNARIO

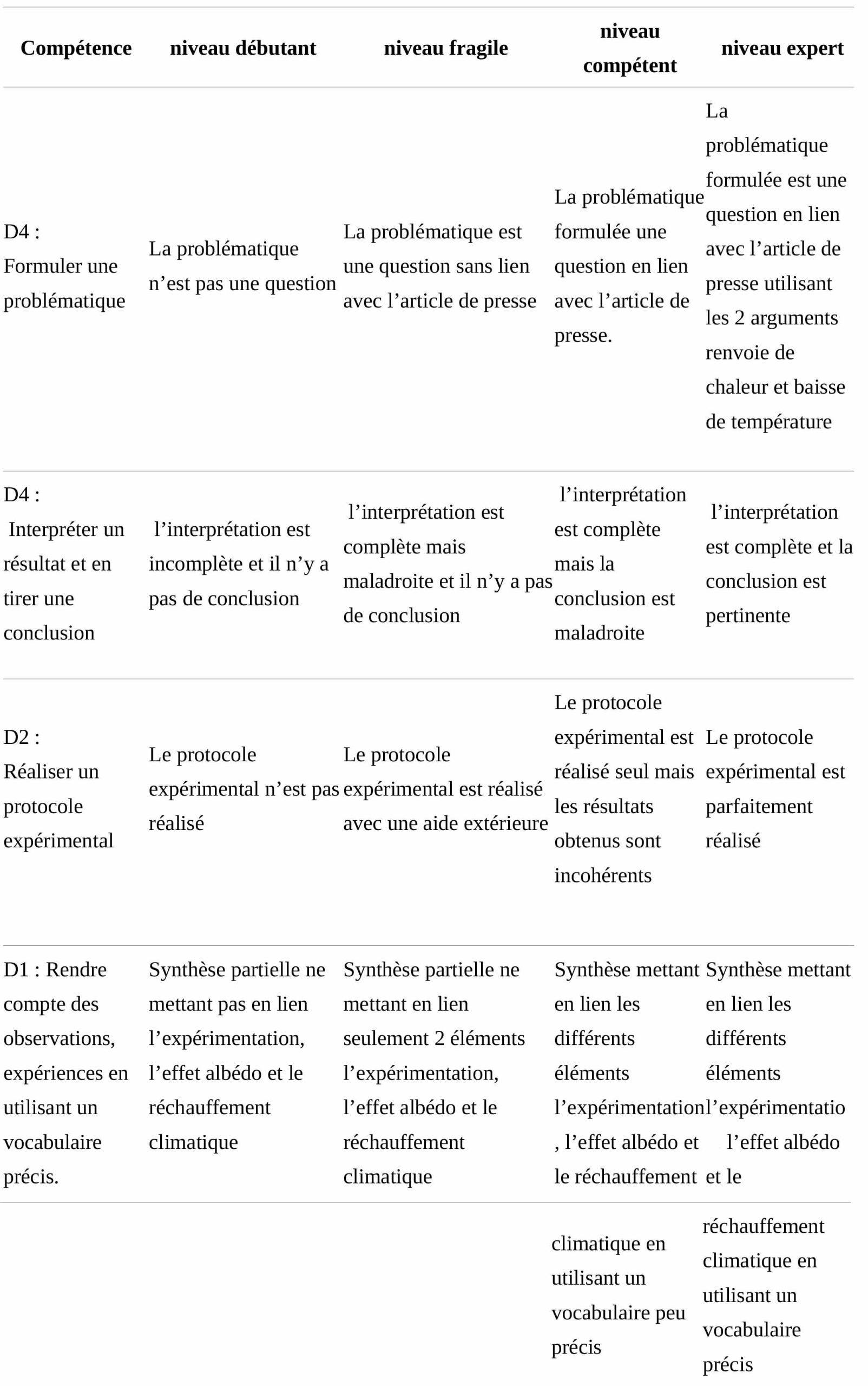

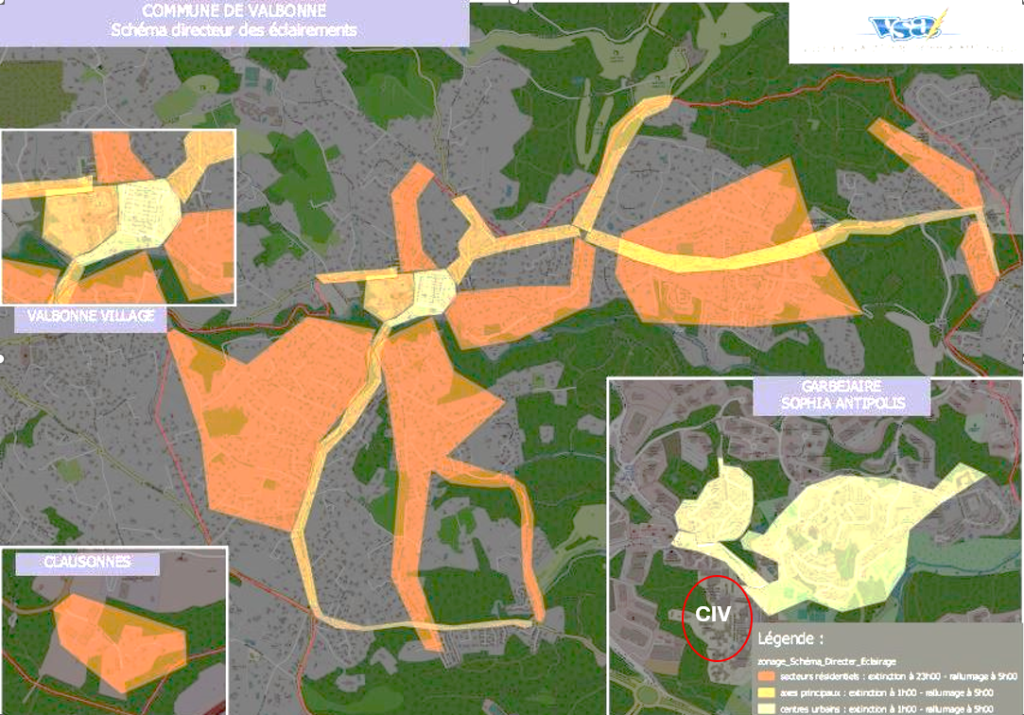

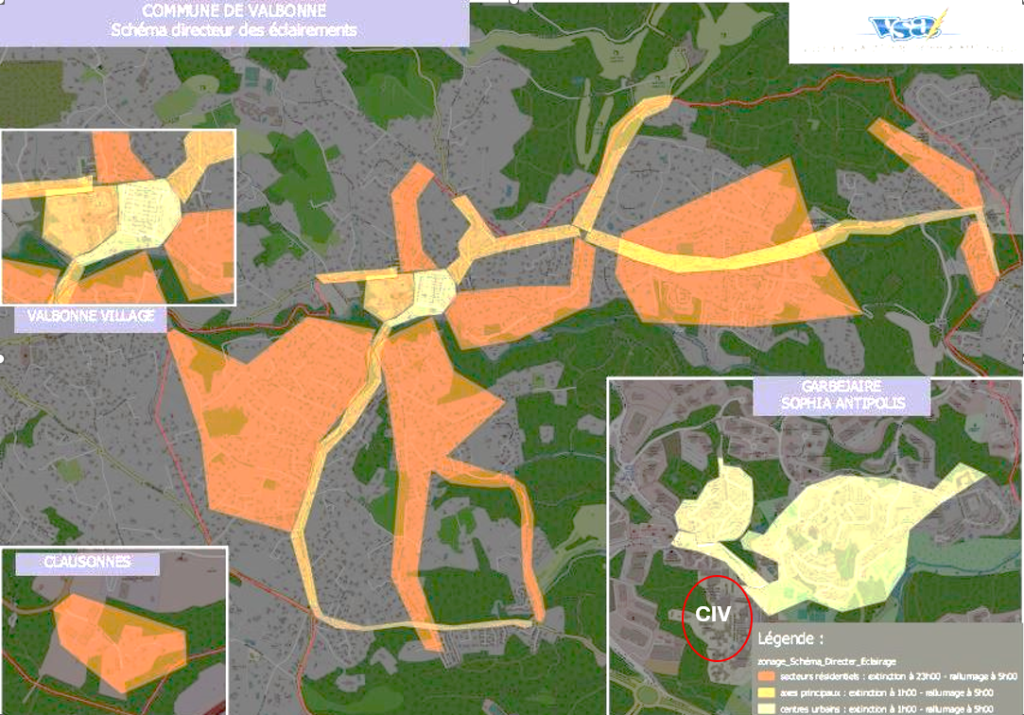

L’idée de ce sujet est apparue suite à la mise en place, par la mairie de Valbonne Sophia Antipolis, de mesures destinées à limiter l’éclairage public la nuit afin de préserver la biodiversité comme indiqué dans le plan ci-dessous.

Les élèves se sont donc demandés ce qu’il en était de l’éclairage la nuit au CIV sachant que le CIV se situe juste à côté du parc départemental de la Bouillide.

Travail préliminaire en classe

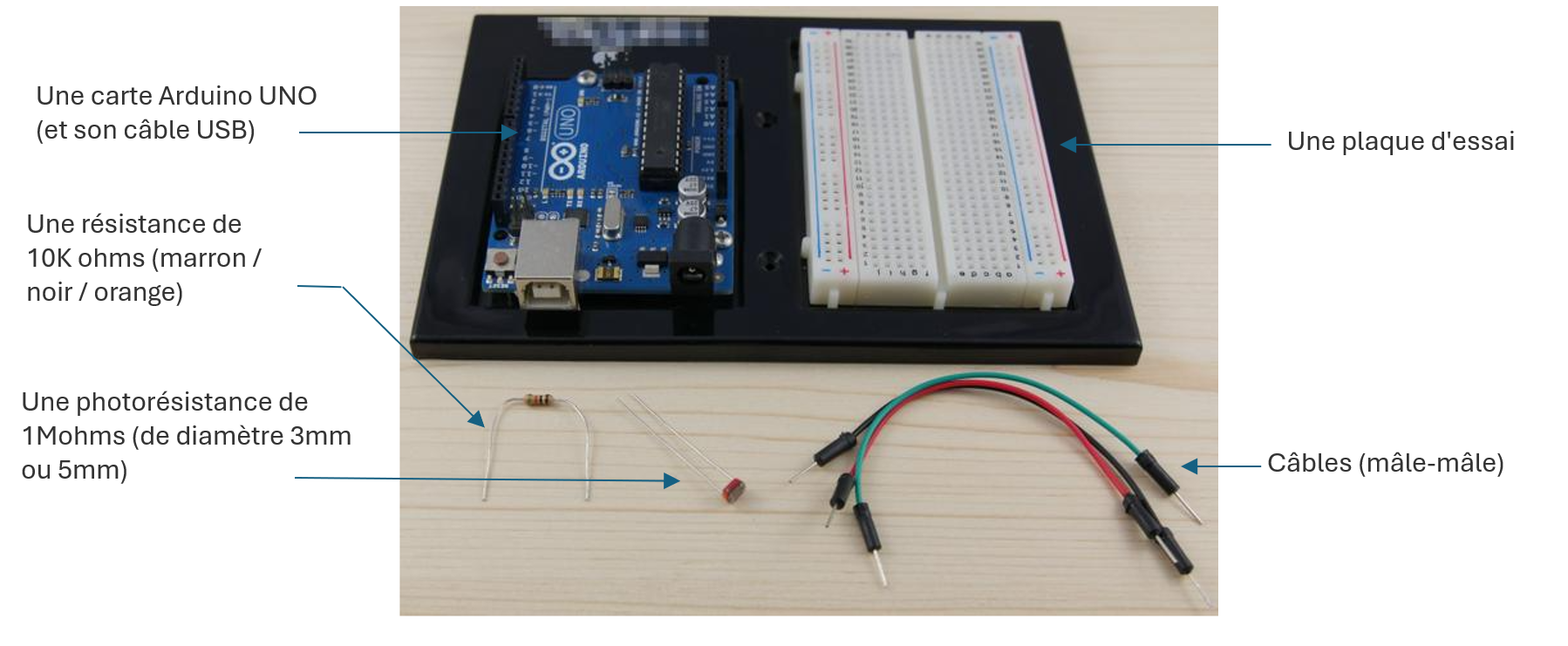

Objectif : comprendre ce qu’est un microcontrôleur, réaliser un montage et un programme simple permettant de mesurer la luminosité.

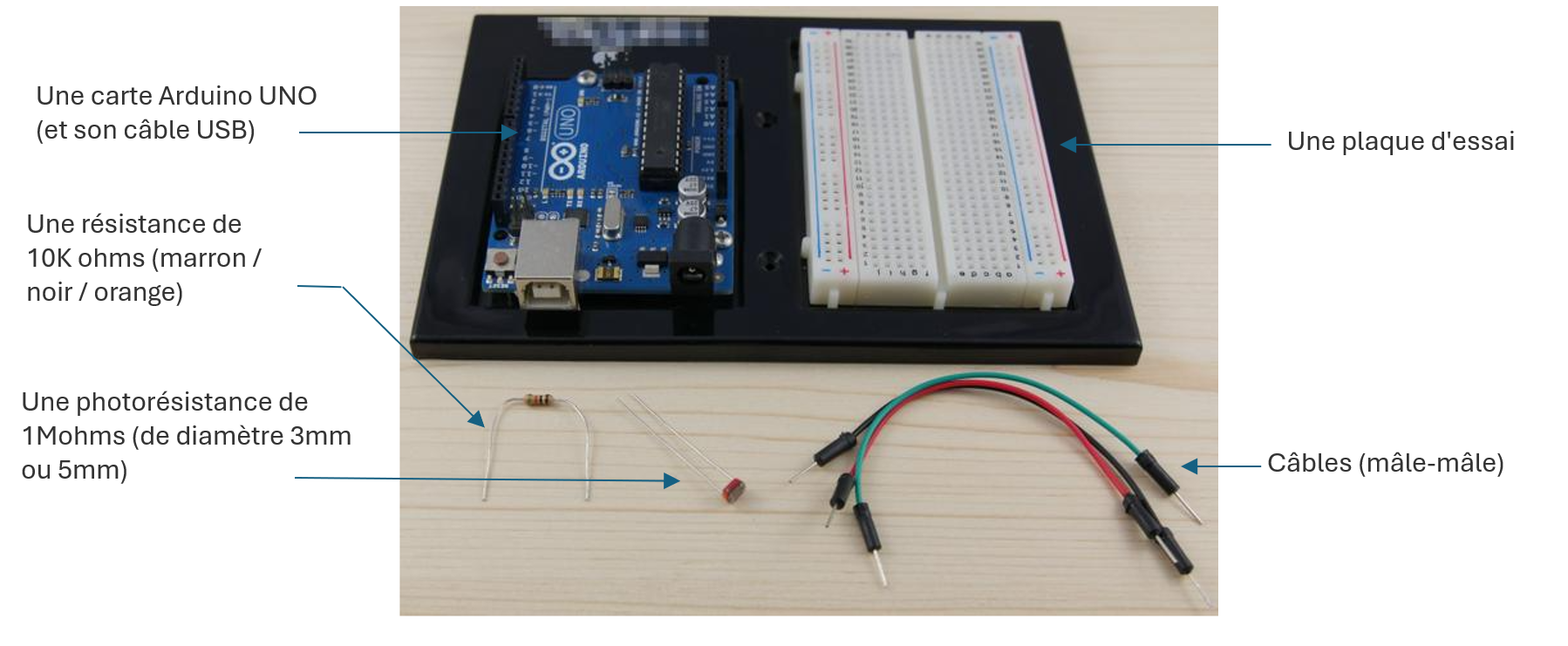

Matériel nécessaire pour le montage

Une photorésistance est un composant dont la résistivité dépend de la luminosité ambiante.

Quand une photorésistance est éclairée, sa résistance diminue. On peut donc utiliser une photorésistance pour mesurer la luminosité ambiante.

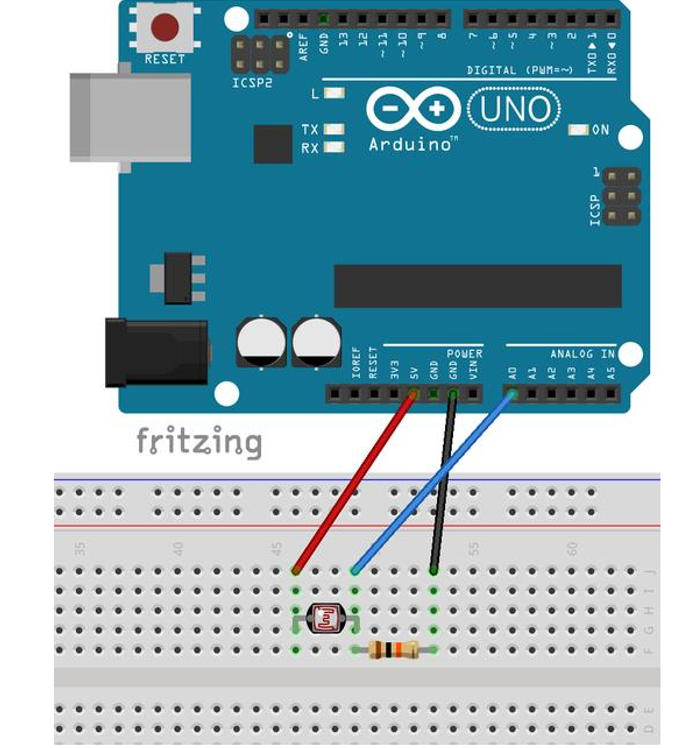

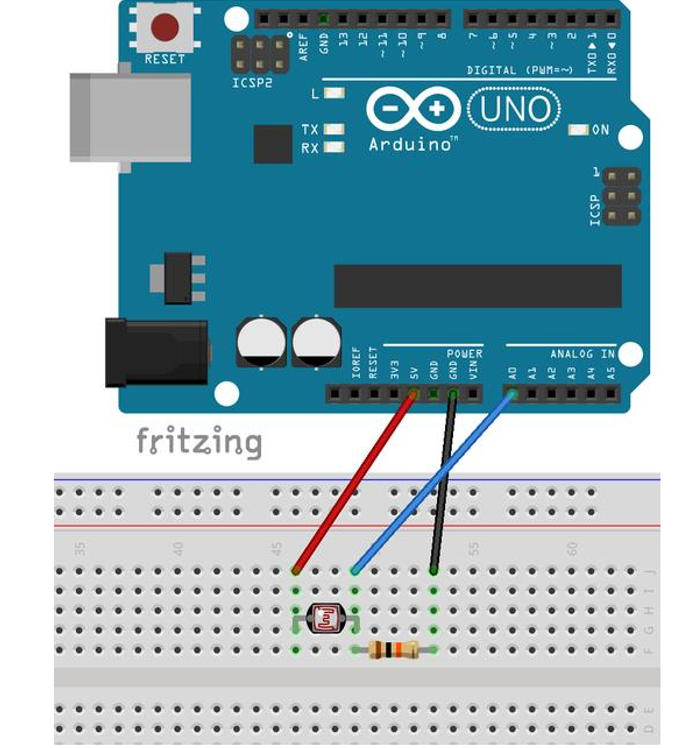

Schéma du montage :

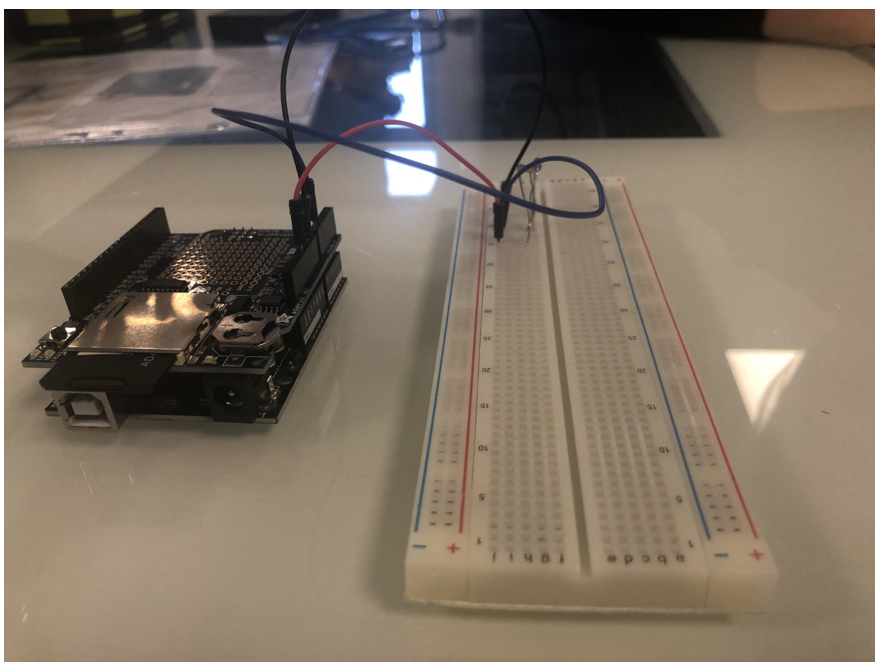

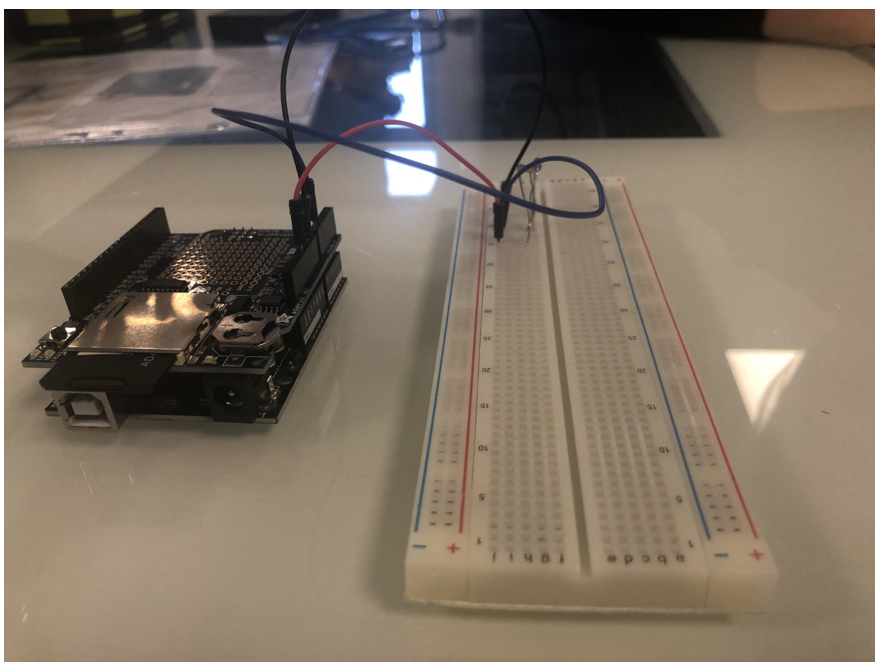

Photographie du montage réalisé en classe sur la carte Arduino est branché un data logger avec carte SD pour enregistrer les données sur le terrain :

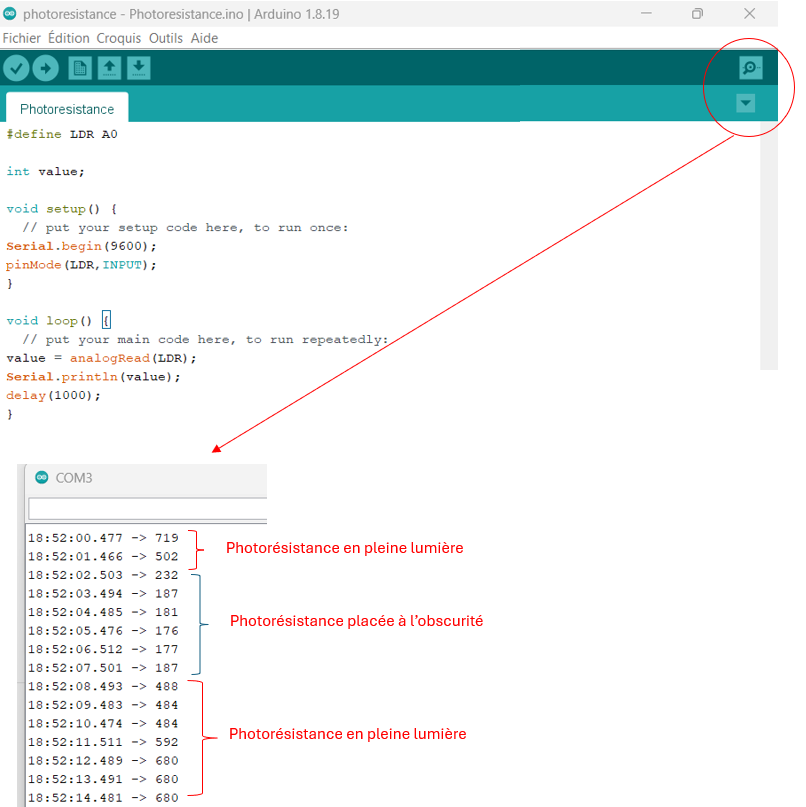

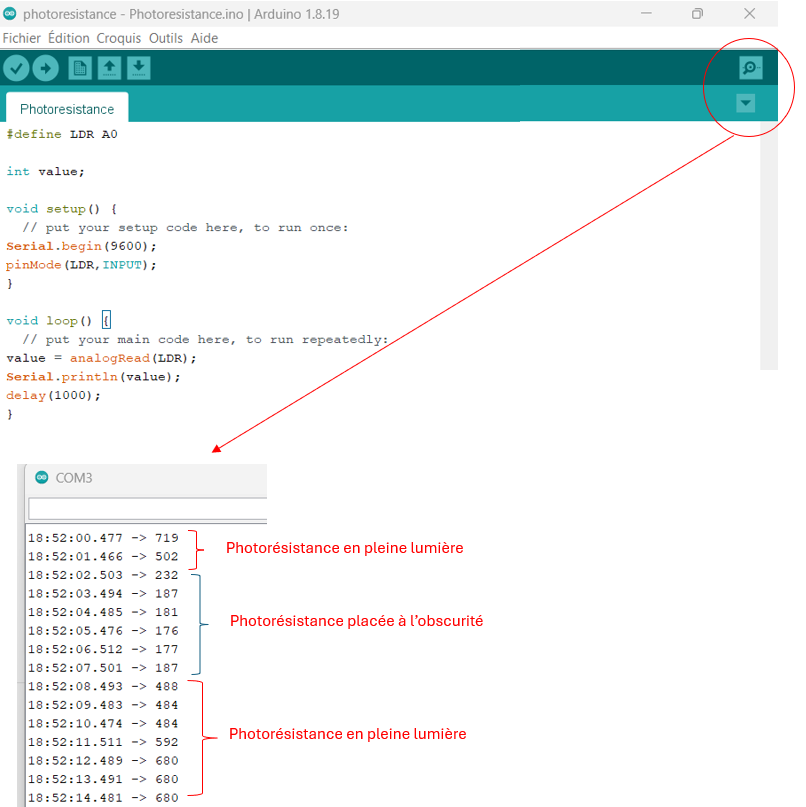

Programmer la carte Arduino

Le programme simple pour le logiciel Arduino ici

Les élèves peuvent ensuite tester leur montage.

Ils peuvent faire varier la luminosité autour de la photorésistance et observer en direct les résultats sur l’écran de l’ordinateur.

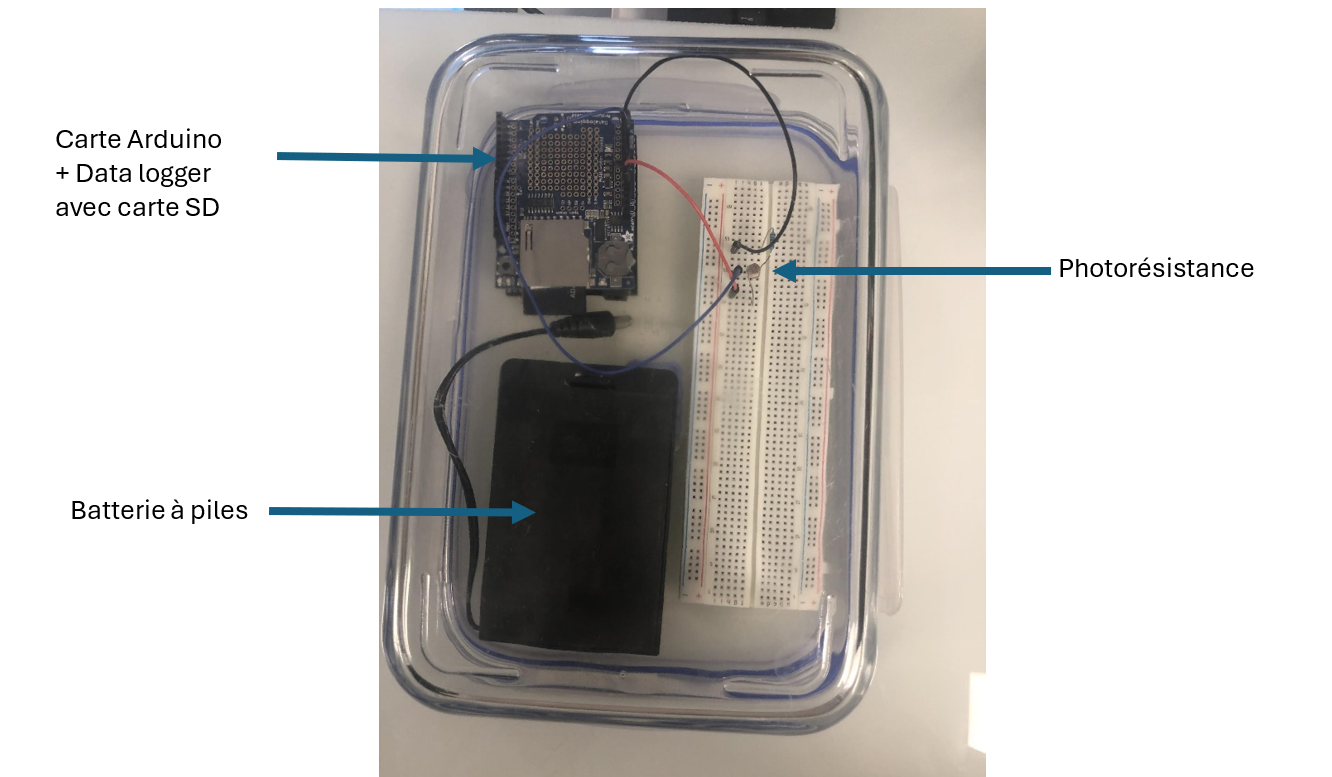

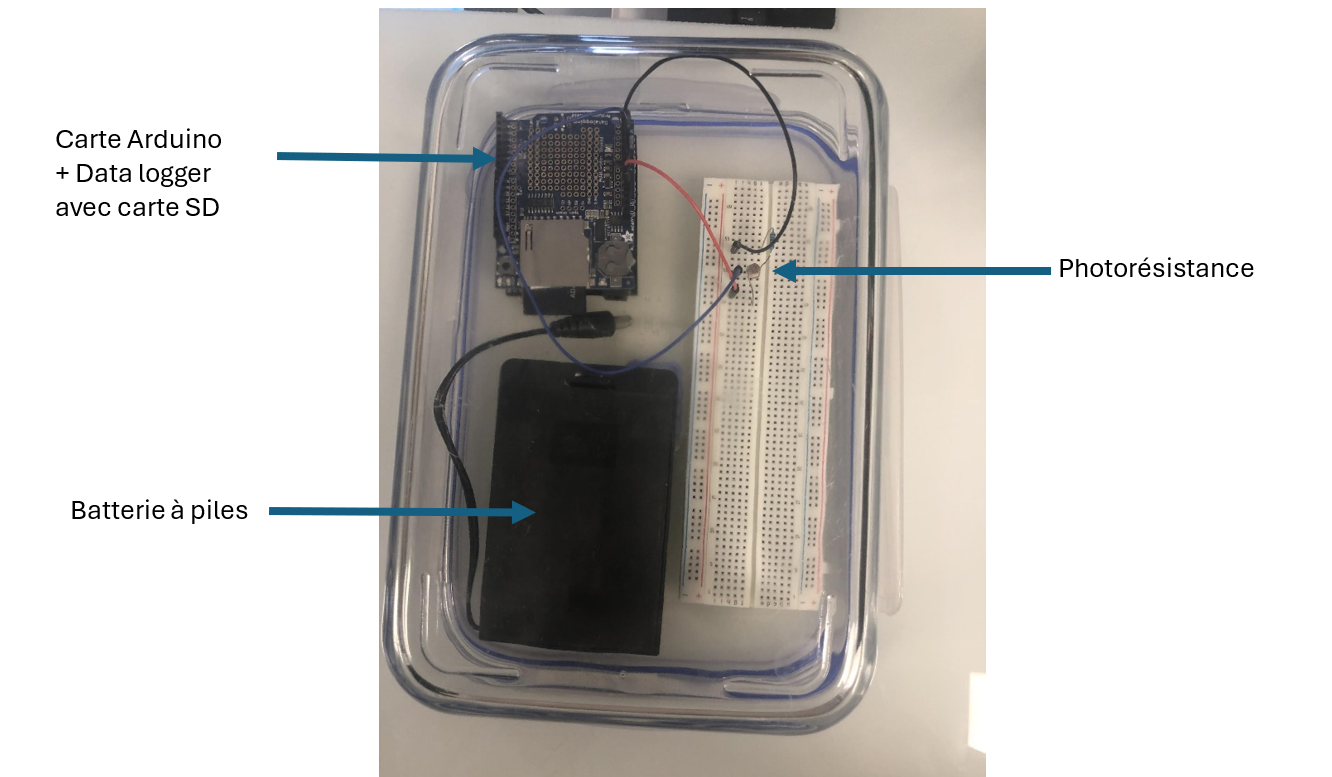

Travail sur le terrain

Le montage réalisé en classe est placé dans un récipient transparent avec un couvercle transparent hermétique. On branche la carte Arduino à une batterie à pile.

Le programme est plus complexe, il intègre dans le programme le code pour :

- mesurer la température par le capteur DS18B20

- mesurer la luminosité par la photorésistance,

- horodater les enregistrements ( Real Time Clock ou RTC),

- enregistrer les données sur une carte SD

Les programmes réalisés par Fabrice Mourau :

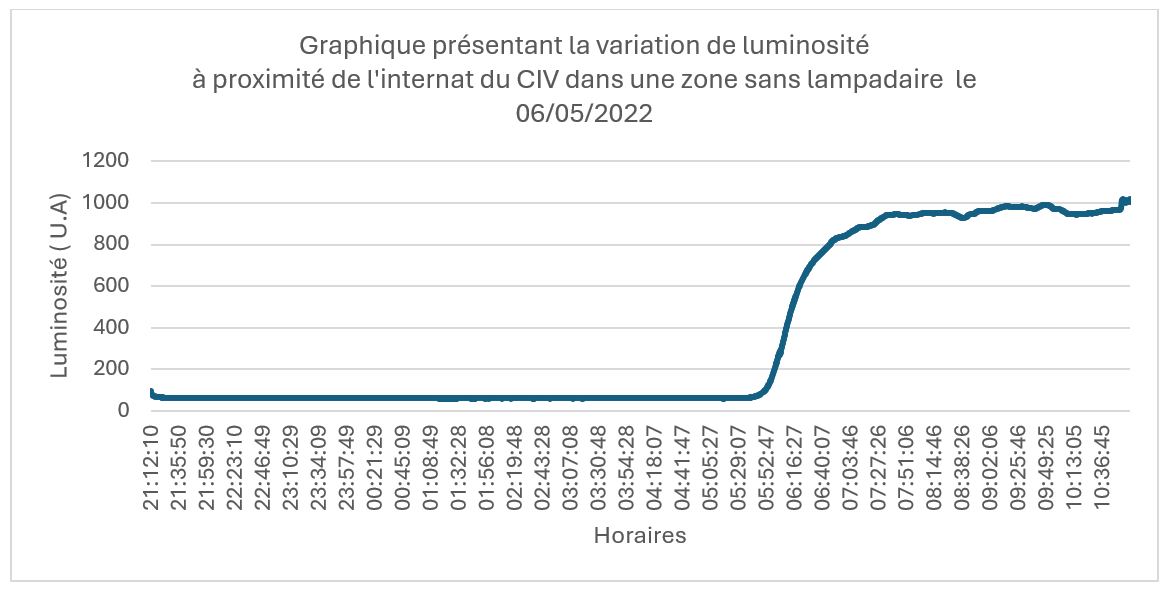

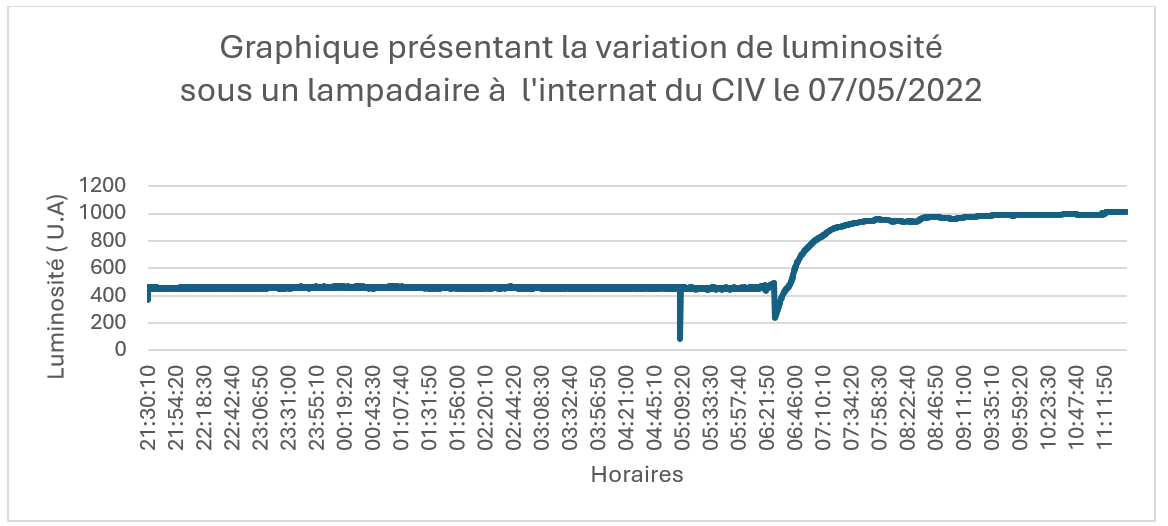

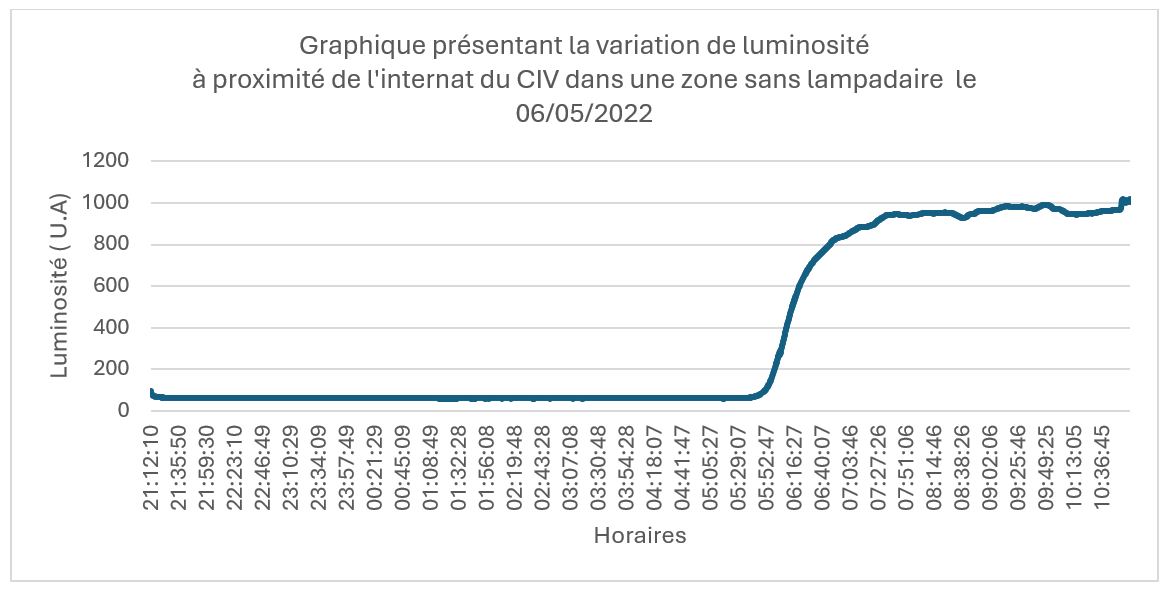

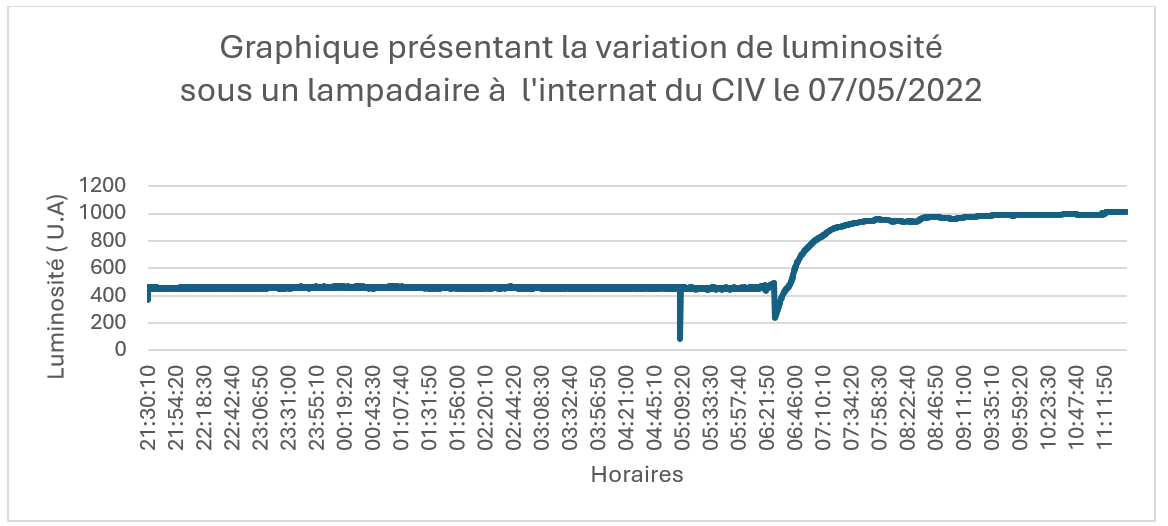

Les élèves ont réalisé deux mesures sur un peu plus de 12h.

- Témoin éloigné des lampadaires où l’obscurité est totale la nuit.

- Montage placé sous un lampadaire au niveau de l’internat.

Traitement des données :

A l’issue des mesures, on récupère les données sur la carte SD sous forme de fichiers csv.

Les élèves ont pu constater que la luminosité moyenne la nuit entre 21h30 et 6h30 dans une zone éloignée d’un lampadaire est d’environ 60 U.A.

Tandis que la luminosité moyenne la nuit entre 21h30 et 6h30 sous un lampadaire est de 430 U.A. |

L’académie de Nice est engagée depuis de nombreuses années dans le concours des Olympiades Nationales de Géosciences. Cette année, dédiée aux Géosciences, devrait encourager la participation à ce concours.

L’académie de Nice est engagée depuis de nombreuses années dans le concours des Olympiades Nationales de Géosciences. Cette année, dédiée aux Géosciences, devrait encourager la participation à ce concours.